Biografia di Galileo Galilei

La vita di Galileo Galilei

Il percorso di vita, studi e opere di un Genio, da Pisa ad Arcetri

Galileo Galilei (1564–1642) non fu solo un grande astronomo ma anche il pioniere che definì le regole del gioco per la scienza moderna, stabilendo che il libro dell'universo è scritto in linguaggio matematico. La sua vita, segnata da un’incessante curiosità scientifica, fu anche una battaglia costante contro le convinzioni dogmatiche, culminata nel celebre conflitto con l'Inquisizione.

La traiettoria esistenziale di Galileo fu plasmata da ambienti accademici stimolanti e definita da conflitti istituzionali che lo videro protagonista di una delle più grandi rivoluzioni intellettuali della storia.

Gli anni formativi e le prime intuizioni (Pisa, 1564–1589)

Galileo Galilei nacque a Pisa nel 1564. Il contesto familiare rivestì un ruolo cruciale nella sua formazione. Suo padre, Vincenzo Galilei (1533-1591), era un musicista e teorico di rilievo, autore del Dialogo della musica antica e della moderna (1581). Vincenzo Galilei fu una figura alle origini del melodramma, sostenendo la necessità di basare l'arte musicale su una struttura matematicamente fondata, rinunciando alla complessità del contrappunto in favore della purezza armonica.

Galileo iniziò gli studi universitari a Pisa, indirizzandosi inizialmente verso la filosofia e la medicina. Tuttavia, fu il fascino della geometria euclidea (intorno al 1583) a reindirizzare definitivamente il suo percorso verso la matematica pura.

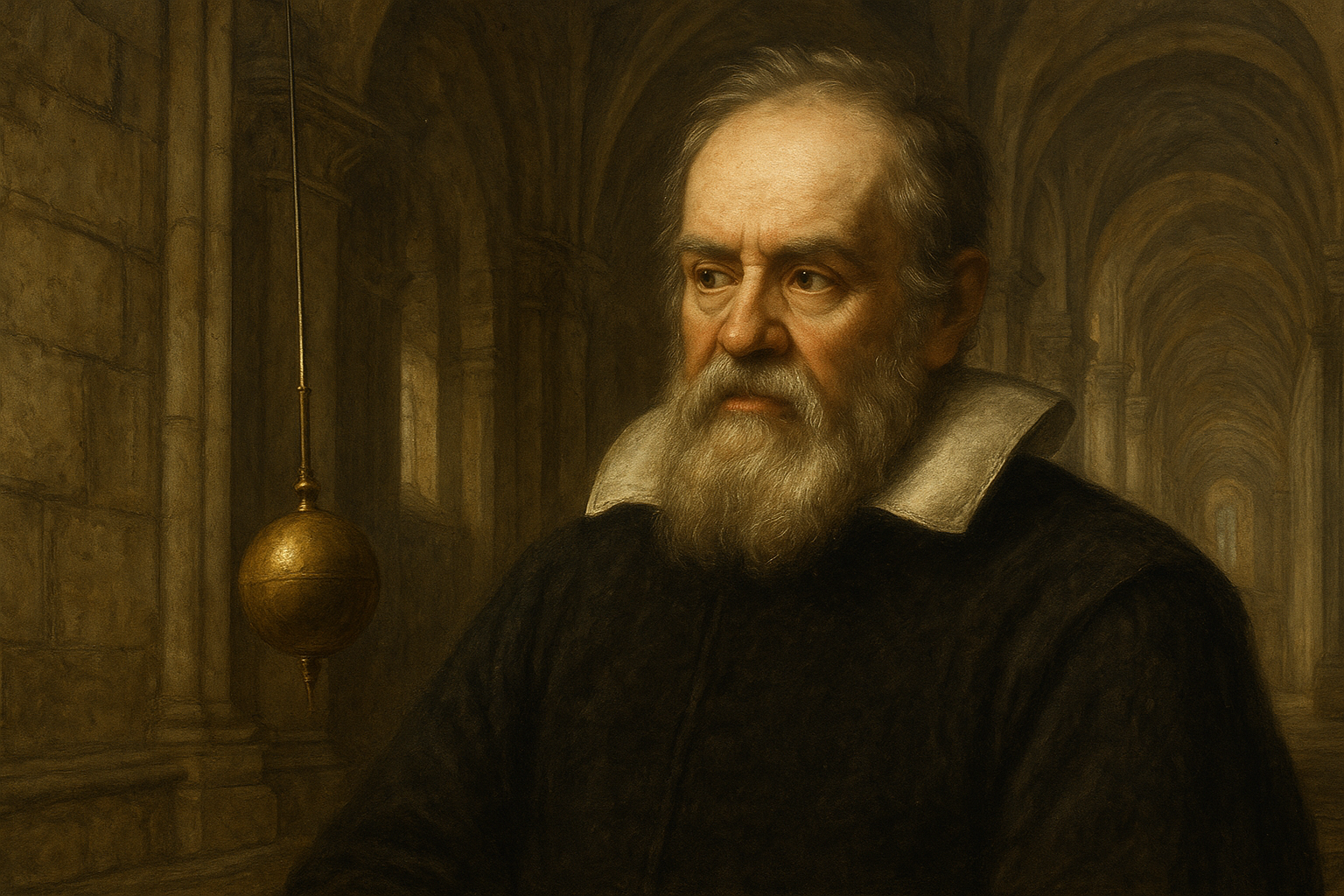

A questo periodo giovanile risale anche l'aneddoto più celebre che illustra la sua precoce capacità osservativa: l'intuizione dell'isocronismo. Si narra che, all'età di circa vent'anni , osservando il grande lampadario di bronzo (la "Lampada di Galileo", opera di Vincenzo Possanti commissionata nel 1584) all'interno del Duomo di Pisa e prendendo i tempi con i battiti del proprio cuore, lo scienziato concepì la legge secondo cui il tempo impiegato da un pendolo per oscillare è costante, indipendentemente dall'ampiezza dell'oscillazione.

Rappresentazione artistica di Galileo e del suo pendolo. Generazione AI

Rappresentazione artistica di Galileo e del suo pendolo. Generazione AI

Questo momento cruciale mette in evidenza un legame profondo tra la sua educazione familiare e il suo futuro metodo scientifico. Il rigore matematico cercato dal padre nella teoria delle vibrazioni musicali si trasfuse nel giovane Galileo come una ricerca di regolarità universali e quantificabili nella natura. L'intuizione dell'isocronismo, un principio di perfetta periodicità, può essere vista come la sublimazione di un rigore matematico ereditato dall'estetica musicale. Dopo questi studi iniziali, Galileo ottenne la cattedra di matematica a Pisa nel 1589.

Il Periodo d'Oro a Padova: strumenti e affetti (1592–1610)

Nel 1592, Galileo si trasferì a Padova, che all'epoca faceva parte della Repubblica di Venezia, un ambiente intellettualmente più libero. Qui ottenne la cattedra di matematica (geometria e astronomia), mantenendola fino al 1610. Questo periodo, noto come l'epoca padovana, è riconosciuto come il più fecondo per la sua produzione intellettuale. A Padova, Galileo non solo insegnò ma sviluppò anche strumenti pratici, tra cui il celebre compasso geometrico e militare (1597 - nell'immagine il compasso all'Istituto e Museo di Storia della Scienza a Firenze). Continuò i suoi esperimenti sul moto accelerato, arrivando a formulare definitivamente la legge dell'isocronismo del pendolo (1602).

Nel 1592, Galileo si trasferì a Padova, che all'epoca faceva parte della Repubblica di Venezia, un ambiente intellettualmente più libero. Qui ottenne la cattedra di matematica (geometria e astronomia), mantenendola fino al 1610. Questo periodo, noto come l'epoca padovana, è riconosciuto come il più fecondo per la sua produzione intellettuale. A Padova, Galileo non solo insegnò ma sviluppò anche strumenti pratici, tra cui il celebre compasso geometrico e militare (1597 - nell'immagine il compasso all'Istituto e Museo di Storia della Scienza a Firenze). Continuò i suoi esperimenti sul moto accelerato, arrivando a formulare definitivamente la legge dell'isocronismo del pendolo (1602).

Durante il soggiorno padovano, Galileo convisse con Marina Gamba, un legame mai formalizzato dal matrimonio, da cui nacquero tre figli: Virginia (1600), Livia (1601) e Vincenzo (1606). Le due figlie furono in seguito poste in un convento ad Arcetri. Virginia, che prese il nome di Suor Maria Celeste, mantenne con il padre una fitta corrispondenza. Queste lettere sono una formidabile testimonianza di profondo affetto e ammirazione, rappresentando un sostegno emotivo vitale per Galileo durante le sue successive traversie.

Il 1609 fu l'anno della svolta astronomica. Mentre Keplero pubblicava le sue prime due leggi sul moto planetario, Galileo si interessò a un nuovo strumento proveniente dall'Olanda: il telescopio.

La Corte Medicea e l'inizio del conflitto (Firenze, 1610–1632)

La pubblicazione del Sidereus Nuncius (1610), che annunciava le sue scoperte celesti, procurò a Galileo grande fama e il prestigioso titolo di Primario Matematico e Filosofo di Corte del Granduca di Toscana, Cosimo II de’ Medici. Questo lo riportò sotto la giurisdizione del Papato.

La pubblicazione del Sidereus Nuncius (1610), che annunciava le sue scoperte celesti, procurò a Galileo grande fama e il prestigioso titolo di Primario Matematico e Filosofo di Corte del Granduca di Toscana, Cosimo II de’ Medici. Questo lo riportò sotto la giurisdizione del Papato.

Il periodo padovano aveva garantito libertà di ricerca sotto la Repubblica di Venezia. Il trasferimento a Firenze, sebbene motivato da un desiderio di prestigio e dalla possibilità di dedicarsi interamente alla filosofia senza gli oneri dell'insegnamento, esponeva direttamente Galileo all'autorità ecclesiastica di Roma. Questo mecenatismo, seppur prezioso, si rivelò essere la mossa che, politicamente, avrebbe reso possibile il suo futuro processo.

L'affermazione dell'eliocentrismo, basata sulle sue osservazioni, portò rapidamente a sospetti e polemiche (dal 1611). Le sue osservazioni sulle macchie solari (1613) furono utilizzate non solo per indagare il fenomeno, ma anche per attaccare il conformismo acritico degli oppositori aristotelici e per affermare la verità naturale dell'eliocentrismo.

Nelle sue celebri "lettere copernicane" (1613-1615), in particolare quella indirizzata a Benedetto Castelli, Galileo cercò di stabilire un confine tra scienza e fede. Sostenne che l'obiettivo delle Sacre Scritture è la salute spirituale e non la descrizione dei movimenti celesti, insistendo sul fatto che l'indagine razionale e scientifica non debba essere subordinata all'interpretazione letterale dei testi sacri.

Lettera con la quale Galileo disquisisce contro la dottrina della Chiesa Cattolica, rinvenuta a Londra. Crediti The Royal Society

Tuttavia, a seguito delle denunce di domenicani come Tommaso Caccini (1614), la Chiesa intervenne. Nel 1616, il Sant'Uffizio condannò il copernicanesimo. Galileo ricevette l'ingiunzione, formalizzata dal Cardinale Roberto Bellarmino, di non sostenere in alcun modo la teoria eliocentrica. Nonostante ciò, l'elezione di Papa Urbano VIII (Maffeo Barberini), suo vecchio amico e ammiratore, nel 1623, gli diede una (falsa) sicurezza. Spinto da questa tregua, pubblicò Il Saggiatore (1623), un'apologia della ricerca scientifica, e, in seguito, l'opera che sarebbe stata la sua rovina: il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo (1632).

Il Processo, l'abiura e l'esilio ad Arcetri (1633–1642)

Il Dialogo del 1632 fu percepito dalle autorità ecclesiastiche non come una discussione neutrale (come formalmente richiesto), ma come una palese e persuasiva difesa della teoria copernicana.

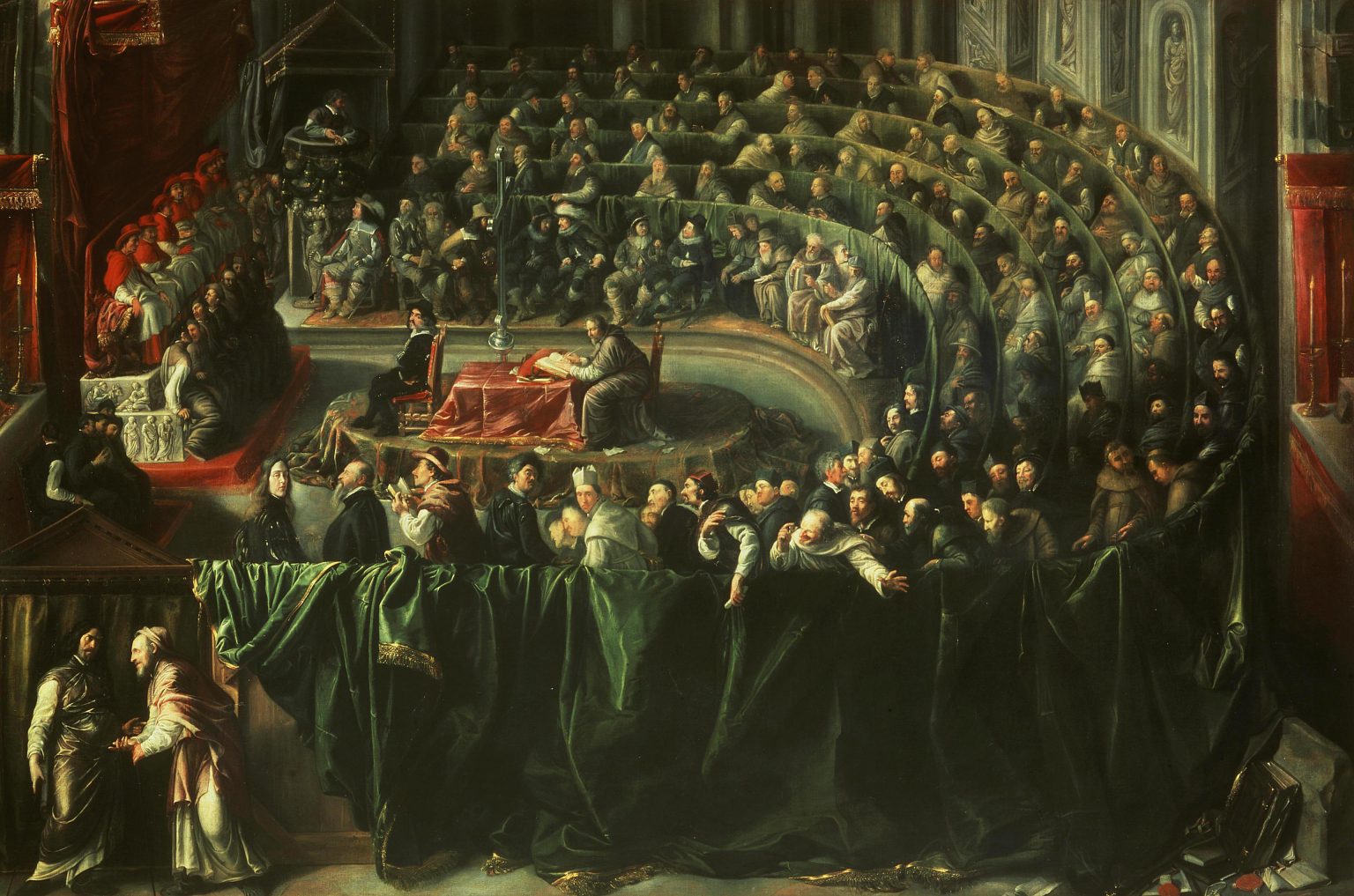

Chiamato a Roma nel 1633, Galileo, già anziano e malato, fu sottoposto al processo del Sant'Uffizio (Tribunale dell'Inquisizione). Imprigionato e minacciato di tortura, fu costretto a pronunciare l'abiura pubblica, rinnegando le sue teorie e, in particolare, la mobilità terrestre (con la ben nota ma mai proferita frase "Eppur si muove").

Il processo a Galileo Galilei del 1633 - Di Italian School - [1], Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=147799033

Il processo a Galileo Galilei del 1633 - Di Italian School - [1], Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=147799033

La condanna ufficiale fu il carcere a vita, ma data l'età avanzata dello scienziato, gli fu concesso di scontare la pena agli arresti domiciliari nella sua villa ad Arcetri, vicino a Firenze. Qui, isolato e progressivamente afflitto dalla cecità, si dedicò alla sua ultima grande opera, concentrandosi sulla fisica terrestre e non più su quella celeste.

La condanna ufficiale fu il carcere a vita, ma data l'età avanzata dello scienziato, gli fu concesso di scontare la pena agli arresti domiciliari nella sua villa ad Arcetri, vicino a Firenze. Qui, isolato e progressivamente afflitto dalla cecità, si dedicò alla sua ultima grande opera, concentrandosi sulla fisica terrestre e non più su quella celeste.

Galileo Galilei morì l'8 gennaio 1642 ad Arcetri , lasciando il suo testamento scientifico già pubblicato, sebbene clandestinamente, all'estero.

I lavori scientifici dalle stelle al moto terrestre

Galileo ha rivoluzionato l'indagine della natura anche istituendo un nuovo approccio metodologico che ancora oggi è alla base della scienza.

Il Metodo Galileiano: dalla Filosofia alla Misurazione

Galileo è universalmente riconosciuto come il pioniere della scienza moderna. Il suo "metodo galileiano" si basa sulla sinergia tra due pilastri: l'osservazione empirica ("sensate esperienze") e la formulazione matematica ("necessarie dimostrazioni").

Egli insistette sulla necessità di separare l'indagine scientifica dalla dottrina teologica, affermando che la natura opera secondo leggi matematiche e geometriche che possono essere comprese solo attraverso la ragione e l'esperienza controllata. Questo approccio è una potente sintesi che fonde il rigore matematico (di derivazione platonica e archimedea) con l'attenzione ai fenomeni fisici (precedentemente appannaggio dell'aristotelismo), pur superandone i dogmi.

La rivoluzione astronomica e il cannocchiale

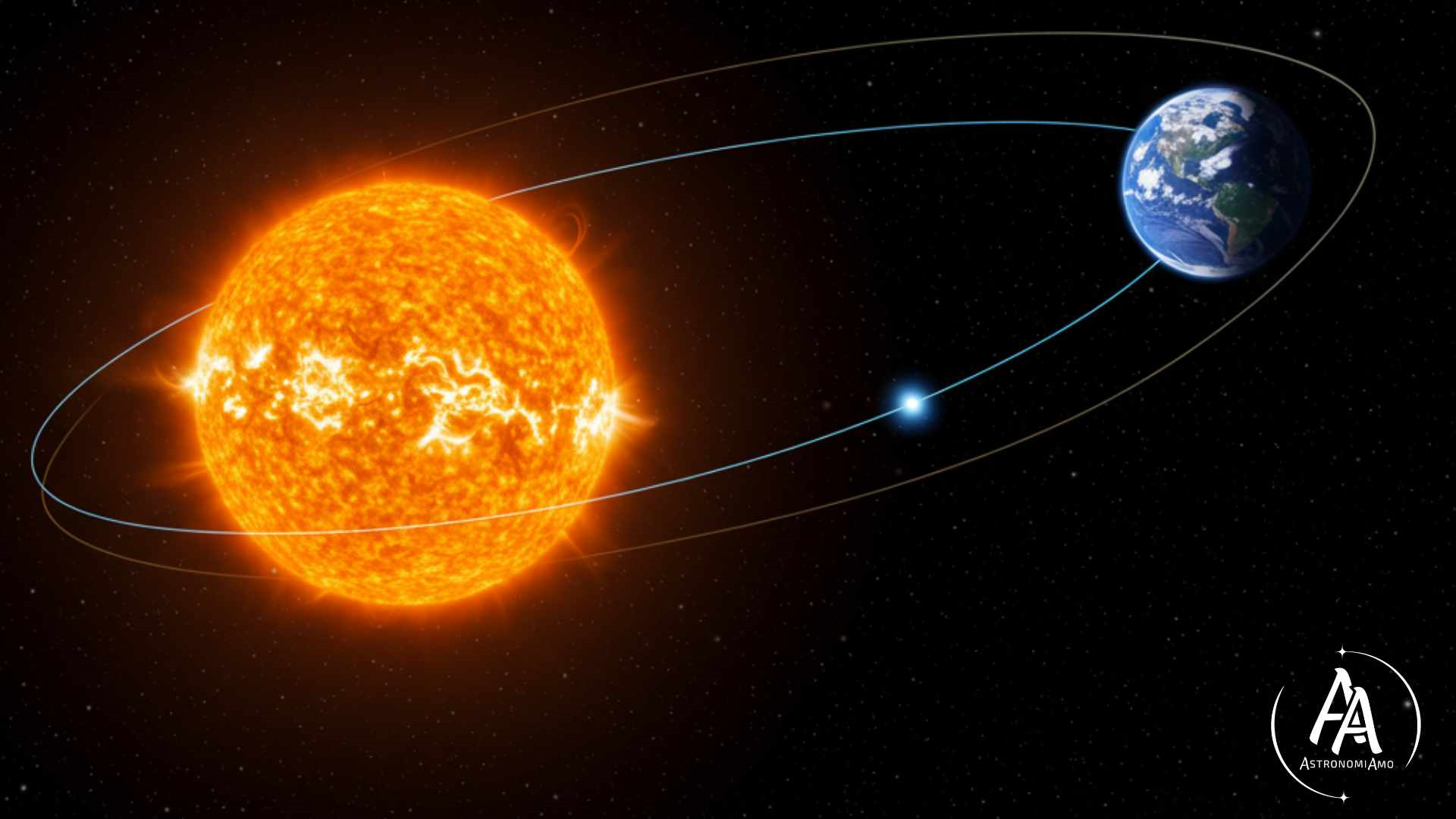

L'uso del telescopio, che Galileo migliorò significativamente e puntò al cielo per la prima volta come strumento scientifico, fornì le prove fisiche che confutarono la cosmologia geocentrica di Tolomeo e Aristotele.

Un dettaglio del cannocchiale di Galileo, fine 1609-inizio 1610 - Firenze, Istituto e Museo di Storia della Scienza

Un dettaglio del cannocchiale di Galileo, fine 1609-inizio 1610 - Firenze, Istituto e Museo di Storia della Scienza

I satelliti medicei e le fasi di Venere

Osservando Giove all'inizio del 1610, Galileo scoprì quattro corpi luminosi che orbitavano attorno al gigante gassoso, che chiamò Astri Medicei in onore di Cosimo II de' Medici. Questa scoperta demolì il presupposto fondamentale del geocentrismo, che richiedeva che tutto orbitasse attorno alla Terra. L'esistenza di un altro centro di moto (Giove con i suoi satelliti) minava irrimediabilmente il fondamento della teoria tolemaica.

Osservazione dei satelliti galileiani, 1611-1612 - Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze

Altrettanto cruciale fu l'osservazione delle fasi di Venere. Galileo notò che Venere mostrava un ciclo completo di fasi, da una sottile falce a una fase quasi piena. Il modello tolemaico, che poneva Venere in orbita tra la Terra e il Sole, non poteva spiegare l'osservazione delle fasi complete. L'interpretazione galileiana di queste osservazioni confutò la teoria tolemaica e confermò in modo inequivocabile la teoria copernicana, la quale richiede che Venere giri attorno al Sole per mostrare l'intero spettro di fasi.

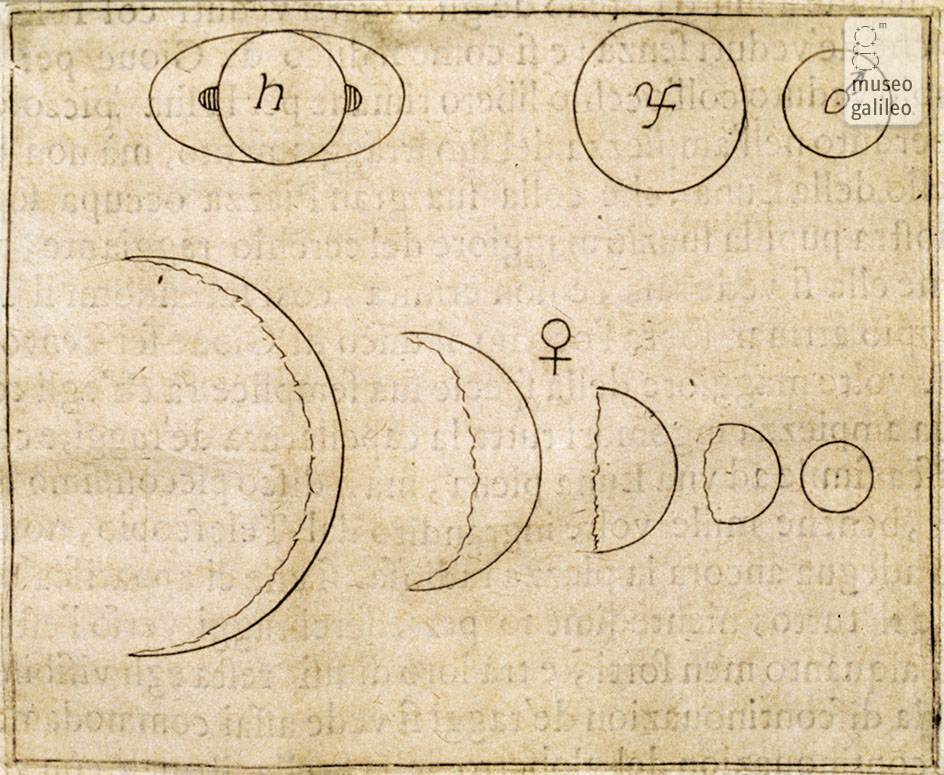

Fasi di Venere e visione di Saturno nei disegni di Galileo. Crediti Museo Galileo

Fasi di Venere e visione di Saturno nei disegni di Galileo. Crediti Museo Galileo

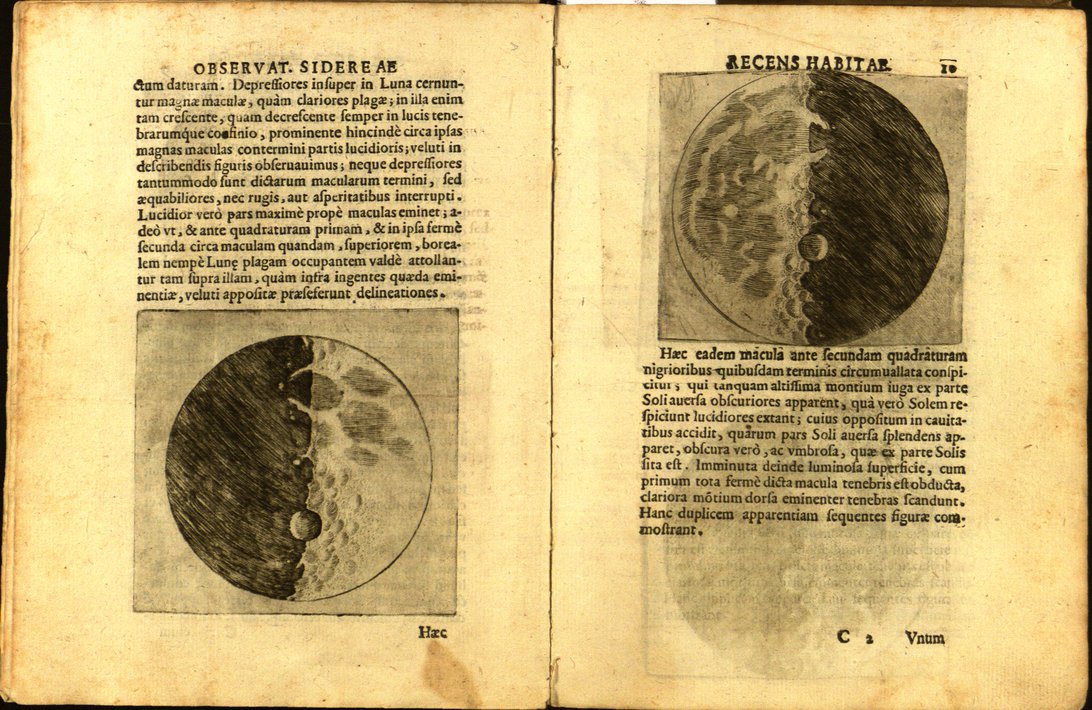

Infine, le osservazioni delle macchie solari (nell'immagine a destra, crediti Museo Galileo) e delle irregolarità della superficie lunare (immagine in basso) sfidarono ulteriormente la visione aristotelica di un cosmo "perfetto" e immutabile.

Infine, le osservazioni delle macchie solari (nell'immagine a destra, crediti Museo Galileo) e delle irregolarità della superficie lunare (immagine in basso) sfidarono ulteriormente la visione aristotelica di un cosmo "perfetto" e immutabile.

Crateri lunari nel Sidereus nuncius, 1960. Crediti Museo Astronomico di Brera

Crateri lunari nel Sidereus nuncius, 1960. Crediti Museo Astronomico di Brera

Le scoperte astronomiche più importanti di Galileo e le loro implicazioni possono essere riassunte come segue:

| Scoperta (Anno) | Osservazione Galileiana | Implicazione Anti-Tolemaica | Conferma Copernicana |

| Satelliti di Giove (1610) | Quattro corpi orbitano attorno a Giove (Astri Medicei). |

Smentisce l'idea che tutti i moti celesti ruotino attorno alla Terra |

Dimostra l'esistenza di più centri di moto nel sistema solare |

| Fasi di Venere | Venere mostra lune e fasi da sottile a quasi piena. |

Contraddice il modello tolemaico che prevede Venere sempre tra Terra e Sole (solo fasi sottili) |

Prova che Venere orbita attorno al Sole |

| Macchie Solari (1613) | Presenza di imperfezioni e rotazione sulla superficie del Sole. |

Confuta l'idea aristotelica della perfezione e immutabilità dei corpi celesti |

Implica che i corpi celesti, come la Terra, non sono entità eteree perfette. |

Tabella 2: Le prove astronomiche cruciali contro il Modello Tolemaico

La nascita della Meccanica e il moto terrestre

La seconda grande area di indagine di Galileo fu la fisica terrestre, che diede origine alla meccanica classica e fu sviluppata principalmente durante il suo soggiorno a Padova e culminata negli anni di confino.

La Legge della caduta dei gravi

Galileo confutò la dottrina aristotelica secondo cui i corpi più pesanti cadono più velocemente. Egli capì che questa convinzione era errata perché non teneva conto della forza resistente dell'aria (attrito), che frena i corpi in base alla loro forma e sezione d'urto. Attraverso un ragionamento per assurdo, dimostrò che la teoria aristotelica era logicamente contraddittoria.

Non potendo realizzare un vuoto perfetto per studiare la caduta libera (la condizione ideale in cui l'attrito è trascurabile), Galileo ricorse all'uso di piani inclinati per rallentare il moto e poterne misurare la parte iniziale.

Da questi esperimenti, formulò le leggi fondamentali del moto uniformemente accelerato: la velocità di un corpo in caduta aumenta linearmente con il tempo (v = kt), e lo spazio percorso è proporzionale al quadrato del tempo impiegato (s = 1/2 kt2). Questo studio ha messo in luce per la prima volta il ruolo centrale dell'accelerazione nei fenomeni naturali.

È fondamentale comprendere che in questo processo, l'esperimento galileiano non era fine a sé stesso, ma serviva come strumento per rivelare la verità matematica intrinseca. L'uso dei piani inclinati permise di dedurre e dimostrare matematicamente la legge di accelerazione, rafforzando la sua convinzione che le leggi della natura siano esprimibili in formule precise.

Il Principio di Relatività

Galileo formulò inoltre il principio di relatività del moto (relatività galileiana), che fornisce la base fisica per l'eliocentrismo. Questo principio afferma che, se ci si trova all'interno di un sistema che si muove a velocità costante (ad esempio, una nave), non è possibile rilevare tale moto attraverso esperimenti condotti all'interno dello stesso sistema. Applicato alla Terra, questo spiegava perché gli abitanti non percepissero il suo moto di rotazione, eliminando uno dei principali argomenti anti-copernicani.

Pubblicazioni ed eredità

L'eredità intellettuale di Galileo è cristallizzata in tre opere monumentali che, pur pubblicate in contesti diversi e con esiti drammatici, hanno ridefinito la scienza

| Anno | Opera Principale | Contenuto Chiave | Impatto/Conseguenza |

| 1610 | Sidereus Nuncius | Mappatura lunare, Satelliti Medicei, prova di centri di moto non terrestri. |

Fama immediata, trasferimento a Firenze. |

| 1632 | Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo | Difesa dialogica dell'eliocentrismo (Salviati vs. Simplicio). |

Processo del Sant'Uffizio, condanna, abiura e messa all'Indice. |

| 1638 | Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze | Fondamenti di meccanica, cinematica, moto uniformemente accelerato e resistenza dei materiali. |

Pubblicazione clandestina a Leida, fondazione della fisica classica. |

Il Sidereus Nuncius (1610): il messaggio dal cielo

Quest'opera, il "Messaggero Stellare", fu il primo resoconto delle sue osservazioni effettuate con il cannocchiale. Il libro, scritto in latino per una diffusione rapida, annunciò la scoperta dei quattro satelliti di Giove, fornendo le prime prove fisiche dirette che confutavano la cosmologia aristotelico-tolemaica. Il successo fu immediato e portò alla sua nomina a Firenze.

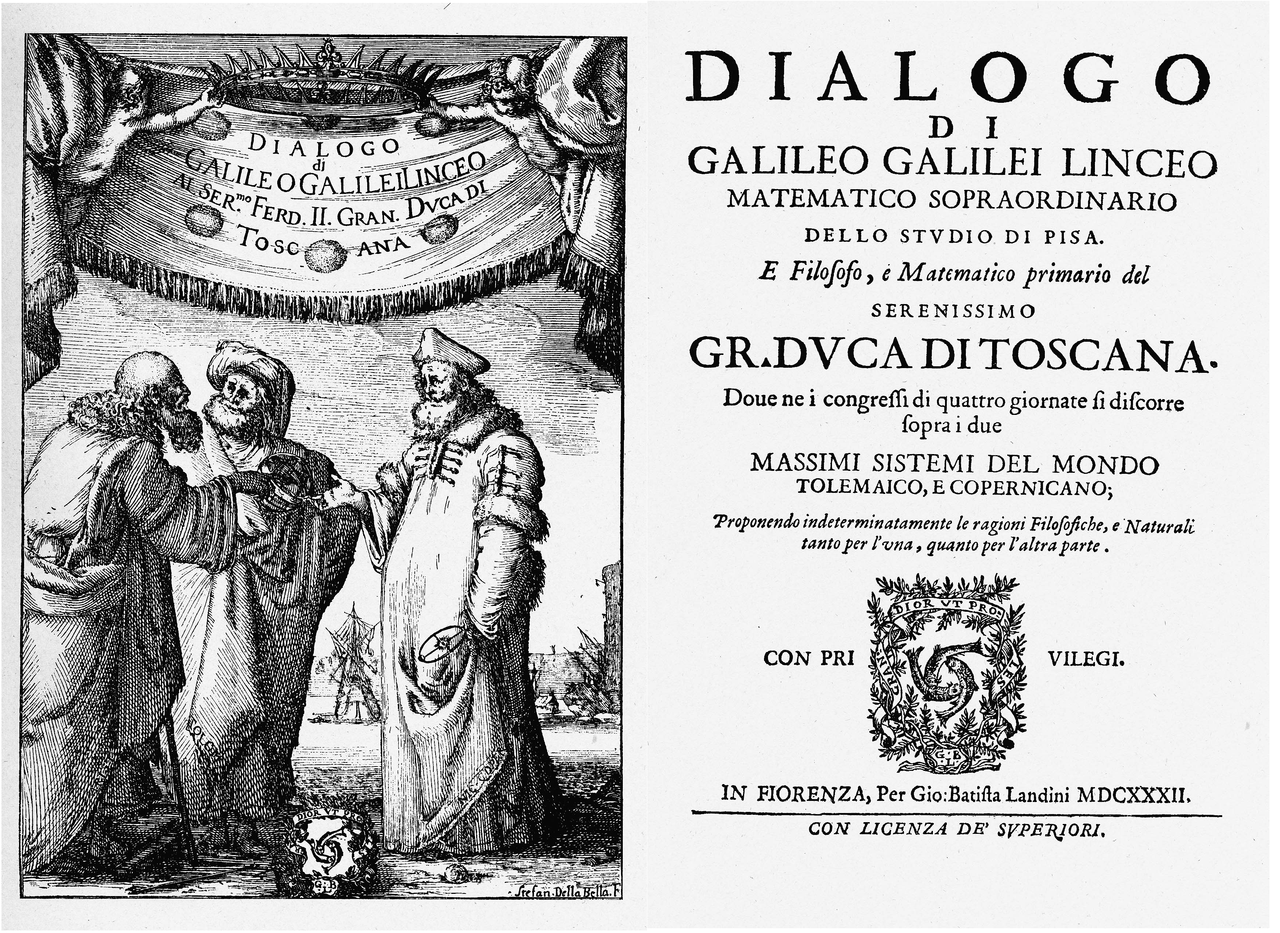

Il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo (1632): la sfida retorica

Il Dialogo è un'opera di cosmologia scritta in volgare per renderla accessibile a un pubblico più ampio e si articola come un dibattito di quattro giorni. I tre personaggi rappresentano diversi punti di vista:

-

Salviati: Sostenitore dell'eliocentrismo e interprete del ricercatore innovatore.

-

Simplicio: L'accademico rigidamente ancorato alla tradizione aristotelica e al principio di autorità.

-

Sagredo: Il nobiluomo veneziano, mediatore, che rappresenta il lettore ideale aperto al dialogo culturale e ai dati empirici.

Frontespizio e titolo dell'opera, by Giovanni Battista Landini - http://moro.imss.fi.it/lettura/LetturaWEB.DLL

Frontespizio e titolo dell'opera, by Giovanni Battista Landini - http://moro.imss.fi.it/lettura/LetturaWEB.DLL

Nonostante le cautele imposte dalla Chiesa (Urbano VIII aveva preteso che le tesi copernicane fossero trattate solo come ipotesi matematiche), la forza retorica delle argomentazioni di Salviati rese il testo una difesa inequivocabile dell'eliocentrismo. La scelta di assegnare le posizioni dogmatiche, e per ultimo il monito del Papa, al personaggio chiamato Simplicio (il cui nome porta una sottile, ma fatale, sfumatura ironica) , fu percepita come una sfida. La reazione del Sant'Uffizio fu contro il metodo retorico e ironico di Galileo, che aveva sfidato l'autorità non solo scientificamente ma anche culturalmente, portando alla censura e al processo.

I Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze (1638): la fondazione della Fisica

Dopo la condanna, l'Inquisizione aveva imposto il divieto assoluto di pubblicare qualsiasi scritto di Galileo. Nonostante questo, i Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze videro la luce. L'opera fu stampata clandestinamente a Leida, in Olanda , aggirando i veti dell'Inquisizione che non avevano giurisdizione in quella nazione protestante.

Questa pubblicazione fu resa possibile dalla rete di sostenitori di Galileo (come i membri dell'Accademia dei Lincei e i suoi allievi), che riconobbero l'importanza di preservare il suo lavoro. La diffusione immediata in Europa garantì che il corpus della sua fisica, in un momento in cui Galileo era isolato, non andasse perduto.

I Discorsi rappresentano la sintesi delle conoscenze acquisite in quarant'anni di ricerca e si concentrano su due grandi aree:

-

La resistenza dei materiali e l'architettura della materia (statica).

-

I fenomeni del moto locale (dinamica e cinematica).

Quest'opera è considerata il fondamento della fisica classica. Nonostante trattasse argomenti delicati per l'epoca, come l'esistenza di atomi e del vuoto , e proponesse una fisica del moto intrinsecamente copernicana , essa non destò la stessa reazione di sdegno del Dialogo, probabilmente perché si concentrava sulla fisica terrestre anziché sulla cosmologia.

L'eredità duratura

L'impatto di Galileo si estende ben oltre le sue scoperte individuali. Egli stabilì il principio in base al quale la verità scientifica deve derivare dall'indagine empirica supportata dalla formulazione matematica, emancipando la scienza dal principio di autorità.

I suoi studi sulla meccanica, contenuti nei Discorsi, fornirono il ponte concettuale che permise a Isaac Newton (nato l'anno della morte di Galileo, 1642) di sviluppare il calcolo infinitesimale e formulare la legge di gravitazione universale, completando la Rivoluzione Scientifica.

Infine, la sua vita e il suo drammatico conflitto con l'Inquisizione lo hanno reso un simbolo culturale universale, incarnando la lotta per la libertà di pensiero contro le restrizioni dogmatiche. Galileo non fu solo il messaggero di un nuovo cielo, ma il costruttore di una nuova metodologia per interrogare il mondo.

Post più popolari

K2-18b: Tra speranza e scetticismo

22/04/2025

Stella polare: cosa è e come trovarla

08/11/2024

Tags

Acqua Astrobiologia Atmosfere planetarie Aurora polare BIblioteche Buchi neri Comete Congiunzioni Corpi celesti Corso Cosmologia Difesa planetaria Eclisse Elettromagnetismo Esopianeti Eventi dal vivo Fenomeni transitori Gravità Infrarosso Inquinamento La Luna Marte Meteorologia spaziale Microonde Missioni Spaziali Moto Occultazioni Opposizioni Osservazione Pianeta Nove Pianeti Quantistica Radiazione Cosmica di Fondo Radiazione Radioastronomia Raggi X Saturno Sistema Solare Sole Stelle e ciclo stellare Storia astronomica Ultravioletto VenereCategorie

Potrebbe interessarti...

Presentazione del Corso SPECTRUM in diretta streaming

Sei pronto a fare un viaggio c ...

Leggi di più24/09/2025

Come appare la Luna nel cielo: fasi e percorso

Scopriamo come il nostro satel ...

Leggi di più05/07/2025

La nascita rivoluzionaria dell'Eliocentrismo

Ripercorriamo genesi e afferma ...

Leggi di più06/05/2025

Storia della luce: dai corpuscoli alle onde ai quanti

Alla base dell'astronomia, per ...

Leggi di più07/10/2025

Chi Siamo

Chi Siamo Terra in Vista 2024

Terra in Vista 2024 Relatori

Relatori Argomenti

Argomenti WebTV

WebTV Sole

Sole Luna

Luna Strutture lunari

Strutture lunari Mercurio

Mercurio Venere

Venere Marte

Marte Giove

Giove Satelliti di Giove

Satelliti di Giove Saturno

Saturno Urano

Urano Nettuno

Nettuno Asteroidi

Asteroidi Comete

Comete Bolidi

Bolidi Sciami meteorici

Sciami meteorici ISS

ISS Altri satelliti

Altri satelliti Lanci

Lanci Costellazioni

Costellazioni Stelle

Stelle Profondo cielo

Profondo cielo Esopianeti

Esopianeti Cielo del mese

Cielo del mese Eclissi di Sole

Eclissi di Sole Eclissi di Luna

Eclissi di Luna