K2-18b: Tra speranza e scetticismo

Alla ricerca di vita oltre la Terra

Il fine ultimo della ricerca astronomica è forse la prova del fatto che non siamo soli: lo sappiamo tutti, ma trovare un altro pianeta abitabile è tutt'altro che semplice

La domanda se siamo soli nell'universo affascina l'umanità da secoli. Negli ultimi anni, la scoperta di migliaia di pianeti al di fuori del nostro Sistema Solare – gli esopianeti – ha trasformato questa domanda da filosofica a scientifica. Tra questi mondi lontani, K2-18b è emerso recentemente come un punto focale di intenso interesse scientifico e di grande fascino pubblico. Situato a circa 124 anni luce da noi, nella costellazione del Leone , questo pianeta ha acceso le speranze per la sua potenziale abitabilità, alimentate dalla possibile rilevazione di una molecola, il dimetilsolfuro (DMS), che sulla Terra è associata prevalentemente alla vita.

Tuttavia, la storia di K2-18b è emblematica della complessa e sfumata realtà della ricerca di vita extraterrestre. Esiste un divario significativo tra gli indizi promettenti, ma ancora incerti, suggeriti dalle osservazioni e la prova scientifica rigorosa necessaria per confermare la presenza di vita. Questo articolo si propone di esplorare in dettaglio K2-18b: le sue caratteristiche note, l'ipotesi che lo vede come un mondo oceanico "Hycean", la controversa rilevazione del DMS, le ragioni dello scetticismo scientifico e - di nuovo - il ruolo spesso fuorviante della comunicazione mediatica. Analizzeremo come i dati attuali disegnino uno scenario di possibilità – di "non esclusione" della vita – piuttosto che di "presenza" confermata, evidenziando le sfide intrinseche e i limiti attuali nella nostra capacità di affermare con certezza l'esistenza di vita su pianeti lontani.

Il termine stesso "zona abitabile", in cui K2-18b risiede, pur avendo una definizione scientifica precisa legata alla temperaturaFascia di abitabilità superficiale potenziale per l'acqua liquida, possiede una forte carica narrativa. Evoca nell'immaginario collettivo condizioni simili alla Terra, alimentando l'interesse ma anche potenziali semplificazioni eccessive. È fondamentale, quindi, inquadrare correttamente questo concetto fin dall'inizio, distinguendolo dalla reale e forse molto aliena natura di K2-18b.

Caratterizzazione del pianeta K2-18b

Prima di fare ipotesi, diamo una occhiata da vicino al pianeta che tanto fa parlare di sé

Scoperto nel 2015 grazie alla missione estesa Kepler della NASA (K2) , K2-18b orbita attorno a una stella nana rossa di tipo M, K2-18, situata a circa 120-124 anni luce dalla Terra nella costellazione del Leone (al centro dell'immagine a destra). La designazione "b" segue la convenzione astronomica che assegna questa lettera al primo pianeta scoperto in un sistema extrasolare, per evitare confusione con la stella stessa. Ed effettivamente il sistema conta anche un pianeta "c".

Caratteristiche Fisiche e Orbitali

Le proprietà fisiche e orbitali di K2-18b lo collocano in una categoria di pianeti particolarmente interessante e ancora poco compresa: con una massa stimata tra 8.6 e 8.92 volte la massa terrestre e un raggio di circa 2.37 - 2.6 volte il raggio terrestre si arriva a una corrispondente densità media stimata intorno a 2.7 g/cm³, meno della metà della densità terrestre (circa 5.5 g/cm³).

Questo valore basso è un indicatore chiave: esclude una composizione puramente rocciosa simile alla Terra e suggerisce fortemente la presenza di un significativo inviluppo di materiali volatili, come un'atmosfera estesa di gas leggeri (idrogeno, elio) o strati profondi di acqua e ghiaccio. Questa caratteristica fondamentale lo distingue dai pianeti terrestri del nostro Sistema Solare e modera le analogie semplicistiche con la Terra.

Pianeti di queste caratteristiche vengono variamente definiti come "Super-Terra" o, più frequentemente data la sua densità e dimensione, come "Mini-Nettuno". È importante sottolineare che i pianeti di questa taglia intermedia tra la Terra e Nettuno sono comuni nella galassia ma assenti nel nostro Sistema Solare, rendendoli oggetti di studio affascinanti ma ancora enigmatici. La sua dimensione lo colloca al di sopra della cosiddetta "valle del raggio" (radius valley), un'area osservata intorno a 1.5-2 raggi terrestri dove gli esopianeti sono statisticamente meno comuni. Si pensa che questa valle separi le super-Terre rocciose più piccole dai pianeti più grandi che hanno trattenuto spessi inviluppi atmosferici primordiali. Trovarsi al di sopra di questa valle suggerisce che K2-18b abbia probabilmente mantenuto una sostanziale atmosfera di idrogeno ed elio fin dalla sua formazione, rafforzando la classificazione come mini-Nettuno piuttosto che come grande pianeta roccioso con un'atmosfera secondaria.

Orbita e Temperatura

K2-18b completa un'orbita attorno alla sua nana rossa in circa 33 giorni , a una distanza di circa 0.14-0.15 Unità Astronomiche (UA). Riceve una quantità di radiazione stellare (insolazione) paragonabile a quella terrestre (circa 1.28 volte quella terrestre secondo , o quasi la stessa secondo ), collocandolo all'interno della zona abitabile della sua stella. La sua temperatura di equilibrio stimata è di circa -2 °C (28 °F) , ma la temperatura superficiale effettiva dipende criticamente dalle proprietà della sua atmosfera, in particolare dalla presenza e dall'entità di un eventuale effetto serra.

Per meglio comprendere le peculiarità di K2-18b, è utile confrontare i suoi parametri chiave con quelli della Terra e di Nettuno.

| Parametro | K2-18b | Terra | Nettuno |

|---|---|---|---|

| Massa (Terra=1) | ~8.6 - 8.9 | 1 | ~17.1 |

| Raggio (Terra=1) | ~2.4 - 2.6 | 1 | ~3.9 |

| Densità (g/cm³) | ~2.7 (calcolata) | ~5.5 | ~1.6 |

| Periodo Orbitale (giorni) | ~32.9 | 365.25 | ~60,190 |

| Distanza dalla Stella (UA) | ~0.14 - 0.15 | 1 | ~30.1 |

| Insolazione (Terra=1) | ~1.0 - 1.3 | 1 | ~0.001 |

| Tipo di Pianeta (proposto) | Super-Terra / Mini-Nettuno / Hycean | Roccioso | Gigante Ghiacciato |

Questa tabella evidenzia la natura intermedia di K2-18b. È significativamente più massiccio e grande della Terra, ma più piccolo e meno massiccio di Nettuno. La sua densità, più vicina a quella di Nettuno che a quella della Terra, è l'elemento che più suggerisce una composizione non terrestre, dominata da elementi volatili.

L'ipotesi di un mondo hycean

Una delle possibilità, dati alla mano, è quella di un mondo di tipo "hycean"

L'enigma della vera natura di K2-18b ha portato alla formulazione di un'ipotesi affascinante: quella dei mondi "Hycean" (unione dall'inglese "hydrogen" e "ocean", dovremmo dire "iceano" in italiano ma è veramente bruttissimo). Coniato nel 2021 da un team guidato da Nikku Madhusudhan dell'Università di Cambridge, questo termine descrive una classe ipotetica di pianeti più grandi della Terra ma più piccoli di Nettuno, caratterizzati da oceani globali di acqua liquida sotto atmosfere ricche di idrogeno.

K2-18b è diventato rapidamente il "candidato principale" per questa categoria planetaria, principalmente sulla base delle analisi della sua atmosfera effettuate con il Telescopio Spaziale James Webb (JWST). Le osservazioni iniziali, condotte con gli strumenti NIRISS e NIRSpec nel vicino infrarosso, hanno rivelato la presenza di molecole contenenti carbonio, in particolare metano (CH4) e anidride carbonica (CO2). Si è trattato della prima rilevazione di tali molecole nell'atmosfera di un esopianeta situato nella zona abitabile.

Un elemento cruciale a sostegno dell'ipotesi Hycean è stata la mancanza di ammoniaca (NH3) in quantità rilevabili. L'ammoniaca è una molecola che ci si aspetterebbe di trovare in abbondanza nell'atmosfera profonda di un pianeta ricco di idrogeno come un mini-Nettuno. La sua apparente scarsità negli strati atmosferici sondati da JWST viene interpretata dai sostenitori del modello Hycean come un indizio della presenza di un vasto oceano sottostante. L'ammoniaca è infatti altamente solubile in acqua, e un oceano globale potrebbe fungere da "serbatoio", rimuovendola efficacemente dall'atmosfera superiore osservabile. In questo contesto, l'assenza di un segnale atteso (ammoniaca) diventa un'evidenza indiretta a favore della presenza di un oceano d'acqua.

La situazione del vapore acqueo (H2O) è più complessa e dibattuta. Osservazioni precedenti con il Telescopio Spaziale Hubble avevano suggerito la presenza di vapore acqueo, ma analisi successive basate sui dati JWST hanno messo in dubbio questa interpretazione, suggerendo che il segnale potesse essere dovuto a una sovrapposizione con le bande di assorbimento del metano. Alcune fonti menzionano ancora la possibile presenza di acqua, mentre altre sottolineano la sua assenza o bassa concentrazione nell'alta atmosfera, forse a causa di un meccanismo di "trappola fredda" che la condenserebbe a quote inferiori. Questa incertezza sul vapore acqueo rimane un punto aperto.

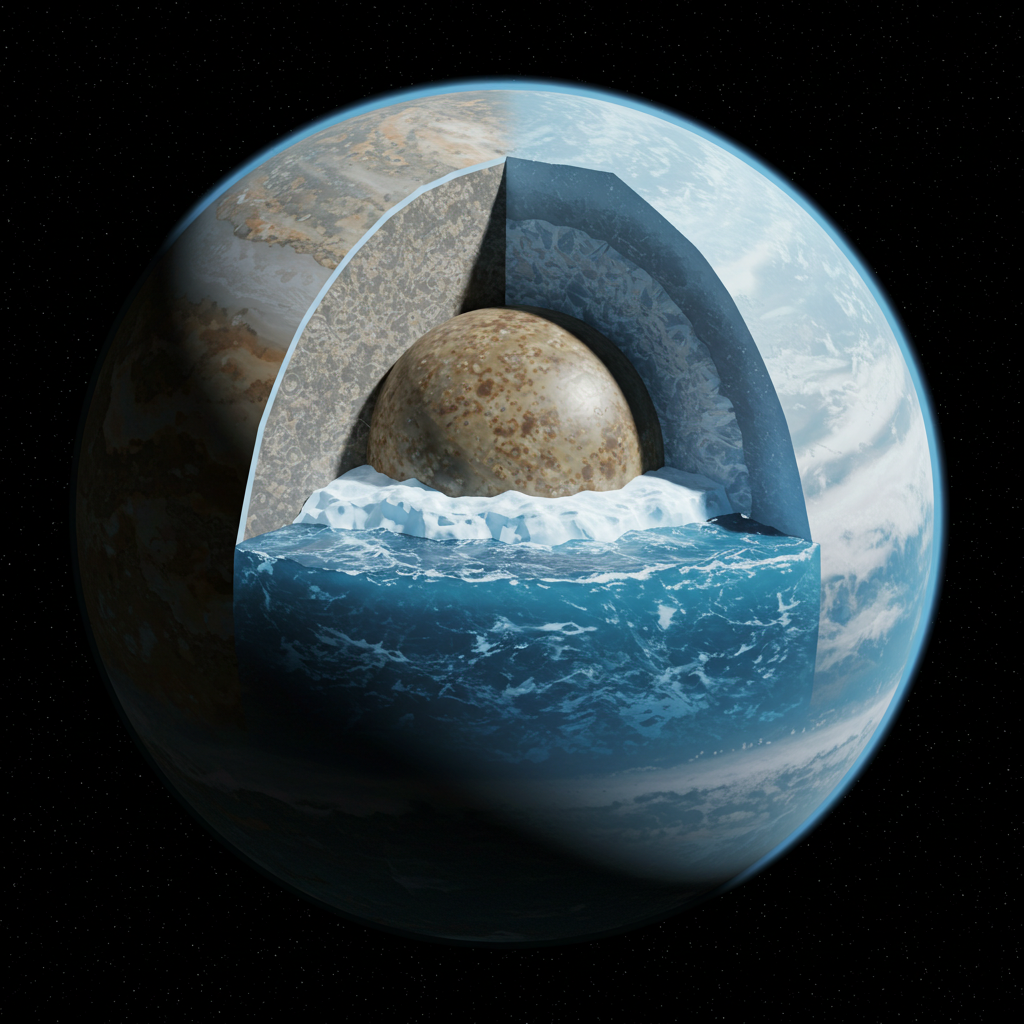

Se K2-18b fosse effettivamente un mondo Hycean, la sua struttura interna sarebbe probabilmente composta da un nucleo roccioso, sovrastato da un mantello di ghiaccio ad alta pressione (simile a quello di Nettuno), a sua volta coperto da un oceano globale di acqua liquida e, infine, da un'atmosfera relativamente sottile ma ricca di idrogeno.

Immagine artistica di quel che potrebbe essere la struttura di K2-18b: la zona frontale mostra un nucleo roccioso, uno strato di ghiaccio e la copertura da parte dell'oceano globale. In trasparenza, il sottile strato atmosferico.

Immagine artistica di quel che potrebbe essere la struttura di K2-18b: la zona frontale mostra un nucleo roccioso, uno strato di ghiaccio e la copertura da parte dell'oceano globale. In trasparenza, il sottile strato atmosferico.

I dati osservativi "calzano" il modello perché il modello è stato costruito, in parte, per spiegare proprio questo tipo di composizione atmosferica in presenza di un oceano. Si crea così una dinamica in cui l'interpretazione è intrinsecamente legata alla validità e all'unicità del modello teorico proposto. La forza dell'ipotesi Hycean è quindi strettamente connessa alla capacità di questo modello di spiegare i dati in modo più convincente rispetto a modelli alternativi.

Ecco il dimetilsolfuro

Il ritrovamento di una molecola in particolare ha portato a sostenere una prova evidente a favore della vita

L'elemento che ha catapultato K2-18b al centro dell'attenzione mediatica e scientifica è stata la possibile rilevazione di dimetilsolfuro (DMS) e del suo parente chimico, il dimetildisolfuro (DMDS), nella sua atmosfera.

Sulla Terra, il DMS (CH3SCH3) è una molecola dall'odore pungente, associata all'odore del mare, ed è prodotta in modo quasi esclusivo da processi biologici, principalmente dal fitoplancton marino e da altri batteri nel corso della decomposizione della materia organica. Proprio per questa forte associazione con la vita terrestre, il DMS è stato proposto da tempo come una potenziale "biofirma", un indicatore chimico della presenza di attività biologica su altri pianeti.

La storia della rilevazione del DMS su K2-18b è iniziata nel 2023, quando, insieme alle confermate rilevazioni di metano e anidride carbonica tramite gli strumenti NIRISS e NIRSpec di JWST (che operano nel vicino infrarosso, tra 0.8 e 5 micron), è emerso un indizio molto debole e statisticamente poco significativo della presenza di DMS. Il livello di significatività di questo primo segnale era basso, probabilmente intorno a 2-sigma , indicando una probabilità non trascurabile (circa 5%) che potesse trattarsi di una fluttuazione casuale nei dati.

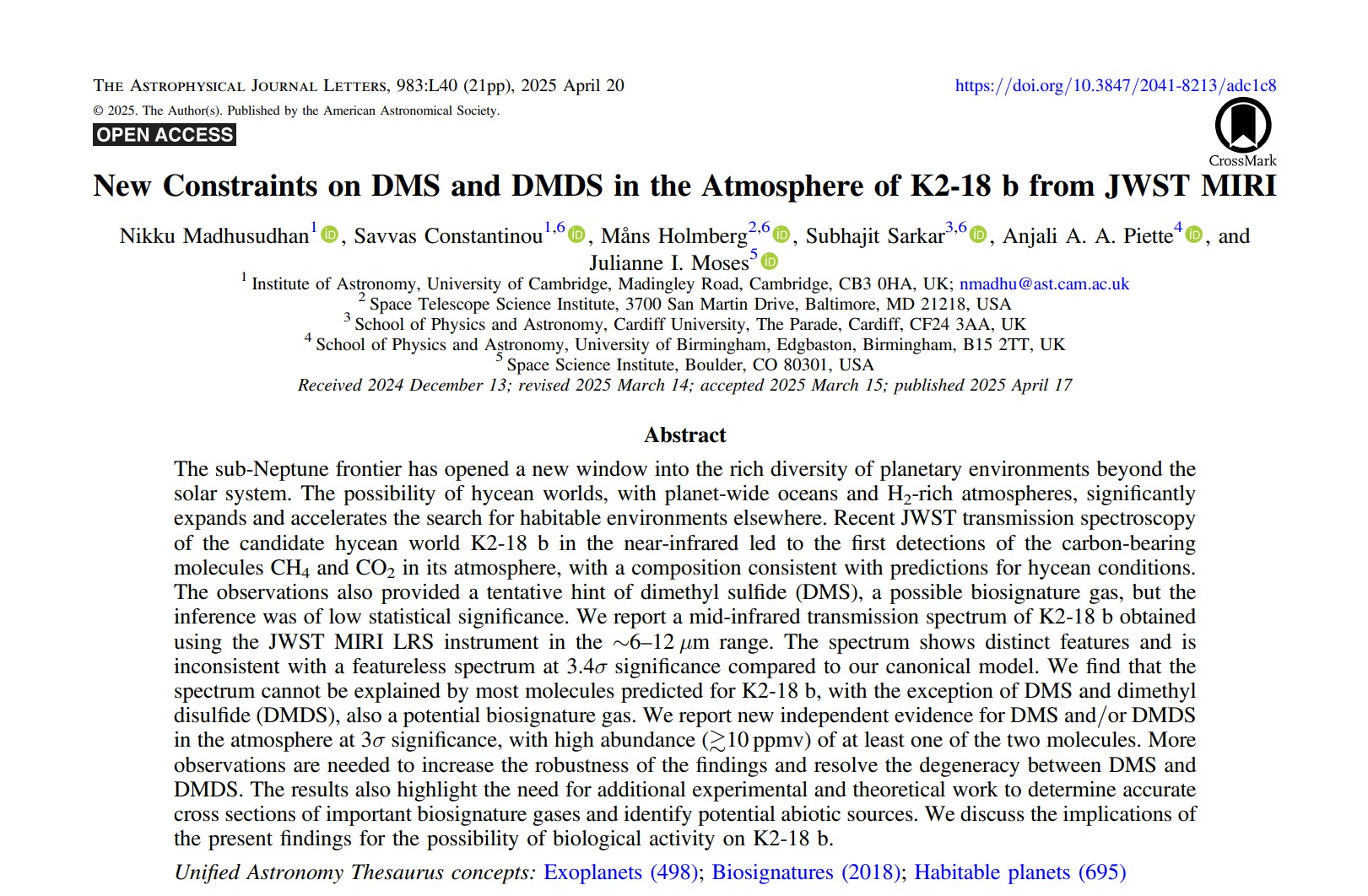

Questo indizio ha spinto il team di ricerca a condurre osservazioni di follow-up, questa volta utilizzando lo strumento MIRI LRS di JWST, che opera nell'infrarosso medio (circa 6-12 micron). I risultati di queste nuove osservazioni sono stati pubblicati in un articolo su The Astrophysical Journal Letters nell'aprile 2025. In questo lavoro, i ricercatori riportano "nuove prove indipendenti" per la presenza di DMS e/o DMDS nell'atmosfera di K2-18b. L'articolo afferma che lo spettro ottenuto con MIRI mostra caratteristiche distintive che non possono essere spiegate dalla maggior parte delle molecole previste per K2-18b, ad eccezione proprio di DMS e DMDS. La significatività statistica riportata per questa nuova evidenza è di 3-sigma , corrispondente a una probabilità dello 0.3% che il segnale osservato sia dovuto al caso. Viene sottolineato che i dati attuali non permettono di distinguere chiaramente tra DMS e DMDS a causa delle loro firme spettrali sovrapposte in questo intervallo di lunghezze d'onda. L'uso di strumenti diversi operanti in gamme di lunghezze d'onda differenti (prima NIRISS/NIRSpec, poi MIRI) è cruciale: dimostra come molecole diverse possano avere segnali più chiari in diverse parti dello spettro e come affidarsi a un solo strumento possa essere insufficiente o fuorviante. Il fatto che un segnale più robusto sia emerso nel medio infrarosso suggerisce che le caratteristiche spettrali di DMS/DMDS potrebbero essere più distinguibili in quella regione, forse meno confuse con quelle di altre molecole abbondanti come il metano.

Abstract dell'articolo su The Astrophysical Journal

Abstract dell'articolo su The Astrophysical Journal

Un aspetto particolarmente sorprendente riportato nello studio è l'abbondanza stimata di DMS e/o DMDS: si parla di concentrazioni elevate, superiori a 10 parti per milione per volume (ppmv). Questo valore è migliaia di volte superiore alle concentrazioni tipiche sulla Terra, dove il DMS si trova generalmente a livelli inferiori a una parte per miliardo (ppb).

[NBalcune fonti citano un valore "20 volte superiore" alla Terra, in apparente contrasto con l'affermazione "migliaia di volte" più frequente; quest'ultima sembra derivare direttamente dal confronto ppm vs ppb.[/NB]

Questa altissima concentrazione è considerata un'arma a doppio taglio.

- Da un lato, i proponenti sostengono che, data la breve vita atmosferica del DMS (che viene rapidamente distrutto dalla luce stellare), una tale abbondanza richiederebbe una sorgente di produzione estremamente potente e continua, potenzialmente di origine biologica, per essere mantenuta.

- Dall'altro lato, una concentrazione così smisuratamente diversa da quella del nostro pianeta, dove pure la vita lo produce, solleva interrogativi: è fisicamente e chimicamente plausibile in un'atmosfera potenzialmente abitabile? Potrebbe essere tossica per forme di vita simili alla nostra? Potrebbe indicare una biochimica o una geochimica radicalmente diverse e sconosciute? O, ancora, potrebbe essere un artefatto dei modelli utilizzati per interpretare i dati spettrali, portando a una sovrastima dell'abbondanza?

L'enormità stessa della concentrazione dichiarata diventa quindi un punto di intrigo ma anche di potenziale scetticismo, rendendola un'evidenza complessa piuttosto che una semplice conferma.

La certezza ancora lontana

Non basta quanto trovato finora: di fianco all'ipotesi acclamata ce ne sono tante altre, altrettanto valide

Nonostante l'entusiasmo generato dalle scoperte su K2-18b, la comunità scientifica mantiene un atteggiamento di cautela, sottolineando numerose incertezze e punti critici che impediscono, ad oggi, di trarre conclusioni definitive sulla presenza di vita. Lo scetticismo non si basa su un singolo punto debole, ma su molteplici linee di dubbio indipendenti che devono essere superate.

- Significatività Statistica: Il concetto di "sigma" (σ) è fondamentale in fisica per quantificare la probabilità che un risultato osservato sia dovuto a una fluttuazione casuale piuttosto che a un segnale reale. Il primo indizio di DMS era intorno a 2-sigma, un livello considerato troppo basso per una scoperta. Il risultato più recente basato sui dati MIRI è riportato a 3-sigma. Sebbene rappresenti un miglioramento, questo valore è ancora inferiore allo standard "aureo" di 5-sigma (probabilità casuale di circa 1 su 3.5 milioni) comunemente richiesto nelle scienze fisiche per dichiarare una scoperta. Questa incertezza statistica è una delle principali ragioni della cautela scientifica. Alcune rianalisi dei dati precedenti hanno persino messo in dubbio la significatività statistica degli indizi iniziali.

- Modelli Planetari Alternativi: Esiste un acceso dibattito sulla natura stessa di K2-18b, mettendo in discussione l'ipotesi Hycean:

- Mini-Nettuno Ricco di Gas: Diversi ricercatori sostengono che i dati di JWST (presenza di CH4, CO2, assenza di NH3) possano essere spiegati altrettanto bene, se non meglio, da un modello di mini-Nettuno ricco di gas, senza un oceano superficiale abitabile. Uno studio specifico di Wogan et al. (2024) ha proposto esplicitamente questa interpretazione alternativa, sostenendo che un mondo oceanico senza vita non produrrebbe abbastanza metano e che il modello di mini-Nettuno gassoso si adatterebbe ai dati senza invocare la presenza di vita;

- Mondo Oceanico di Magma: Altri scienziati ipotizzano che K2-18b possa essere molto più caldo di quanto suggerito dal modello Hycean, forse un mondo con un oceano di magma fuso sotto un'atmosfera di idrogeno, rendendolo quindi estremamente inospitale. Il planetologo Christopher Glein ha avanzato questa ipotesi , e Raymond Pierrehumbert lo ha descritto come "infernale" ("hellishly hot"), suggerendo che oceani di lava sarebbero più plausibili dell'acqua;

- Effetto-Serra galoppante? Vi sono preoccupazioni che, anche se K2-18b avesse acqua, la sua atmosfera potrebbe innescare un effetto serra incontrollato (runaway greenhouse effect), portando le temperature superficiali a livelli incompatibili con l'acqua liquida. La mancanza di nubi rilevate e una possibile bassa riflettività (albedo) potrebbero supportare questo scenario, indicando che il pianeta assorbe molta radiazione stellare.

- Affidabilità del DMS come Biofirma: La premessa che il DMS implichi necessariamente la vita è messa in discussione:

- Fonti Abiotiche Note: Il DMS è stato rilevato su una cometa (67P/Churyumov-Gerasimenko), un ambiente considerato privo di vita, e anche nel gas e nelle polveri interstellari. Ciò dimostra che esistono percorsi di formazione non biologica (abiotica) nello spazio;

- Produzione Fotochimica: Esperimenti di laboratorio hanno mostrato che la luce ultravioletta può creare DMS in atmosfere simulate, suggerendo che reazioni fotochimiche potrebbero avvenire anche su K2-18b. Sebbene il team di Madhusudhan dubiti che questi processi possano spiegare l'alta abbondanza osservata, questa rimane una possibilità da escludere;

- Scetticismo degli Esperti: Numerosi scienziati hanno espresso cautela sull'uso del DMS come biofirma definitiva. Sarah Hörst ha esplicitamente respinto l'idea che il DMS da solo costituisca una biofirma. È fondamentale considerare il contesto planetario complessivo.

- Sfide nell'interpretazione dei dati: L'analisi degli spettri atmosferici di mondi lontani è intrinsecamente complessa. I segnali sono deboli, spesso rumorosi e a bassa risoluzione. La precedente errata interpretazione del segnale di vapore acqueo/metano su K2-18b serve da monito. È essenziale una verifica indipendente dei dati e delle analisi da parte di gruppi di ricerca diversi. Lo stesso articolo sulla rilevazione del DMS con MIRI riconosce la necessità di ulteriori osservazioni per aumentare la robustezza dei risultati e di lavoro teorico aggiuntivo sulle sezioni d'urto molecolari e sulle possibili fonti abiotiche.

In sintesi, l'ipotesi della vita su K2-18b deve superare contemporaneamente diverse sfide significative: la conferma statistica del segnale di DMS, la dimostrazione che tale segnale non possa avere origine abiotica in quel contesto, la validazione del modello Hycean rispetto ad alternative plausibili (mini-Nettuno, mondo di magma) e la spiegazione della sua altissima abbondanza riportata. Il fallimento nel superare anche solo uno di questi ostacoli indebolisce notevolmente l'intera argomentazione a favore della vita.

Titoli contro ipotesi: navigare tra le notizie

Fare luce nella mole di pagine che sono state scritte è difficile, ma avere un metodo serve a non cadere negli errori generalistici

La prospettiva di scoprire vita extraterrestre esercita un fascino immenso sul pubblico e sui media, portando spesso a una copertura giornalistica che può enfatizzare l'entusiasmo a scapito della cautela scientifica.

La ricerca di un vero analogo della Terra, un esopianeta capace di ospitare la vita come la conosciamo, è costellata di false partenze e "quasi arrivi". Nel corso degli anni, diversi mondi alieni hanno catturato l'immaginario collettivo e della comunità scientifica, venendo etichettati come potenziali "Terre 2.0" o promettenti culle di vita, salvo poi, con ulteriori osservazioni e analisi, rivelarsi meno ospitali o addirittura inospitali. Quasi tutti mediaticamente dimenticati. Un esempio emblematico è stato Gliese 581g, scoperto nel 2010, ma anche Kepler-452, la cui esistenza stessa è stata addirittura messa in dubbio. Similmente, altri esopianeti come Kepler-186f, il primo pianeta di dimensioni terrestri scoperto nella zona abitabile di un'altra stella, pur rimanendo un candidato interessante, presenta differenze significative dalla Terra, come l'orbita attorno a una nana rossa. Nulla di nuovo, quindi.

Nel caso di K2-18b, abbiamo visto titoli e frasi come "la prova più forte finora", "gli indizi più promettenti", "possibili segni di vita aliena trovati", "firma della vita" o persino descrizioni di un oceano "brulicante di vita". Sebbene alcune testate, come CBS News, abbiano bilanciato questi titoli includendo voci scettiche, il messaggio generale percepito dal pubblico può facilmente pendere verso una certezza che non esiste e che, forse, non potrà neanche mai esistere.

Questo linguaggio contrasta nettamente con la cautela espressa dagli stessi ricercatori coinvolti e da altri membri della comunità scientifica. Il team di Madhusudhan ha ripetutamente sottolineato la necessità di ulteriori dati, la possibilità di processi chimici sconosciuti e l'importanza di rimanere "profondamente scettici" sui propri risultati. Altri scienziati hanno sollevato dubbi sulla statistica, sull'interpretazione del DMS come biofirma e sui modelli planetari alternativi. Le parole di Sara Seager ("l'entusiasmo sta superando le prove", "la tentazione di sovrainterpretare è forte" - link) o di Raymond Pierrehumbert (che definisce il pianeta "infernale") illustrano bene questo scetticismo.

Questa discrepanza tra comunicazione scientifica e mediatica, spesso guidata dalla ricerca del sensazionalismo a scapito dell'informazione accurata, può avere conseguenze negative. Può generare aspettative irrealistiche nel pubblico, portare a disillusioni quando le scoperte non vengono confermate rapidamente e, potenzialmente, erodere la fiducia nella scienza, il cui progresso si basa proprio su un processo metodico di verifica, dibattito e correzione.

Si innesca così un ciclo complesso: risultati scientifici intriganti, anche se preliminari, alimentano titoli sensazionalistici, che generano interesse pubblico e possono influenzare le priorità di ricerca. Successivamente, il necessario scetticismo scientifico, le critiche e la lenta verifica possono apparire come contraddizioni o passi indietro, confondendo chi segue le notizie. Il caso K2-18b esemplifica questa tensione tra la velocità del ciclo informativo e i tempi, necessariamente più lunghi e ponderati, del metodo scientifico, specialmente su un tema così carico di implicazioni come la vita extraterrestre.

La Ricerca Universale: Le Sfide nel Trovare Vita Aliena

La ricerca di vita oltre la Terra si scontra con sfide scientifiche e tecnologiche formidabili. Al centro di questa ricerca c'è il concetto di biofirma: una caratteristica osservabile – un oggetto, una sostanza chimica, un pattern – la cui origine richiede specificamente un agente biologico. Perché una caratteristica sia considerata una biofirma affidabile, deve essere sufficientemente complessa o abbondante da essere diagnostica degli attributi universali della vita e, soprattutto, la sua formazione tramite processi non biologici (abiotici) deve essere altamente improbabile. Esempi includono specifiche molecole gassose (come ossigeno, metano, ozono, DMS), particolari rapporti isotopici, la chiralità (la "manualità" delle molecole), caratteristiche superficiali (come il "red edge" della vegetazione terrestre), variazioni temporali o uno stato di marcato disequilibrio chimico nell'atmosfera.

Il Problema dei Falsi Positivi e Negativi

Una delle maggiori difficoltà è il problema dei falsi positivi: processi abiotici che possono imitare le biofirme. L'ossigeno, a lungo considerato il candidato principale, può essere prodotto dalla fotolisi (scissione da parte della luce stellare) dell'acqua o dell'anidride carbonica, specialmente in determinate condizioni atmosferiche o su pianeti che hanno perso idrogeno nello spazio.

Il metano può avere origini geologiche, come il processo di serpentinizzazione delle rocce.

Il DMS, come discusso, ha dimostrato di poter essere prodotto abioticamente nello spazio.

Esistono persino scenari teorici, come la confusione tra pianeta e luna, in cui lo spettro combinato di due corpi distinti potrebbe mimare un disequilibrio chimico su un singolo pianeta.

Complementare è il problema dei falsi negativi: la vita potrebbe esistere ma non produrre biofirme rilevabili, oppure le biofirme prodotte potrebbero essere distrutte, mascherate o presenti a livelli troppo bassi per essere rilevate. La Terra stessa, per miliardi di anni, ha ospitato vita senza avere ossigeno rilevabile nella sua atmosfera.

Necessità di Contesto e Prove Multiple

Per superare queste ambiguità, la comunità scientifica concorda sul fatto che la rilevazione di una singola biofirma è insufficiente. Una dichiarazione robusta sulla presenza di vita richiederà la comprensione del contesto ambientale del pianeta – tipo di stella, parametri planetari, composizione atmosferica globale, potenziale attività geologica – e, idealmente, la rilevazione di molteplici linee di prova indipendenti e coerenti. Il concetto di disequilibrio chimico, come la coesistenza di gas che dovrebbero reagire rapidamente tra loro (ad esempio, ossigeno e metano nell'atmosfera terrestre), è considerato un indicatore particolarmente forte, poiché suggerisce un processo continuo (potenzialmente biologico) che mantiene questo stato instabile.

Consapevoli di queste sfide, NASA, NASEM e la comunità scientifica internazionale stanno lavorando allo sviluppo di quadri di riferimento e standard di prova per la rilevazione della vita, con l'obiettivo di aumentare il rigore scientifico e garantire una comunicazione chiara e ponderata dei risultati.

Limiti Tecnologici

A queste sfide concettuali si aggiungono i limiti tecnologici attuali:

- Segnale Debole: I segnali luminosi provenienti dalle atmosfere degli esopianeti sono estremamente deboli rispetto alla luce della loro stella ospite. Ciò richiede telescopi molto potenti e lunghi tempi di osservazione per ottenere un rapporto segnale/rumore sufficiente.

- Risoluzione Spettrale Limitata: Gli strumenti attuali e del prossimo futuro hanno una capacità limitata di distinguere dettagli fini negli spettri, il che può portare ad ambiguità nell'identificazione delle molecole o nella separazione di segnali sovrapposti.

- Interferenze Atmosferiche e Stellari: Nubi e foschie nell'atmosfera dell'esopianeta possono oscurare le firme spettrali. L'attività della stella ospite (macchie, brillamenti) può contaminare o mimare i segnali planetari.

- Dipendenza dai Modelli: L'interpretazione degli spettri si basa pesantemente su modelli atmosferici, che comportano incertezze intrinseche, specialmente per tipi di pianeti esotici per i quali non abbiamo analoghi nel Sistema Solare. Anche l'incertezza sulla massa del pianeta può influenzare l'interpretazione atmosferica.

Queste difficoltà sono interconnesse. I limiti tecnologici rendono più difficile distinguere i segnali reali dal rumore, incidendo sulla significatività statistica. Ostacolano anche la raccolta di informazioni contestuali dettagliate (altre molecole, proprietà superficiali) necessarie per escludere i falsi positivi. Inoltre, la nostra dipendenza da modelli, a loro volta limitati dalla nostra incompleta comprensione della fisica e chimica degli esopianeti, aggiunge un ulteriore livello di incertezza. L'insieme di queste sfide crea una complessa rete di ostacoli che devono essere superati per una rilevazione affidabile della vita.

Uno sguardo avanti verso il futuro dell'astrobiologia

Faremo mai luce certa sull'abitabilità di un pianeta distante? E potremo mai entrare in contatto con popolazioni aliene?

K2-18b rimarrà senza dubbio un obiettivo primario per il Telescopio Spaziale James Webb e per le future generazioni di osservatori. La priorità assoluta è ottenere ulteriori osservazioni per confermare (o smentire) il segnale di DMS/DMDS con una significatività statistica più elevata, possibilmente risolvendo l'ambiguità tra le due molecole. Il team di ricerca intende proseguire le indagini con lo strumento MIRI di JWST.

Parallelamente, è necessario un intenso lavoro teorico e sperimentale per comprendere meglio i possibili percorsi di produzione abiotica del DMS nelle condizioni specifiche di K2-18b e per affinare i modelli atmosferici utilizzati per interpretare i dati. La ricerca di altre molecole nell'atmosfera del pianeta – per confermare l'assenza di ammoniaca, cercare altre potenziali biofirme o identificare gas che forniscano un contesto ambientale più chiaro – sarà altrettanto cruciale.

Il JWST, pur non essendo una "bacchetta magica", ha dimostrato la sua straordinaria capacità di sondare le atmosfere esoplanetarie con una precisione senza precedenti, rendendo possibili studi come quello su K2-18b, anche se i risultati attuali rimangono ambigui. I futuri telescopi terrestri di grandi dimensioni (come l'ELT e il TMT) e le prossime missioni spaziali (come il potenziale Habitable Worlds Observatory) promettono di migliorare ulteriormente queste capacità, consentendo analisi atmosferiche ancora più dettagliate.

Post più popolari

K2-18b: Tra speranza e scetticismo

22/04/2025

Stella polare: cosa è e come trovarla

08/11/2024

Tags

Acqua Astrobiologia Atmosfere planetarie Aurora polare BIblioteche Buchi neri Comete Congiunzioni Corpi celesti Corso Cosmologia Difesa planetaria Eclisse Elettromagnetismo Esopianeti Eventi dal vivo Fenomeni transitori Gravità Infrarosso Inquinamento La Luna Marte Meteorologia spaziale Microonde Missioni Spaziali Moto Occultazioni Opposizioni Osservazione Pianeta Nove Pianeti Quantistica Radiazione Cosmica di Fondo Radiazione Radioastronomia Raggi X Saturno Sistema Solare Sole Stelle e ciclo stellare Storia astronomica Ultravioletto VenereCategorie

Potrebbe interessarti...

La variazioni della Grande Macchia Rossa in un time-lapse di Hubble Space Telescope

Il Telescopio Spaziale Hubble ...

Leggi di più10/10/2024

ORO BLU: dal Tevere ai confini del Sistema Solare

Nell'ambito del Tevere Day, As ...

Leggi di più05/10/2025

Chi Siamo

Chi Siamo Terra in Vista 2024

Terra in Vista 2024 Relatori

Relatori Argomenti

Argomenti WebTV

WebTV Sole

Sole Luna

Luna Strutture lunari

Strutture lunari Mercurio

Mercurio Venere

Venere Marte

Marte Giove

Giove Satelliti di Giove

Satelliti di Giove Saturno

Saturno Urano

Urano Nettuno

Nettuno Asteroidi

Asteroidi Comete

Comete Bolidi

Bolidi Sciami meteorici

Sciami meteorici ISS

ISS Altri satelliti

Altri satelliti Lanci

Lanci Costellazioni

Costellazioni Stelle

Stelle Profondo cielo

Profondo cielo Esopianeti

Esopianeti Cielo del mese

Cielo del mese Eclissi di Sole

Eclissi di Sole Eclissi di Luna

Eclissi di Luna