Come appare la Luna nel cielo: fasi e percorso

Il moto quotidiano, non solo apparente, della Luna

Come il Sole e le stelle, anche la Luna sembra attraversare il nostro cielo ogni giorno. Ma il suo movimento è influenzato anche dalla sua rapida orbita attorno alla Terra.

La Luna, la nostra compagna celeste più vicina, è un faro costante nel cielo notturno, e a volte anche diurno. Ma la sua apparente tranquillità nasconde una serie di movimenti complessi e affascinanti che ne determinano l'aspetto e la posizione. Lungi dall'essere un semplice satellite, la Luna è un attore dinamico che influenza la Terra in modi sorprendenti, dalla durata dei nostri giorni alle maree che modellano le nostre coste. In questo articolo, esploreremo i diversi aspetti con i quali la Luna si presenta ai nostri occhi, svelando i segreti della sua "danza" celeste e il suo impatto sul nostro pianeta. Ci occupiamo in questa sede esclusivamente degli aspetti osservativi, rimandando alla sezione di meccanica celeste la motivazione orbitale di questi fenomeni apparenti.

La Luna, la nostra compagna celeste più vicina, è un faro costante nel cielo notturno, e a volte anche diurno. Ma la sua apparente tranquillità nasconde una serie di movimenti complessi e affascinanti che ne determinano l'aspetto e la posizione. Lungi dall'essere un semplice satellite, la Luna è un attore dinamico che influenza la Terra in modi sorprendenti, dalla durata dei nostri giorni alle maree che modellano le nostre coste. In questo articolo, esploreremo i diversi aspetti con i quali la Luna si presenta ai nostri occhi, svelando i segreti della sua "danza" celeste e il suo impatto sul nostro pianeta. Ci occupiamo in questa sede esclusivamente degli aspetti osservativi, rimandando alla sezione di meccanica celeste la motivazione orbitale di questi fenomeni apparenti.

Come il Sole e le stelle, anche la Luna sembra attraversare il nostro cielo ogni giorno, passando all'interno delle costellazioni zodiacali. Se per il Sole, tuttavia, il moto è del tutto apparente, per la Luna il movimento è influenzato anche dalla sua rapida orbita attorno alla Terra e quindi fonde un moto apparente a uno "proprio".

La componente di moto apparente

Ogni giorno, osserviamo la Luna sorgere a est e tramontare a ovest. Questo movimento, come quello del Sole e delle stelle, è principalmente un effetto della rotazione della Terra sul proprio asse. Questo moto apparente è ciò che definisce il nostro ciclo di giorno e notte. La posizione esatta del sorgere e del tramontare della Luna varia, non essendo sempre allineata con i punti cardinali est e ovest, a causa della sua orbita e dell'inclinazione dell'asse terrestre.

La componente di moto proprio

Oltre al suo moto apparente dovuto alla rotazione terrestre, la Luna compie un movimento reale e più rapido attraverso le costellazioni dello zodiaco. Ogni notte, se si osserva la Luna rispetto alle stelle fisse, si noterà che essa si è spostata significativamente verso est. Questo spostamento è molto più evidente su base giornaliera rispetto a quello del Sole, che si muove molto più lentamente sullo sfondo stellato. La Luna, infatti, percorre circa 12,2 gradi della sua orbita ogni giorno contro il grado (approssimativamente) percorso dal Sole nello stesso tempo.

Variazione dell'orario di levata/tramonto

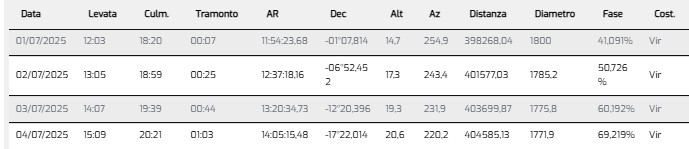

A differenza del Sole, che sorge e tramonta con un orario relativamente costante (con piccole variazioni dovute all'orbita ellittica terrestre e all'inclinazione assiale ), la Luna sorge e tramonta ogni giorno con un ritardo medio di circa 50 minuti. Questo significa che se la Luna sorge alle 20:00 stasera, domani sorgerà intorno alle 20:50.

Un estratto delle effemeridi della Luna prese dal nostro portale (sezione SkyTour), che mostra la differenza di orario tra le levate e i tramonti selenici in differenti giorni. Crediti AstronomiAmo APS

Un estratto delle effemeridi della Luna prese dal nostro portale (sezione SkyTour), che mostra la differenza di orario tra le levate e i tramonti selenici in differenti giorni. Crediti AstronomiAmo APS

Questo ritardo è una conseguenza diretta del moto di rivoluzione della Luna attorno alla Terra. Mentre la Terra compie una rotazione completa in circa 24 ore, la Luna, nel frattempo, si è spostata di circa 12,2 gradi lungo la sua orbita. Per un osservatore sulla Terra, il nostro pianeta deve ruotare di un angolo aggiuntivo per "raggiungere" la Luna e vederla sorgere nuovamente. Il ciclo completo delle fasi lunari, il cosiddetto mese sinodico, dura circa 29,5 giorni.

Tuttavia, è importante notare che questo ritardo non è una costante lineare. Le variazioni giornaliere dell'orario di sorgere e tramontare della Luna seguono cicli sinusoidali non lineari. Ad esempio, poco prima e poco dopo il Novilunio, il ritardo del sorgere della Luna può essere di circa 70 minuti al giorno, mentre il ritardo del tramonto è di soli 30 minuti. Viceversa, in prossimità del Plenilunio, il ritardo del sorgere può essere inferiore a 30 minuti, mentre quello del tramonto può raggiungere i 60-70 minuti. Questa complessa variabilità è dovuta a diversi fattori interconnessi: l'eccentricità dell'orbita lunare, che causa variazioni nella sua velocità orbitale; la posizione mutevole della Luna lungo l'eclittica; l'inclinazione dell'orbita lunare rispetto all'eclittica; e il continuo spostamento del perigeo e dei nodi lunari. Il fattore principale che determina queste deviazioni è la rapida variazione della declinazione della Luna durante il suo mese tropico. Questa complessità aggiunge profondità alla comprensione del moto apparente della Luna, rivelando come sia il risultato di una dinamica interazione di molteplici parametri orbitali.

Quasi sempre la stessa faccia: blocco mareale e librazioni

La Luna ci mostra sempre la stessa faccia o quasi: storia del blocco mareale e librazioni

La Luna è bloccata marealmente con la Terra, il che significa che il suo periodo di rotazione attorno al proprio asse è quasi identico al suo periodo di rivoluzione attorno alla Terra (circa 27,32 giorni, il mese siderale). Questo fa sì che ci mostri sempre la stessa "faccia" o lato vicino. Il blocco mareale, o rotazione sincrona, è il motivo per cui la Luna ci mostra sempre la stessa faccia. Questo non è un caso, ma il risultato di un'interazione gravitazionale prolungata e profonda tra la Terra e la Luna.

L'immagine evidenzia le due facce lunari. A sinistra quella che siamo soliti vedere nel cielo, definita lato "vicino". A destra, la faccia che non viene mai esposta alla Terra, definita lato "lontano".

L'immagine evidenzia le due facce lunari. A sinistra quella che siamo soliti vedere nel cielo, definita lato "vicino". A destra, la faccia che non viene mai esposta alla Terra, definita lato "lontano".

Il meccanismo alla base di questo fenomeno risiede nelle forze mareali. La gravità della Terra non agisce in modo uniforme su tutta la Luna. Essendo la Luna un corpo esteso e non perfettamente sferico, essa possiede una forma ellissoidale con un asse leggermente più lungo rivolto verso la Terra. La forza di gravità terrestre è più intensa sul lato della Luna rivolto verso la Terra e più debole sul lato opposto. Questa differenza di attrazione deforma leggermente la Luna, creando due "rigonfiamenti" mareali: uno sul lato rivolto verso la Terra e uno sul lato opposto, analogamente a quanto accade agli oceani terrestri. La presenza di questa forma non sferica, con una distribuzione di massa non uniforme o un asse più lungo orientato verso la Terra, è fondamentale affinché la gravità terrestre possa esercitare una coppia netta. Se la Luna fosse una sfera perfettamente omogenea e rigida, le forze di marea sarebbero bilanciate e non si genererebbe alcuna coppia in grado di rallentarne la rotazione.

Se la Luna non ruotasse in modo sincrono, questi rigonfiamenti non sarebbero perfettamente allineati con la direzione Terra-Luna. Inizialmente, la Luna ruotava più velocemente. La gravità terrestre esercitava una coppia su questi rigonfiamenti, cercando di riallinearli con la direzione della Terra. Questa coppia agiva come un freno, rallentando gradualmente la rotazione della Luna. L'energia dissipata dal frenamento della rotazione lunare è stata in gran parte convertita in calore a causa degli attriti interni alla Luna. Una piccola, ma significativa, parte del momento angolare rotazionale della Luna è stata trasferita al suo moto orbitale. Questo trasferimento di momento angolare ha avuto un duplice effetto: ha rallentato la rotazione della Luna fino a sincronizzarla con il suo periodo orbitale e, contemporaneamente, ha causato un lento ma continuo allontanamento della Luna dalla Terra.

Il processo di blocco mareale è graduale e richiede milioni di anni per compiersi. Sebbene la tempistica esatta non sia nota con precisione, si ritiene che la Luna abbia raggiunto la rotazione sincrona con la Terra entro i primi cento milioni di anni dalla sua formazione. Altri studi suggeriscono un intervallo di "poche centinaia di milioni di anni". Questo periodo relativamente breve, in termini geologici, indica che il blocco mareale è avvenuto in una fase molto precoce dell'esistenza della Luna.

Il fatto che il blocco mareale sia avvenuto così "presto" suggerisce che le condizioni iniziali del sistema Terra-Luna fossero molto diverse da quelle attuali. All'epoca della sua formazione, la Luna era probabilmente più calda e ruotava molto più velocemente. La Terra, a sua volta, ruotava molto più rapidamente di oggi, con un giorno che durava forse solo 6 ore. Queste condizioni avrebbero generato forze mareali significativamente più intense, accelerando il processo di frenamento e blocco. Questo contrasta con il tempo stimato per il blocco mareale della Terra con il Sole (circa 50 miliardi di anni), evidenziando l'importanza della distanza e delle masse relative nel determinare l'efficacia delle forze mareali. La rapida sincronizzazione della Luna fornisce indizi cruciali sulla dinamica e l'evoluzione precoce del sistema Terra-Luna, supportando modelli di formazione che prevedono una Luna inizialmente molto più vicina e un'interazione mareale più forte.

Una prova di questo blocco mareale antico è la presenza di un cosiddetto "rigonfiamento fossile" sulla Luna. Quando la Luna era ancora calda e la sua crosta non si era completamente solidificata, le intense forze mareali terrestri crearono un rigonfiamento equatoriale più pronunciato di quello attuale. Man mano che la Luna si allontanava dalla Terra e la sua rotazione rallentava, questo rigonfiamento si sarebbe ridotto. Tuttavia, una volta che la Luna si è raffreddata e la sua litosfera si è ispessita e indurita, una parte di questo rigonfiamento è rimasta "fossile" nella sua crosta, agendo come una testimonianza geologica del suo passato dinamico. Studi indicano che la formazione di questo rigonfiamento lunare è stato un processo geologicamente lento, durato diverse centinaia di milioni di anni, e si è completato circa 4 miliardi di anni fa, quando la distanza Terra-Luna era ancora inferiore a circa 32 raggi terrestri. L'analisi delle caratteristiche geologiche di un corpo celeste può quindi fornire dati retrospettivi fondamentali sulla sua storia dinamica e sull'interazione con i corpi vicini, collegando la geologia planetaria all'astrofisica.

Le librazioni

Nonostante il blocco mareale, grazie a un affascinante fenomeno chiamato librazione, possiamo in realtà sbirciare leggermente oltre i bordi di questo lato, come se la Luna "annuisse" o "oscillasse". Le librazioni non sono movimenti fisici intrinseci della Luna nel senso di un'oscillazione del corpo lunare stesso (sebbene esistano anche librazioni fisiche molto piccole), ma sono principalmente oscillazioni apparenti dovute alla nostra mutevole prospettiva dalla Terra.

Librazione in longitudine

L'orbita della Luna attorno alla Terra non è un cerchio perfetto, ma un'ellisse con una leggera eccentricità (circa 0,055). Secondo la Seconda Legge di Keplero, la Luna si muove più velocemente al perigeo e più lentamente all'apogeo. Poiché la Luna ruota sul proprio asse a una velocità quasi costante ma la sua velocità orbitale varia, a volte la sua rotazione è leggermente "in anticipo" o "in ritardo" rispetto alla sua posizione nell'orbita. Questo ci permette di vedere leggermente oltre il suo bordo orientale o occidentale. L'ampiezza di questa librazione può raggiungere circa 7°54′. Questa librazione fu scoperta da Johannes Hevelius nel 1648.

Librazione in latitudine

L'asse di rotazione della Luna non è perfettamente perpendicolare al piano della sua orbita attorno alla Terra; è inclinato di circa 6,7 gradi. Questo è analogo all'inclinazione dell'asse terrestre che causa le stagioni. A causa di questa inclinazione, durante il suo ciclo orbitale, i poli nord e sud della Luna si inclinano alternativamente verso la Terra. Questo ci permette di sbirciare leggermente oltre il polo nord o sud della Luna. L'ampiezza di questa librazione può raggiungere circa 6°50′. La sua scoperta è attribuita a Galileo Galilei nel 1632.

Librazione diurna/parallattica

Mentre la Terra ruota su se stessa, la posizione di un osservatore sulla sua superficie cambia. Un osservatore vedrà la Luna da angolazioni leggermente diverse al sorgere rispetto al tramonto, o semplicemente da diverse località sulla Terra. Questa piccola oscillazione, chiamata librazione diurna o parallattica, è dovuta al cambio di prospettiva dell'osservatore. La superficie lunare coinvolta è di circa 1°, corrispondente alla misura della parallasse lunare.

Rappresentazione delle fasi lunari abbinate alle librazioni. Crediti AstronomiAmo APS

Rappresentazione delle fasi lunari abbinate alle librazioni. Crediti AstronomiAmo APS

L'effetto combinato di queste librazioni (ottiche e diurne) è che, sebbene in un dato istante vediamo solo il 50% della superficie lunare, nel corso di un intero ciclo di librazione possiamo osservare fino al 59% della superficie totale della Luna. Questo significa che un 18% della superficie lunare oscilla tra la porzione visibile e quella nascosta, mentre il 41% è sempre visibile e un altro 41% rimane sempre nascosto.

Per una maggiore chiarezza, la tabella seguente riassume i principali tipi di librazione lunare:

| Tipo di Librazione | Causa Principale | Ampiezza Approssimativa | Scopritore (se noto) |

|---|---|---|---|

| Longitudine | Velocità orbitale non uniforme (orbita ellittica) | ~7°54′ | Johannes Hevelius (1648) |

| Latitudine | Inclinazione dell'asse di rotazione lunare rispetto all'orbita | ~6°50′ | Galileo Galilei (1632) |

| Diurna/Parallattica | Cambiamento della posizione dell'osservatore sulla Terra | ~1° | - |

| Fisica | Oscillazione reale dell'orientazione del corpo lunare | ~100 secondi d'arco | - |

Le fasi lunari

La caratteristica più evidente della Luna sono le sue fasi, un ciclo che la vede passare da una sottile falce a un disco luminoso, un effetto della luce solare che la colpisce da diverse angolazioni.

La Luna non produce luce propria; la "luce lunare" che vediamo è in realtà luce solare riflessa dalla sua superficie. Il Sole illumina sempre metà della Luna, creando un lato diurno e un lato notturno, proprio come sulla Terra. Le fasi lunari che osserviamo sono il risultato della quantità di questa metà illuminata che è visibile dalla nostra prospettiva sulla Terra, man mano che la Luna compie la sua rivoluzione.

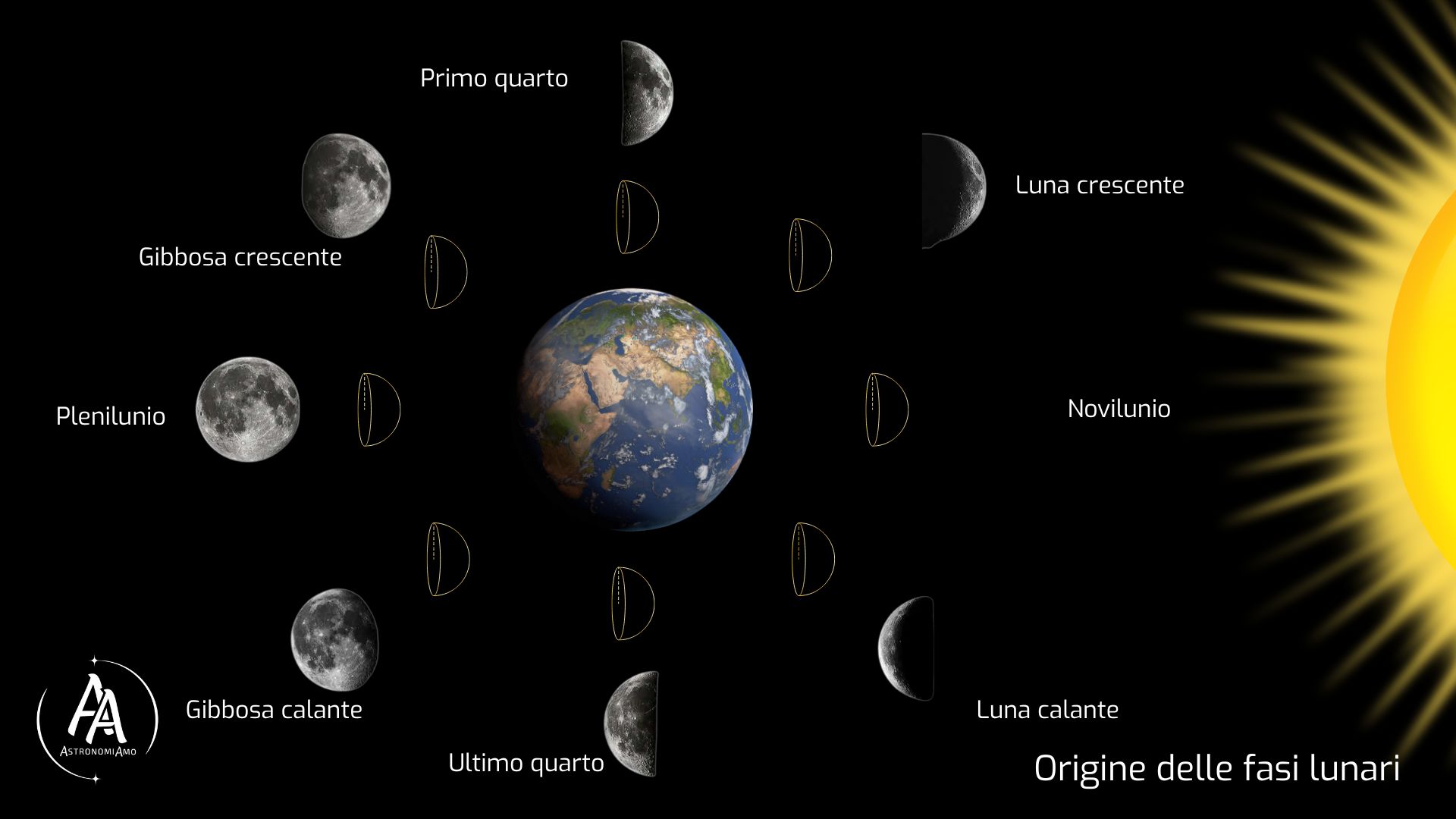

Le fasi lunari principali

Il ciclo lunare è caratterizzato da otto fasi principali, quattro delle quali sono "fondamentali" o cardinali:

-

Novilunio (Luna Nuova): La Luna si trova tra il Sole e la Terra. Il lato illuminato è rivolto verso il Sole e il lato oscuro verso di noi, rendendola invisibile o quasi. Sorge e tramonta all'incirca con il Sole. In questa fase, la Luna non passa solitamente direttamente tra la Terra e il Sole a causa dell'inclinazione dell'orbita lunare.

-

Luna Crescente (Waxing Crescent): Tra Novilunio e Primo Quarto, una sottile falce illuminata cresce ogni giorno.

-

Primo Quarto: La Luna ha completato un quarto della sua orbita. Vediamo esattamente metà del disco lunare illuminato (la metà destra nell'emisfero boreale). La Luna sorge intorno a mezzogiorno e tramonta intorno a mezzanotte.

-

Luna Gibbosa Crescente (Waxing Gibbous): Tra Primo Quarto e Plenilunio, più di metà del disco è illuminata e la porzione visibile continua a crescere.

-

Plenilunio (Luna Piena): La Terra si trova tra il Sole e la Luna. L'intera faccia rivolta verso di noi è illuminata dal Sole, apparendo come un disco completo. Sorge al tramonto del Sole e tramonta all'alba.

-

Luna Gibbosa Calante (Waning Gibbous): Tra Plenilunio e Ultimo Quarto, la porzione illuminata inizia a diminuire.

-

Ultimo Quarto (o Terzo Quarto): La Luna ha percorso tre quarti della sua orbita. Vediamo nuovamente metà del disco illuminato (la metà sinistra nell'emisfero boreale). Sorge intorno a mezzanotte e tramonta intorno a mezzogiorno.

-

Luna Calante (Waning Crescent): Tra Ultimo Quarto e Novilunio, la Luna si riduce a una sottile falce che diminuisce ogni giorno fino a scomparire.

Questa immagine illustra il meccanismo delle fasi lunari. Il Sole, visibile sulla destra, è la sorgente luminosa che illumina costantemente una metà della Luna. Le semisfere interne con bordo giallo rappresentano la porzione della Luna sempre illuminata dal Sole. Le immagini più esterne di ciascuna fase, invece, mostrano l'aspetto della Luna come percepito da un osservatore sulla Terra, illustrando come la percentuale di superficie lunare illuminata e visibile a noi cambi a seconda della posizione relativa di Sole, Terra e Luna.

Questa immagine illustra il meccanismo delle fasi lunari. Il Sole, visibile sulla destra, è la sorgente luminosa che illumina costantemente una metà della Luna. Le semisfere interne con bordo giallo rappresentano la porzione della Luna sempre illuminata dal Sole. Le immagini più esterne di ciascuna fase, invece, mostrano l'aspetto della Luna come percepito da un osservatore sulla Terra, illustrando come la percentuale di superficie lunare illuminata e visibile a noi cambi a seconda della posizione relativa di Sole, Terra e Luna.

Un modo popolare per distinguere tra Luna crescente e calante nell'emisfero boreale è il detto "Gobba a ponente luna crescente, gobba a levante luna calante". Un altro metodo è quello della "Luna bugiarda": quando la sua forma è una "C" di "crescente", in realtà è decrescente mentre quando la sua forma ricorda la "D" di decrescente è, invece, crescente.

Inoltre, la Luna può apparire "in piedi" (quasi ortogonale all'orizzonte) ad alte latitudini o "coricata" (quasi parallela) vicino all'equatore.

Questo periodo è leggermente più lungo del mese siderale: la differenza è dovuta al fatto che, mentre la Luna orbita attorno alla Terra, anche la Terra si muove nella sua orbita attorno al Sole, richiedendo alla Luna un tempo extra per raggiungere la stessa configurazione Sole-Terra-Luna.

Visibilità diurna e luce cinerea

Oltre alle fasi principali, la Luna offre altri fenomeni affascinanti legati all'interazione della luce. La Luna è spesso visibile anche durante il giorno, apparendo come una presenza debole e pallida nel cielo. I momenti migliori per osservare la Luna diurna sono durante le fasi del primo e dell'ultimo quarto, quando la Luna è sufficientemente alta sopra l'orizzonte e si trova a circa 90 gradi dal Sole nel cielo. Questa angolazione permette alla luce solare riflessa di essere abbastanza luminosa da essere percepita contro l'azzurro del cielo diurno. La Luna può essere vista nel cielo diurno in qualsiasi fase, tranne il Novilunio (quando è invisibile perché il suo lato oscuro è rivolto verso di noi e si trova vicino al Sole) e il Plenilunio (quando è sotto l'orizzonte durante il giorno).

Un altro fenomeno suggestivo è la "luce cinerea". A volte, quando la Luna si trova in una delle sue fasi crescenti (specialmente una falce giovane), è possibile scorgere debolmente anche l'area non illuminata del suo lato vicino. Questo effetto si verifica perché la luce del Sole, dopo aver colpito la superficie terrestre, viene riflessa dalla Terra verso la Luna, illuminando il suo lato notturno. Dalla prospettiva della Luna, la Terra in quel momento appare quasi "piena" e molto luminosa, e la luce che riflette (la luce cinerea) è sufficientemente intensa da illuminare debolmente la superficie lunare altrimenti oscura, rendendola visibile anche a noi. Questi fenomeni aggiungono strati di dettaglio osservabile e dimostrano l'intricato gioco di luci all'interno del sistema Terra-Luna, dove la Terra stessa agisce come una significativa fonte di illuminazione per il nostro satellite.

| Fase Lunare | Descrizione e Aspetto | Configurazione Sole-Terra-Luna | Sorgere Approssimativo | Tramonto Approssimativo |

|---|---|---|---|---|

| Novilunio (Luna Nuova) | Invisibile o quasi; lato oscuro verso la Terra. | Luna tra Sole e Terra (congiunzione) | Con il Sole (alba) | Con il Sole (tramonto) |

| Luna Crescente | Sottile falce illuminata che cresce ogni giorno. | Angolo Sole-Luna-Terra < 90° | Poco dopo l'alba | Poco dopo il tramonto |

| Primo Quarto | Metà destra del disco illuminata (emisfero boreale). | Angolo Sole-Luna-Terra = 90° | Mezzogiorno | Mezzanotte |

| Luna Gibbosa Crescente | Più di metà del disco illuminata, cresce verso il pieno. | Angolo 90° < Sole-Luna-Terra < 180° | Pomeriggio | Dopo mezzanotte |

| Plenilunio (Luna Piena) | Intero disco illuminato. | Terra tra Sole e Luna (opposizione) | Tramonto | Alba |

| Luna Gibbosa Calante | Più di metà del disco illuminata, diminuisce verso l'ultimo quarto. | Angolo 180° > Sole-Luna-Terra > 90° | Sera | Mattina inoltrata |

| Ultimo Quarto | Metà sinistra del disco illuminata (emisfero boreale). | Angolo Sole-Luna-Terra = 90° | Mezzanotte | Mezzogiorno |

| Luna Calante | Sottile falce illuminata che diminuisce ogni giorno. | Angolo Sole-Luna-Terra < 90° | Prima dell'alba | Prima di mezzogiorno |

Una Luna che mostra la luce cinerea nella parte che dovrebbe essere in ombra e che invece è illuminata dal "chiaro di Terra". Crediti Stefano Capretti

Una Luna che mostra la luce cinerea nella parte che dovrebbe essere in ombra e che invece è illuminata dal "chiaro di Terra". Crediti Stefano Capretti

Il terminatore: quando conviene osservare la Luna

Quando osserviamo la Luna nel cielo, notiamo che la linea che separa la parte illuminata da quella in ombra non è mai perfettamente netta, ma spesso presenta irregolarità e sfumature. Questa linea dinamica, che delimita il confine tra il giorno e la notte lunari, è chiamata terminatore.

È qui che si concentra la magia dell'osservazione telescopica della Luna, poiché in prossimità del terminatore i raggi del Sole arrivano in modo radente alla superficie, creando ombre lunghe e marcate che esaltano il rilievo e la profondità di crateri, montagne e valli.

Immaginate il Sole che sorge o tramonta sulla Terra: le ombre degli oggetti si allungano e i contorni diventano più definiti. Lo stesso accade sulla Luna. Mentre nelle fasi di primo e ultimo quarto il terminatore è ben visibile, nelle fasi crescenti e calanti si sposta lentamente sulla superficie, rivelando progressivamente nuovi dettagli. Osservare la Luna lungo il terminatore significa esplorare un paesaggio tridimensionale, dove ogni imperfezione geologica proietta un'ombra rivelatrice, rendendo visibili particolari altrimenti sfuggenti.

Paradossalmente, la Luna Piena, pur essendo la fase più appariscente a occhio nudo e spesso la più celebrata, è la peggiore da osservare con un telescopio o un binocolo. Durante il plenilunio, i raggi del Sole colpiscono la superficie lunare quasi perpendicolarmente. Questo significa che le ombre sono quasi inesistenti, o molto corte, e la superficie appare "piatta", priva di contrasto e profondità. La Luna Piena è anche estremamente luminosa, tanto da abbagliare l'occhio attraverso un ingrandimento, rendendo difficile distinguere i dettagli. A occhio nudo, invece, la sua luminosità e la sua forma perfettamente circolare la rendono uno spettacolo magnifico, dominando il cielo notturno e suscitando un senso di meraviglia.

La Luna "rossa", senza eclisse

Infine, un fenomeno affascinante legato alla luce è il colore rossastro che la Luna assume quando sorge o tramonta all'orizzonte. Questo effetto è dovuto allo stesso principio che fa apparire il Sole rosso all'alba e al tramonto: la diffusione di Rayleigh nell'atmosfera terrestre. Quando la luce lunare (che è luce solare riflessa) attraversa uno strato più spesso di atmosfera, come accade quando la Luna è bassa sull'orizzonte, le componenti a lunghezza d'onda più corte (blu e viola) vengono disperse maggiormente dalle molecole e dalle particelle presenti nell'aria. Le lunghezze d'onda più lunghe (rosso e arancione), invece, riescono a penetrare l'atmosfera più facilmente, raggiungendo i nostri occhi e conferendo alla Luna quella caratteristica tonalità calda e suggestiva.

Una bellissima Luna rossa in tramonto su Sanremo. La dimensione che la fa sembrare "Super" è dovuta al confronto con le strutture terrestri vicinissime prospetticamente. Il colore rosso è legato alla diffusione di Rayleigh. Crediti Elisa Cavalli.

Una bellissima Luna rossa in tramonto su Sanremo. La dimensione che la fa sembrare "Super" è dovuta al confronto con le strutture terrestri vicinissime prospetticamente. Il colore rosso è legato alla diffusione di Rayleigh. Crediti Elisa Cavalli.

L'altezza della Luna nel cielo

La Luna non segue sempre lo stesso percorso del Sole. La sua orbita è inclinata rispetto a quella terrestre, creando un percorso specifico tra le costellazioni.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il piano dell'orbita della Luna attorno alla Terra non coincide con il piano dell'orbita della Terra attorno al Sole (eclittica).

Nodi lunari

A causa di questa inclinazione, l'orbita lunare interseca l'eclittica in due punti opposti, chiamati nodi lunari. Il punto in cui la Luna attraversa l'eclittica muovendosi verso nord è chiamato nodo ascendente, mentre il punto in cui la attraversa muovendosi verso sud è il nodo discendente.

L'inclinazione dell'orbita lunare e la precessione dei nodi lunari sono i fattori principali che determinano la complessa oscillazione della declinazione della Luna. Questo si traduce in significative variazioni nell'altezza massima che la Luna raggiunge nel cielo notturno.

Questo significa che, a seconda della posizione dei nodi, la Luna può apparire molto più alta o molto più bassa nel cielo rispetto al Sole, con cicli che non sono direttamente legati alle stagioni terrestri nello stesso modo.

Questi parametri orbitali non sono statici, ma sono soggetti a movimenti di precessione a lungo termine, principalmente a causa dell'effetto perturbatore della gravità del Sole. Il piano dell'orbita lunare non rimane fisso nello spazio, e la linea dei nodi ruota lentamente in senso retrogrado (orario, se vista da nord) lungo l'eclittica. Un giro completo di questa rotazione nodale richiede circa 18,6 anni (precisamente 6793 giorni, o 18,5996 anni). Questo periodo è fondamentale in astronomia ed è noto come ciclo di Saros, essenziale per la previsione delle eclissi.

Parallelamente, anche la linea degli apsidi – la linea che congiunge il perigeo e l'apogeo dell'orbita lunare – ruota. A differenza dei nodi, il moto degli apsidi è progressivo (antiorario, se visto da nord) e completa un ciclo in circa 8,85 anni. La teoria della gravitazione universale di Newton fu cruciale per dimostrare come queste disuguaglianze periodiche e il moto del perigeo e dei nodi fossero dovuti all'attrazione del Sole.

Le interazioni tra Luna e Terra

Luna e Terra si influenza a vicenda sotto tanti punti di vista: dalle maree alle velocità di rotazione e allontanamento

La Luna non è solo un oggetto da ammirare nel cielo; è una compagna dinamica che influenza profondamente il nostro pianeta attraverso complesse interazioni gravitazionali, modellando non solo fenomeni fisici ma anche ispirando la cultura umana.

Le maree terrestri

La forza gravitazionale della Luna è la causa principale delle maree sulla Terra. La Luna esercita un'attrazione gravitazionale che è più forte sul lato della Terra a essa più vicino e più debole sul lato opposto. Questa differenza di forza crea due "rigonfiamenti" d'acqua sugli oceani: uno sul lato della Terra rivolto verso la Luna (dove la gravità lunare "tira" l'acqua) e uno sul lato opposto (dove l'inerzia dell'acqua "resiste" alla gravità lunare, creando un rigonfiamento lontano dalla Luna).

Poiché la Terra ruota molto più velocemente di quanto la Luna orbita, questi rigonfiamenti vengono trascinati leggermente in avanti rispetto alla linea che congiunge Terra e Luna. Questo porta la maggior parte delle aree costiere a sperimentare due alte maree e due basse maree ogni giorno lunare, che dura circa 24 ore e 50 minuti.

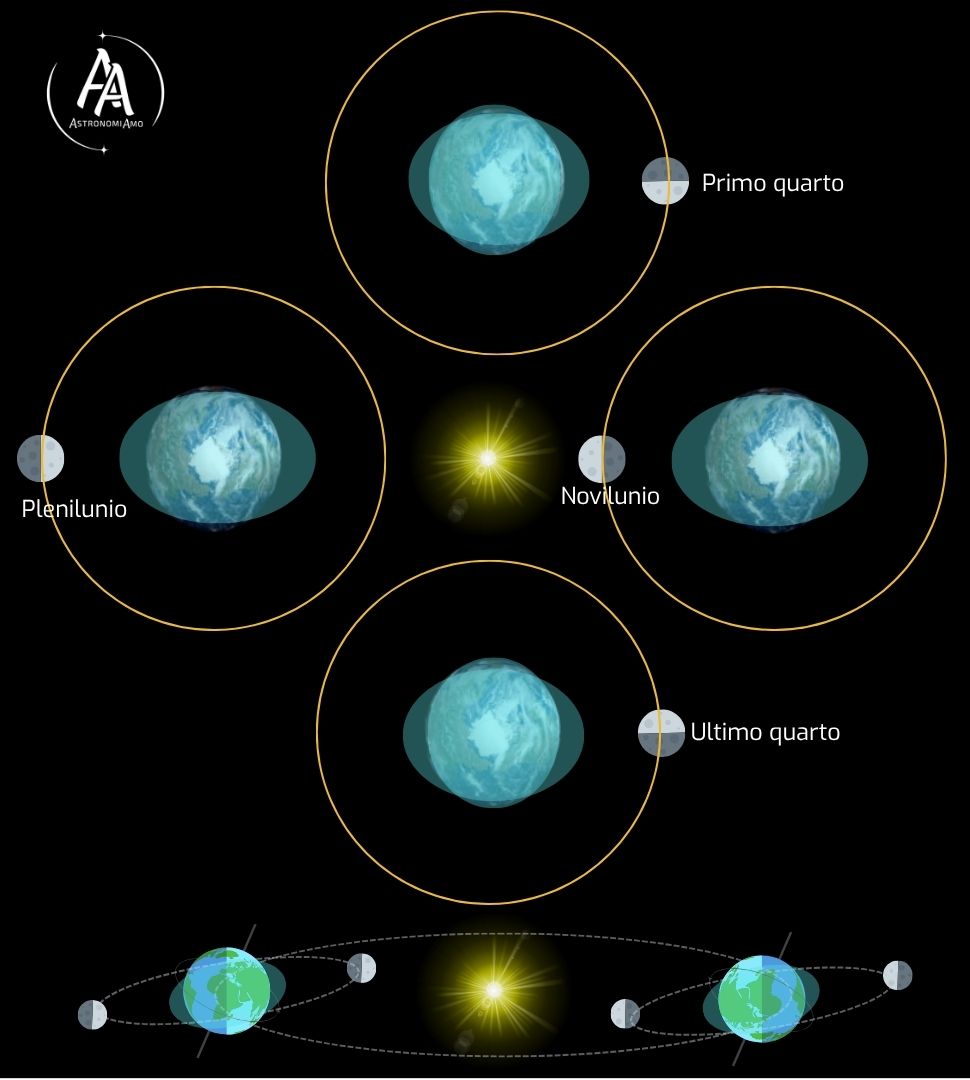

Anche il Sole esercita una forza mareale sulla Terra, sebbene sia circa la metà di quella della Luna, a causa della sua maggiore distanza. Quando il Sole, la Luna e la Terra sono allineati (durante il Novilunio e il Plenilunio), le forze mareali del Sole e della Luna si sommano, producendo maree "vive" (o di sizigia), caratterizzate da alte maree extra-alte e basse maree extra-basse. Una settimana dopo, quando il Sole e la Luna sono ad angolo retto rispetto alla Terra (durante il Primo e l'Ultimo Quarto), le loro forze si annullano parzialmente, dando origine a maree "morte" (o di quadratura), con un'escursione tra alta e bassa marea più moderata.

Questa immagine illustra l'interazione gravitazionale tra Sole, Luna e Terra che genera il fenomeno delle maree. Il Sole è rappresentato al centro. Le quattro sezioni superiori mostrano la deformazione degli oceani terrestri (il "rigonfiamento" blu) in corrispondenza delle principali fasi lunari (Novilunio, Primo Quarto, Plenilunio, Ultimo Quarto), evidenziando come le forze combinate o contrastanti di Sole e Luna influenzino l'ampiezza delle maree. La sezione inferiore, invece, illustra come l'inclinazione dell'orbita lunare rispetto all'equatore terrestre determini la latitudine a cui il rigonfiamento mareale è più pronunciato. Crediti AstronomiAmo APS

Questa immagine illustra l'interazione gravitazionale tra Sole, Luna e Terra che genera il fenomeno delle maree. Il Sole è rappresentato al centro. Le quattro sezioni superiori mostrano la deformazione degli oceani terrestri (il "rigonfiamento" blu) in corrispondenza delle principali fasi lunari (Novilunio, Primo Quarto, Plenilunio, Ultimo Quarto), evidenziando come le forze combinate o contrastanti di Sole e Luna influenzino l'ampiezza delle maree. La sezione inferiore, invece, illustra come l'inclinazione dell'orbita lunare rispetto all'equatore terrestre determini la latitudine a cui il rigonfiamento mareale è più pronunciato. Crediti AstronomiAmo APS

Le maree lunari

Non solo la Luna influenza la Terra, ma anche la Terra esercita una potente forza mareale sulla Luna. Questa interazione gravitazionale reciproca ha avuto un ruolo fondamentale nell'evoluzione del sistema Terra-Luna. La Terra, essendo molto più massiccia della Luna, ha generato rigonfiamenti mareali sulla Luna stessa. L'attrito interno causato da queste maree ha rallentato la rotazione della Luna fino a quando il suo periodo di rotazione è diventato quasi uguale al suo periodo orbitale attorno alla Terra. Questo fenomeno è noto come blocco mareale o rotazione sincrona, ed è il motivo per cui la Luna ci mostra sempre la stessa faccia. E' stato misurato anche un rigonfiamento di appena cinque centimetri sul lato lunare rivolto verso la Terra, il corrispondente lunare del sollevamento delle masse d'acqua sulla Terra.

Il rallentamento della rotazione terrestre e l'allontanamento della Luna

La Luna esercita una forza gravitazionale sulla Terra, creando due "rigonfiamenti" di marea sugli oceani: uno sul lato rivolto verso la Luna e uno sul lato opposto. Poiché la Terra ruota molto più velocemente di quanto la Luna orbita, questi rigonfiamenti vengono trascinati leggermente in avanti rispetto alla linea che congiunge Terra e Luna. Questa "gobba" d'acqua avanzata esercita una forza di attrito (frenamento mareale) che rallenta progressivamente la rotazione della Terra. In pratica, l'energia e il momento angolare vengono trasferiti dalla rotazione terrestre al moto orbitale della Luna, facendola allontanare lentamente dalla Terra. La maggior parte dell'energia persa dalla Terra è convertita in calore per attrito negli oceani, mentre solo una piccola parte viene trasferita all'orbita lunare.

Storicamente, il frenamento mareale ha rallentato la rotazione terrestre di circa 1,7-2 millisecondi ogni 100 anni. Ad esempio, analizzando antichi registri di eclissi cinesi, gli scienziati hanno calcolato che un giorno nel 1200 a.C. era più corto di 0,047 secondi rispetto a oggi. Questo rallentamento è un processo continuo e di lungo periodo. Tuttavia, la durata del giorno non è governata da un singolo processo semplice; è il risultato di una complessa e dinamica interazione di molteplici forze. Mentre il frenamento mareale esercita un effetto di rallentamento a lungo termine, altri fattori possono causare fluttuazioni o addirittura accelerazioni nel breve periodo. Ad esempio, il 19 luglio 2020, la Terra ha registrato il giorno più corto mai misurato da quando esistono registrazioni precise, completando la sua rotazione 1,4602 millisecondi più velocemente rispetto ai classici 86.400 secondi. Questo è dovuto ad altre forze, come la fusione delle calotte polari e il conseguente rimbalzo delle masse continentali dopo il ritiro dei ghiacci dell'ultima era glaciale. La drastica fusione dei ghiacci polari, in particolare, sta ridistribuendo la massa del nostro pianeta dai poli all'equatore. Questo spostamento di massa, analogamente a un pattinatore che estende le braccia mentre gira, tende a rallentare la rotazione terrestre. Tuttavia, questo rallentamento indotto dallo scioglimento dei ghiacci sta attualmente mascherando un'accelerazione nella rotazione della parte esterna del nucleo terrestre. Questa intricata combinazione di forze significa che, sebbene ci sia una tendenza generale di rallentamento a lungo termine, le fluttuazioni a breve termine possono portare a giorni più corti. Questa complessità ha implicazioni concrete per la misurazione del tempo a livello globale, potendo rendere necessario, per la prima volta, la sottrazione di un "secondo intercalare" entro la fine del decennio per mantenere il tempo atomico sincronizzato con il tempo astronomico.

Contemporaneamente al rallentamento della rotazione terrestre, quindi, la Luna si sta lentamente allontanando da noi. Il tasso attuale di allontanamento è di circa 4 centimetri all'anno. Questo processo è una diretta conseguenza della conservazione del momento angolare nel sistema Terra-Luna: il momento angolare perso dalla Terra a causa del rallentamento della sua rotazione viene trasferito all'orbita della Luna, spingendola gradualmente più lontano. Studi recenti suggeriscono che il tasso di allontanamento non è stato costante nel tempo, ma è stato più lento nelle prime fasi di formazione del sistema Terra-Luna, circa quattro miliardi di anni fa.

L'Influenza sui raccolti: Scienza e Tradizione

L'idea che le fasi lunari possano influenzare la crescita delle piante e i raccolti, nota come "giardinaggio lunare" o "piantagione lunare", è una credenza antica e diffusa in molte culture, tra cui quelle egiziane, cinesi e dei nativi nordamericani. I sostenitori di questa pratica ritengono che le diverse fasi lunari e gli allineamenti astrologici influenzino vari aspetti della crescita delle piante, come la germinazione, lo sviluppo delle radici, la crescita delle foglie e la fioritura o la fruttificazione. Si crede anche che le piante assorbano più acqua e nutrienti durante la Luna Piena. Ad esempio, si suggerisce di piantare colture da radice (carote, barbabietole) durante la Luna calante per favorire lo sviluppo delle radici, e colture da foglia (lattuga, spinaci) durante il Primo Quarto per incoraggiare una crescita lussureggiante.

Tuttavia, la ricerca scientifica su questo argomento è limitata e i risultati sono spesso inconcludenti o contraddittori. Non esiste un consenso scientifico ampiamente accettato che le fasi lunari abbiano un impatto significativo sulla crescita delle piante. Nonostante la luce lunare sia di intensità molto bassa, ben al di sotto della radiazione fotosinteticamente attiva, alcuni studi recenti hanno iniziato a esplorare possibili correlazioni. Ad esempio, è stato dimostrato che l'esposizione ritmica alla luce lunare può influenzare la riorganizzazione del genoma, i profili di proteine e metaboliti e la crescita delle piante, come osservato in piantine di senape. Altri studi hanno correlato il ciclo lunare con la germinazione dei semi, la crescita vegetativa e la fioritura, suggerendo che i semi di alcune colture seminati due giorni prima della Luna Piena mostravano una migliore germinazione e crescita post-germinazione. Nonostante queste osservazioni, fattori ambientali come la qualità del suolo, l'irrigazione e la cura delle piante hanno un impatto scientificamente più affidabile e sostanziale sul comportamento delle piante rispetto alle fasi lunari.

La Luna nell'Arte e nella cultura umanistica

Oltre alle sue influenze fisiche, la Luna ha da sempre esercitato un profondo impatto sull'immaginazione umana, diventando una musa ricorrente nell'arte, nella letteratura, nella musica e nella filosofia.

Fin dall'antichità, concetti come la "musica universalis" o "armonia delle sfere" postulavano che i movimenti dei corpi celesti, inclusi il Sole, la Luna e i pianeti, producessero una forma di musica inudibile ma percepibile dall'anima, un'idea centrale nel Pitagorismo e ripresa da Johannes Kepler. Platone stesso descriveva astronomia e musica come studi "gemelli" della percezione sensoriale, entrambi richiedenti conoscenza delle proporzioni numeriche.

Nel Medioevo, la Luna era spesso percepita come un "cielo" a sé stante, come nel caso della Divina Commedia di Dante, dove Dante e Beatrice visitano il "cielo della luna" e le anime che vi risiedono. La sua vicinanza e la sua prevedibilità la rendevano un oggetto di studio essenziale per ragioni religiose, mediche e alchemiche, rendendola quasi familiare, non spaventosa.

Il XVII secolo segnò un momento di trasformazione nella percezione della Luna con la pubblicazione del Sidereus Nuncius di Galileo Galilei nel 1610. Attraverso il suo telescopio, la Luna fu rivelata non più come un corpo celeste liscio e perfetto, ma come un orbe con imperfezioni "terrestri", rivoluzionando la comprensione del cosmo.

Nell'era moderna, la Luna è diventata sempre più familiare e metaforica, apparendo in ogni forma di cultura popolare: dalla pittura al teatro, dalla musica alla letteratura e, in particolare, nella pubblicità. A volte è il fulcro, a volte una metafora, a volte semplicemente un elemento scenografico. La sua presenza costante nel nostro cielo continua a ispirare artisti, poeti e pensatori, testimoniando il suo ruolo non solo come corpo celeste, ma come parte integrante del patrimonio culturale e immaginativo dell'umanità.

Demistificare i miti lunari: Scienza contro sensazionalismo

La Luna, per la sua vicinanza e visibilità, è stata spesso oggetto di interpretazioni errate e di sensazionalismo mediatico. È fondamentale distinguere i reali fenomeni astronomici dalle narrazioni che creano aspettative illusorie.

La "Superluna": un fenomeno sottile, non uno spettacolo esagerato

Il termine "Superluna" è diventato estremamente popolare, ma la sua presentazione mediatica è spesso fuorviante, creando l'aspettativa di uno spettacolo celeste grandioso che la realtà astronomica non supporta.

Una "Superluna" si verifica quando la Luna piena coincide con il perigeo della sua orbita ellittica attorno alla Terra. L'orbita lunare non è un cerchio perfetto, e la distanza Terra-Luna varia tra circa 360.000 e 408.000 chilometri circa. Quando la Luna è al perigeo durante la fase di Luna piena, appare effettivamente leggermente più grande e quindi luminosa. Specificamente, può apparire circa il 14% più grande e il 30% più luminosa rispetto a una Luna piena che si verifica all'apogeo (quindi non rispetto al mese prima, ma al momento di perigeo, più lontano da ricordare)

Nonostante queste percentuali, la differenza di dimensione e luminosità non è tale da far differenza all'occhio nudo. La percezione di una Luna "enorme" quando è bassa sull'orizzonte è dovuta principalmente all'illusione lunare, un fenomeno ottico e psicologico ben noto. Quando la Luna è vicina all'orizzonte, la si confronta inconsciamente con oggetti terrestri come alberi ed edifici, il che la fa apparire più grande di quanto non sia in realtà. Quando è alta nel cielo, mancano punti di riferimento per il confronto, facendola sembrare più piccola. Questo, però, accade sempre e non quando ci parlano di "Superluna". Questo dimostra che la nostra percezione del cielo è profondamente influenzata dal contesto terrestre e dai meccanismi del nostro cervello, piuttosto che dalla sola realtà fisica. La comprensione dei fenomeni astronomici richiede non solo la conoscenza dei principi fisici, ma anche la consapevolezza dei limiti e delle peculiarità della percezione umana, che possono facilmente generare "bufale" visive.

Il termine "Superluna" è stato coniato nel 1979 dall'astrologo Richard Nolle, non da un astronomo. Questo neologismo, pur avendo contribuito a generare interesse per l'astronomia, ha anche alimentato un sensazionalismo eccessivo attorno a un fenomeno che, dal punto di vista visivo, è piuttosto sottile. La sua presentazione mediatica spesso esagera l'impatto visivo, portando a delusioni per chi si aspetta uno spettacolo straordinario. L'adozione diffusa di questo termine e la sua successiva amplificazione mediatica dimostrano come fenomeni astronomici altrimenti sottili possano essere "brandizzati" e sensazionalizzati per catturare l'attenzione del pubblico. La discrepanza tra la modesta differenza visiva reale e la percezione diffusa di un evento "enorme" rivela una strategia comunicativa che privilegia lo "spettacolo" sulla precisione scientifica. Questo fenomeno evidenzia la necessità di una maggiore consapevolezza critica da parte del pubblico e di una comunicazione scientifica più responsabile per evitare la creazione di aspettative irrealistiche e la banalizzazione di concetti astronomici.

La tabella seguente riassume le caratteristiche della "Superluna" in confronto ad altre fasi lunari:

| Caratteristica | Luna Piena Media | "Microluna" (Apogeo) | "Superluna" (Perigeo) |

|---|---|---|---|

| Distanza dalla Terra | ~384.000 km | ~400.000 km | ~360.000 km |

| Diametro Apparente | Riferimento | 14% più piccola | 14% più grande |

| Luminosità | Riferimento | Più fioca | 30% più luminosa |

| Visibilità a Occhio Nudo | Normale | Nessuna differenza percepibile | Differenza spesso indetettabile |

| Illusione Lunare | Presente all'orizzonte | Presente all'orizzonte | Accentua percezione di grandezza all'orizzonte |

Le "Lune numerate": tradizione e natura, non eventi astronomici unici

Oltre alla "Superluna", i media e la cultura popolare hanno adottato e talvolta distorto i nomi tradizionali attribuiti alle Lune piene, presentandoli come eventi astronomici straordinari.

Molti dei nomi comuni delle Lune piene (come Luna delle Fragole, Luna del Raccolto, Luna della Neve, Luna dei Fiori, ecc.) hanno radici antiche, risalenti principalmente alle tradizioni dei Nativi Americani del Nord e dell'Est degli Stati Uniti, ma anche a quelle europee. Queste tribù usavano il ciclo lunare come un importante metodo di misurazione del tempo e assegnavano nomi distintivi a ciascuna Luna piena per tenere traccia delle stagioni e delle attività agricole. Ad esempio, la "Luna delle Fragole" indicava il periodo di raccolta delle fragole selvatiche nell'emisfero settentrionale. Non si tratta quindi di fenomeni astronomici unici o di "spettacoli" che si verificano solo una volta all'anno, ma semplicemente della Luna piena che si verifica in un determinato mese, a cui è stato associato un nome culturale. La prevalenza di questi nomi tradizionali rivela il ruolo fondamentale che la Luna ha giocato nelle società pre-moderne come "calendario naturale". Prima dell'avvento di orologi e calendari standardizzati, le fasi lunari erano punti di riferimento cruciali per la pianificazione delle attività agricole, la caccia e la celebrazione di eventi stagionali. Questo mostra come l'astronomia fosse intrinsecamente legata alla sopravvivenza e alla cultura umana.

Mentre la maggior parte dei nomi delle Lune piene non ha una base astronomica intrinseca che le renda "speciali" rispetto ad altre Lune piene, la Luna del Raccolto (Harvest Moon) rappresenta una notevole eccezione. Questa è la Luna piena più vicina all'equinozio d'autunno (intorno al 23 settembre nell'emisfero boreale ). La sua peculiarità non risiede nel suo aspetto, ma nel suo comportamento di sorgere. Normalmente, la Luna sorge circa 50 minuti più tardi ogni giorno. Tuttavia, vicino all'equinozio d'autunno, l'angolo dell'orbita lunare rispetto all'orizzonte terrestre è minimo. Ciò fa sì che la Luna piena sorga con un ritardo molto ridotto (solo circa 30 minuti) per diverse notti consecutive, apparendo quindi quasi alla stessa ora del tramonto. Questo prolungava la luce lunare dopo il tramonto, fornendo un aiuto prezioso ai contadini che lavoravano fino a tardi per raccogliere i raccolti, da cui il nome. Un effetto simile si osserva nell'emisfero australe intorno al 21 marzo.

Il termine "Luna Blu" (Blue Moon) è un altro esempio di come la terminologia popolare possa generare confusione. Esistono diverse definizioni, nessuna delle quali ha un significato astronomico profondo:

-

La definizione più comune, ma errata, si riferisce alla seconda Luna piena che si verifica in un singolo mese di calendario. Questa definizione è il risultato di una errata interpretazione di un articolo del Maine Farmers' Almanac del 1937 da parte dell'astronomo amatoriale James Hugh Pruett nel 1946. È considerata "folklore americano moderno" e non deriva da antiche tradizioni.

-

La definizione "tradizionale", originale dell'Almanacco, si riferisce alla terza Luna piena in una stagione astronomica che ne contiene quattro (normalmente una stagione ne ha tre). Anche questa è una convenzione di calendario, non un fenomeno astronomico intrinseco.

-

Molto raramente, la Luna può apparire di un colore bluastro a causa di particolari condizioni atmosferiche. Ciò accade quando grandi eruzioni vulcaniche o incendi boschivi rilasciano nell'atmosfera particelle di dimensioni specifiche (circa 0,7 micrometri di diametro) che disperdono preferenzialmente la luce rossa e gialla, permettendo alla luce blu di raggiungere l'osservatore. Questo fenomeno è imprevedibile e non legato al ciclo delle fasi lunari, ed è l'origine del modo di dire "once in a blue moon" (una volta ogni morte di papa).

Il caso della "Luna Blu" è esemplare di come una semplice errata interpretazione possa generare un "folklore moderno" che si diffonde ampiamente e viene accettato come "verità" senza una base scientifica o storica autentica. La persistenza di questa definizione, nonostante le sue origini documentate, dimostra la potenza della narrazione popolare e la difficoltà di correggere le misconoscenze una volta che si radicano. La diffusione delle informazioni nell'era digitale rende ancora più facile la creazione e la perpetuazione di miti astronomici basati su interpretazioni errate o sensazionalistiche, sottolineando la responsabilità dei comunicatori scientifici nel fornire chiarezza e precisione.

La "Luna a Barchetta"

La "Luna a barchetta" (o "Luna sorridente", "Wet Moon" o "Cheshire Moon" in inglese) è un altro fenomeno visivo che viene spesso erroneamente presentato come raro o eccezionale.

Questo fenomeno si riferisce all'aspetto della Luna crescente (o calante) in cui le sue "corna" puntano verso l'alto, lontano dall'orizzonte, dando l'impressione di una ciotola o di un sorriso. Questo aspetto non è dovuto a una particolare anomalia lunare, ma è una diretta conseguenza di diversi fattori celesti e della prospettiva dell'osservatore. L'orbita della Luna è inclinata di circa 5,14° rispetto all'eclittica. Poiché la Luna crescente appare sempre vicino al Sole nel cielo, la sua orientazione rispetto all'orizzonte è influenzata dall'angolo che l'eclittica forma con l'orizzonte.

La latitudine dell'osservatore è il fattore più determinante per la visibilità della "Luna a barchetta". Nelle regioni tropicali, il Sole e la Luna sorgono e tramontano quasi verticalmente rispetto all'orizzonte. Di conseguenza, la Luna crescente apparirà frequentemente "a barchetta" o "a sorriso", con le corna rivolte verso l'alto. Al contrario, nelle regioni polari, dove il Sole e la Luna sorgono e tramontano con un angolo più obliquo, questo fenomeno è raro o assente. Questo dimostra che la percezione di un fenomeno astronomico come "raro" è spesso soggettiva e dipende fortemente dalla posizione geografica dell'osservatore. Ciò che è un evento di routine per chi vive all'equatore può essere considerato un'occasione speciale e degna di nota per chi si trova a latitudini più elevate, come l'Italia. La comunicazione scientifica deve tenere conto della prospettiva dell'osservatore per evitare di creare false aspettative o di perpetuare miti sulla "rarità" di eventi che sono, in realtà, regolarmente prevedibili in contesti diversi. Invece, molto spesso e sempre più spesso, vengono presi articoli che escono - ad esempio - negli USA e tradotti di sana pianta per l'Italia, dove invece il "fenomeno" non esiste.

La latitudine dell'osservatore è il fattore più determinante per la visibilità della "Luna a barchetta". Nelle regioni tropicali, il Sole e la Luna sorgono e tramontano quasi verticalmente rispetto all'orizzonte. Di conseguenza, la Luna crescente apparirà frequentemente "a barchetta" o "a sorriso", con le corna rivolte verso l'alto. Al contrario, nelle regioni polari, dove il Sole e la Luna sorgono e tramontano con un angolo più obliquo, questo fenomeno è raro o assente. Questo dimostra che la percezione di un fenomeno astronomico come "raro" è spesso soggettiva e dipende fortemente dalla posizione geografica dell'osservatore. Ciò che è un evento di routine per chi vive all'equatore può essere considerato un'occasione speciale e degna di nota per chi si trova a latitudini più elevate, come l'Italia. La comunicazione scientifica deve tenere conto della prospettiva dell'osservatore per evitare di creare false aspettative o di perpetuare miti sulla "rarità" di eventi che sono, in realtà, regolarmente prevedibili in contesti diversi. Invece, molto spesso e sempre più spesso, vengono presi articoli che escono - ad esempio - negli USA e tradotti di sana pianta per l'Italia, dove invece il "fenomeno" non esiste.

Inoltre, l'eclittica forma l'angolo più ripido con l'orizzonte intorno agli equinozi (marzo e settembre). Poiché la Luna crescente si trova sempre vicino al Sole, in questi periodi, quando la Luna è bassa sull'orizzonte, la sua falce tenderà ad apparire "sdraiata" o "a barchetta". Questo spiega perché il fenomeno è spesso notato e descritto come "raro" nell'emisfero boreale intorno a marzo , sebbene sia una ricorrenza annuale e prevedibile. La "Luna a barchetta" è un'ottima illustrazione di come l'inclinazione dell'orbita lunare rispetto all'eclittica e l'inclinazione dell'eclittica stessa rispetto all'orizzonte (che varia con la latitudine e la stagione) si combinino per produrre un effetto visivo specifico. Non è solo l'inclinazione lunare, ma il suo rapporto dinamico con il piano di osservazione terrestre che determina l'aspetto della falce. Fenomeni apparentemente semplici come l'orientazione di una falce di Luna sono in realtà il risultato di complesse interazioni geometriche e dinamiche tra più corpi celesti e la posizione dell'osservatore, sottolineando la ricchezza di informazioni contenute anche nelle osservazioni più comuni. Contrariamente a quanto spesso si crede o si pubblicizza, la "Luna a barchetta" non è un evento raro. È una manifestazione regolare della meccanica celeste vista da specifiche latitudini e in determinati periodi dell'anno. La sua "rarità" è puramente una questione di prospettiva geografica dell'osservatore.

Apprezzare la Luna con Consapevolezza Scientifica

La Luna, il nostro satellite eterno, continua a essere una fonte inesauribile di meraviglia e studio. Demistificare le narrazioni popolari non significa sminuire la bellezza del cielo notturno, ma piuttosto arricchire l'esperienza con una conoscenza più accurata e consapevole. Fenomeni come la "Superluna", le "Lune numerate" e la "Luna a barchetta" sono stati spesso presentati in modo sensazionalistico, distorcendo la realtà astronomica. La scienza offre gli strumenti per distinguere il vero dal sensazionalistico, permettendo di guardare la Luna non solo con stupore, ma anche con una profonda comprensione dei complessi meccanismi che la governano.

Post più popolari

K2-18b: Tra speranza e scetticismo

22/04/2025

Stella polare: cosa è e come trovarla

08/11/2024

Tags

Acqua Astrobiologia Atmosfere planetarie Aurora polare BIblioteche Buchi neri Comete Congiunzioni Corpi celesti Corso Cosmologia Difesa planetaria Eclisse Elettromagnetismo Esopianeti Eventi dal vivo Fenomeni transitori Gravità Infrarosso Inquinamento La Luna Marte Meteorologia spaziale Microonde Missioni Spaziali Moto Occultazioni Opposizioni Osservazione Pianeta Nove Pianeti Quantistica Radiazione Cosmica di Fondo Radiazione Radioastronomia Raggi X Saturno Sistema Solare Sole Stelle e ciclo stellare Storia astronomica Ultravioletto VenereCategorie

Potrebbe interessarti...

29 agosto 2025 - Guida tascabile al Sistema Solare a Parco Brin

L'Associazione AstronomiAmo AP ...

Leggi di più23/08/2025

5 luglio: La Terra e la Luna a Parco Bonelli

Un'occasione unica per scoprir ...

Leggi di più29/06/2025

27 luglio - First Moon: la conquista della Luna a Parco Tevere Magliana

First Moon: Un viaggio epico d ...

Leggi di più13/07/2025

Congiunzione multipla la sera di sabato 1 febbraio 2025

Sul versante Ovest, una falce ...

Leggi di più26/01/2025

07/09/2025 - Eclissi totale di Luna in una serata tra scienza e arte a Parco Bonelli

Una occasione unica per vivere ...

Leggi di più23/08/2025

4 gennaio 2025: la Luna occulta Saturno

Nella serata del 4 gennaio 202 ...

Leggi di più04/01/2025

Chi Siamo

Chi Siamo Terra in Vista 2024

Terra in Vista 2024 Relatori

Relatori Argomenti

Argomenti WebTV

WebTV Sole

Sole Luna

Luna Strutture lunari

Strutture lunari Mercurio

Mercurio Venere

Venere Marte

Marte Giove

Giove Satelliti di Giove

Satelliti di Giove Saturno

Saturno Urano

Urano Nettuno

Nettuno Asteroidi

Asteroidi Comete

Comete Bolidi

Bolidi Sciami meteorici

Sciami meteorici ISS

ISS Altri satelliti

Altri satelliti Lanci

Lanci Costellazioni

Costellazioni Stelle

Stelle Profondo cielo

Profondo cielo Esopianeti

Esopianeti Cielo del mese

Cielo del mese Eclissi di Sole

Eclissi di Sole Eclissi di Luna

Eclissi di Luna