La nascita rivoluzionaria dell'Eliocentrismo

- Semi antichi delle idee eliocentriche prima di Copernico

- L'intuizione di Copernico: il Sole al centro del Cosmo

- La pubblicazione del "De revolutionibus"

- I vantaggi esplicativi dell'Eliocentrismo

- Le obiezioni alla Rivoluzione Copernicana

- Le osservazioni di Galileo a sostegno di Copernico

- Tycho Brahe: un ponte verso nuove leggi celesti

- L'affermazione dell'Eliocentrismo

Semi antichi delle idee eliocentriche prima di Copernico

Già nell'antichità greca, il Sole aveva timidamente fatto capolino al centro di alcune visioni cosmologiche

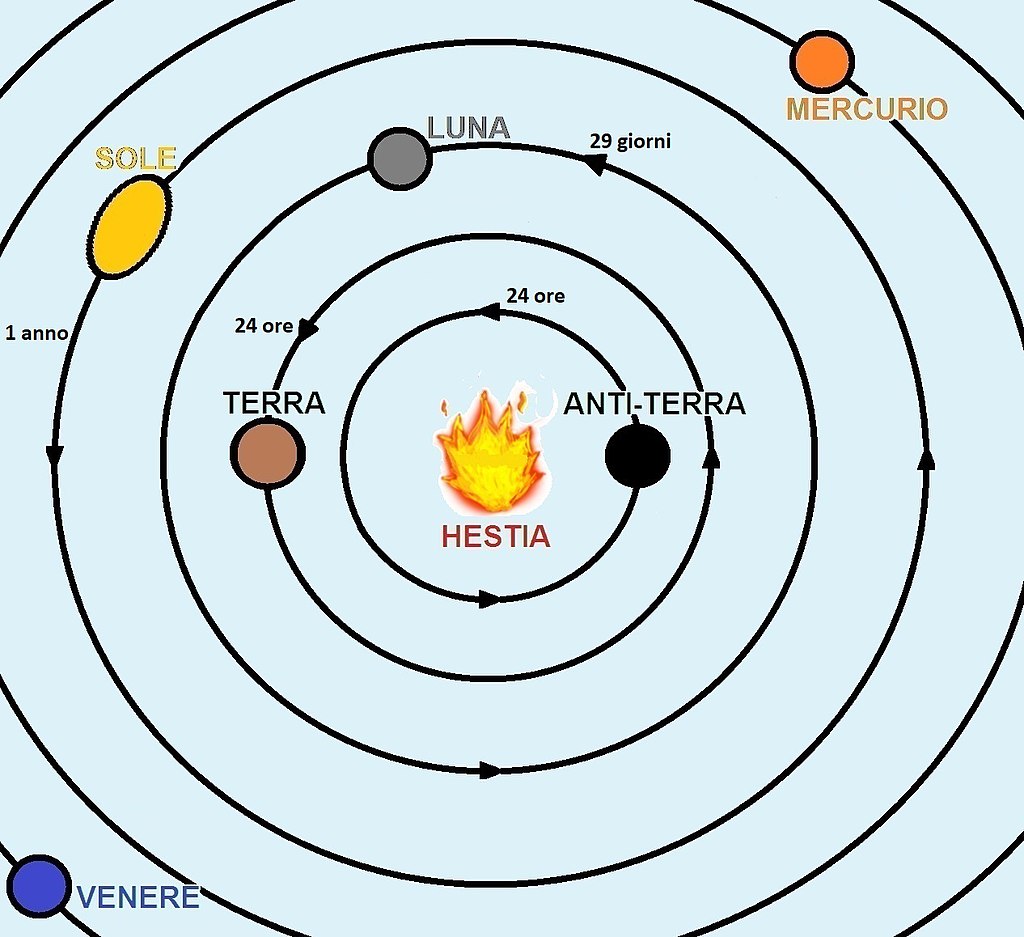

Sebbene Niccolò Copernico sia giustamente celebrato come l'artefice della rivoluzione eliocentrica che ha plasmato l'astronomia moderna, l'idea che la Terra non fosse il centro immobile dell'universo aveva radici ben più antiche, affondando nel fertile terreno del pensiero greco. Già nel V secolo a.C., i Pitagorici, in particolare Filolao di Crotone, avevano proposto un modello cosmologico audace che scardinava la centralità terrestre. Il loro universo non era geocentrico, ma "pirocentrico": al centro non vi era la Terra, bensì un "Fuoco centrale" (Hestia), attorno al quale ruotavano tutti i corpi celesti, inclusa la Terra stessa e un'ipotetica "Antiterra" (Antichthon), necessaria per portare a dieci, numero considerato perfetto, i corpi orbitanti. Dall'emisfero abitato della Terra, tuttavia, Hestia e Antiterra non erano mai visibili. L'idea fu espressa da Filolao nel suo "Intorno alla natura", anche se sull'autenticità del testo vi è discussione. Sebbene non eliocentrico in senso stretto (il Sole stesso orbitava attorno al Fuoco centrale), questo sistema introduceva per la prima volta l'idea rivoluzionaria di una Terra in movimento e ridimensionava l'importanza della Terra, "pianeta accompagnato da altro pianeta".

Sebbene Niccolò Copernico sia giustamente celebrato come l'artefice della rivoluzione eliocentrica che ha plasmato l'astronomia moderna, l'idea che la Terra non fosse il centro immobile dell'universo aveva radici ben più antiche, affondando nel fertile terreno del pensiero greco. Già nel V secolo a.C., i Pitagorici, in particolare Filolao di Crotone, avevano proposto un modello cosmologico audace che scardinava la centralità terrestre. Il loro universo non era geocentrico, ma "pirocentrico": al centro non vi era la Terra, bensì un "Fuoco centrale" (Hestia), attorno al quale ruotavano tutti i corpi celesti, inclusa la Terra stessa e un'ipotetica "Antiterra" (Antichthon), necessaria per portare a dieci, numero considerato perfetto, i corpi orbitanti. Dall'emisfero abitato della Terra, tuttavia, Hestia e Antiterra non erano mai visibili. L'idea fu espressa da Filolao nel suo "Intorno alla natura", anche se sull'autenticità del testo vi è discussione. Sebbene non eliocentrico in senso stretto (il Sole stesso orbitava attorno al Fuoco centrale), questo sistema introduceva per la prima volta l'idea rivoluzionaria di una Terra in movimento e ridimensionava l'importanza della Terra, "pianeta accompagnato da altro pianeta".

Poco più tardi, nel IV secolo a.C., Eraclide Pontico fece ulteriori passi avanti. Pur mantenendo un sistema parzialmente geocentrico, ipotizzò che la Terra ruotasse sul proprio asse per spiegare il moto diurno dei cieli e (probabilmente) suggerì che Mercurio e Venere orbitassero attorno al Sole, il quale a sua volta girava attorno alla Terra. Questo modello "geo-eliocentrico" anticipava per certi versi il sistema che secoli dopo sarebbe stato proposto da Tycho Brahe.

La formulazione più completa e radicale di un sistema eliocentrico nell'antichità si deve però ad Aristarco di Samo nel III secolo a.C., tanto da essere talvolta definito "il Copernico dell'antichità". Aristarco propose un modello in cui il Sole era immobile al centro, e la Terra, considerata un pianeta come gli altri, gli ruotava attorno descrivendo una circonferenza, oltre a ruotare sul proprio asse. Questa ipotesi spiegava in modo più semplice ed elegante fenomeni come il moto retrogrado dei pianeti, interpretandolo come un effetto apparente dovuto al moto relativo della Terra. Aristarco tentò anche di misurare le distanze relative di Sole e Luna, pur con risultati imprecisi, dimostrando un approccio quantitativo. Consapevole dell'obiezione riguardante l'assenza di parallasse stellare osservabile, Aristarco replicò postulando che la sfera delle stelle fisse fosse immensamente distante rispetto alle dimensioni dell'orbita terrestre. Le idee di Aristarco furono conosciute da figure come Archimede e Plutarco e trovarono un sostenitore nel II secolo a.C. in Seleuco di Seleucia, un astronomo mesopotamico che, secondo le fonti antiche, non solo abbracciò l'eliocentrismo ma cercò anche di fornirne dimostrazioni razionali, forse legate allo studio delle maree.

La formulazione più completa e radicale di un sistema eliocentrico nell'antichità si deve però ad Aristarco di Samo nel III secolo a.C., tanto da essere talvolta definito "il Copernico dell'antichità". Aristarco propose un modello in cui il Sole era immobile al centro, e la Terra, considerata un pianeta come gli altri, gli ruotava attorno descrivendo una circonferenza, oltre a ruotare sul proprio asse. Questa ipotesi spiegava in modo più semplice ed elegante fenomeni come il moto retrogrado dei pianeti, interpretandolo come un effetto apparente dovuto al moto relativo della Terra. Aristarco tentò anche di misurare le distanze relative di Sole e Luna, pur con risultati imprecisi, dimostrando un approccio quantitativo. Consapevole dell'obiezione riguardante l'assenza di parallasse stellare osservabile, Aristarco replicò postulando che la sfera delle stelle fisse fosse immensamente distante rispetto alle dimensioni dell'orbita terrestre. Le idee di Aristarco furono conosciute da figure come Archimede e Plutarco e trovarono un sostenitore nel II secolo a.C. in Seleuco di Seleucia, un astronomo mesopotamico che, secondo le fonti antiche, non solo abbracciò l'eliocentrismo ma cercò anche di fornirne dimostrazioni razionali, forse legate allo studio delle maree.

Nonostante questi precedenti illustri, l'eliocentrismo antico non riuscì ad affermarsi e cadde sostanzialmente nell'oblio per quasi diciotto secoli. Le ragioni furono molteplici: la schiacciante autorità filosofica e fisica di Aristotele, il cui sistema geocentrico sembrava più coerente con l'esperienza quotidiana e la fisica del tempo, la mancanza di prove osservative dirette e convincenti, le difficoltà nel concepire una fisica che spiegasse come una Terra in rapido movimento potesse trattenere gli oggetti sulla sua superficie e il successo pratico del sistema geocentrico di Tolomeo nel prevedere le posizioni planetarie con sufficiente accuratezza per le esigenze dell'epoca, seppur con grande complessità. Inoltre, la separazione antica tra astronomia matematica (vista come strumento di calcolo per "salvare i fenomeni") e cosmologia filosofica (che descriveva la realtà fisica) rendeva difficile accettare un modello matematicamente elegante ma fisicamente controintuitivo come descrizione vera del cosmo. Copernico stesso, nella sua opera, citerà alcuni di questi precursori antichi, mostrando di essere consapevole di inserirsi in una tradizione, seppur minoritaria, di pensiero cosmologico alternativo.

L'intuizione di Copernico: il Sole al centro del Cosmo

Niccolò Copernico, un canonico con la passione per le stelle, osò sfidare la millenaria visione geocentrica.

Per quasi quattordici secoli, la visione del cosmo accettata nel mondo occidentale era stata quella codificata da Claudio Tolomeo nel II secolo d.C., basata a sua volta sulla fisica e la cosmologia di Aristotele. Questo sistema, noto come geocentrico o teolemaico, descriveva un universo finito e sferico, con la Terra immobile posta al suo centro geometrico. Attorno ad essa, incastonati in sfere cristalline concentriche, ruotavano in ordine di distanza crescente la Luna, Mercurio, Venere, il Sole, Marte, Giove e Saturno, seguiti dalla sfera più esterna contenente le stelle fisse. Questa visione era profondamente radicata non solo nell'osservazione quotidiana ma anche in una filosofia che vedeva la Terra, regno del cambiamento e dell'imperfezione, distinta dai cieli perfetti e immutabili. Questo modello cosmologico, accettato per quasi due millenni , forniva un quadro coerente del mondo, integrando fisica, astronomia e filosofia.

Tuttavia, per "salvare i fenomeni", ovvero per rendere conto delle osservazioni astronomiche sempre più precise, in particolare dei moti apparentemente irregolari dei pianeti (come le loro soste e retrogradazioni), il sistema tolemaico era diventato estremamente complesso. Fu proprio questa complessità crescente a stimolare il pensiero di Niccolò Copernico. La sua insoddisfazione non nasceva tanto da una palese inadeguatezza predittiva del modello tolemaico, quanto da un profondo desiderio di restaurare un'armonia matematica e una coerenza concettuale che riteneva perdute. Cercava un sistema che fosse non solo funzionale, ma anche più semplice, elegante e filosoficamente soddisfacente, in linea con gli ideali neoplatonici di ordine e simmetria matematica come riflesso della perfezione divina.

Opera "Copernico conversa con Dio" di Jan Matejko (1872), dipinto conservato presso l'Università Jagellonica di Cracovia. Pubblico dominio

Opera "Copernico conversa con Dio" di Jan Matejko (1872), dipinto conservato presso l'Università Jagellonica di Cracovia. Pubblico dominio

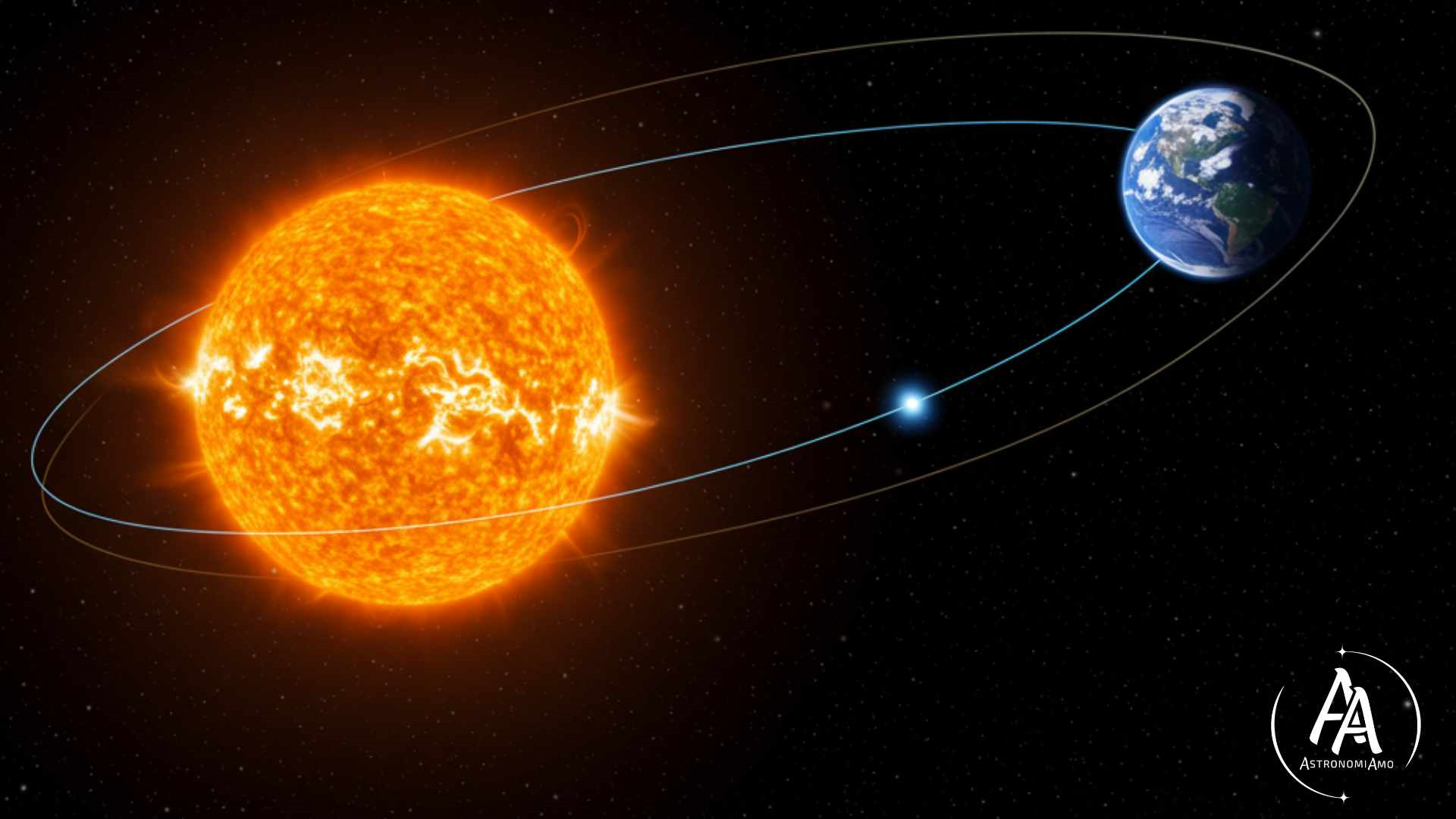

L'audace soluzione proposta da Copernico, frutto di decenni di riflessione, fu quella di scambiare la posizione della Terra e del Sole. Nel "De Revolutionibus Orbium Coelestium", pubblicato poco prima di morire nel 1543, ipotizzò un universo eliocentrico, con il Sole immobile ("assiso su un soglio regale") vicino al centro, e la Terra ridotta al rango di pianeta, soggetta a un duplice moto: una rotazione giornaliera sul proprio asse che spiegava il moto apparente diurno di Sole e stelle, e una rivoluzione annuale attorno al Sole che spiegava il moto apparente annuale del Sole e le stagioni.

In questo nuovo schema, la Luna diventava l'unico satellite orbitante attorno alla Terra. È fondamentale notare, però, che pur compiendo questo passo rivoluzionario, Copernico rimase per molti aspetti un pensatore del suo tempo, profondamente legato alla cosmologia classica. Il suo universo era ancora concepito come finito, delimitato dalla sfera delle stelle fisse (sebbene ora considerata immensamente più distante per spiegare l'assenza di parallasse osservabile), e le orbite dei pianeti erano ancora ritenute perfettamente circolari.

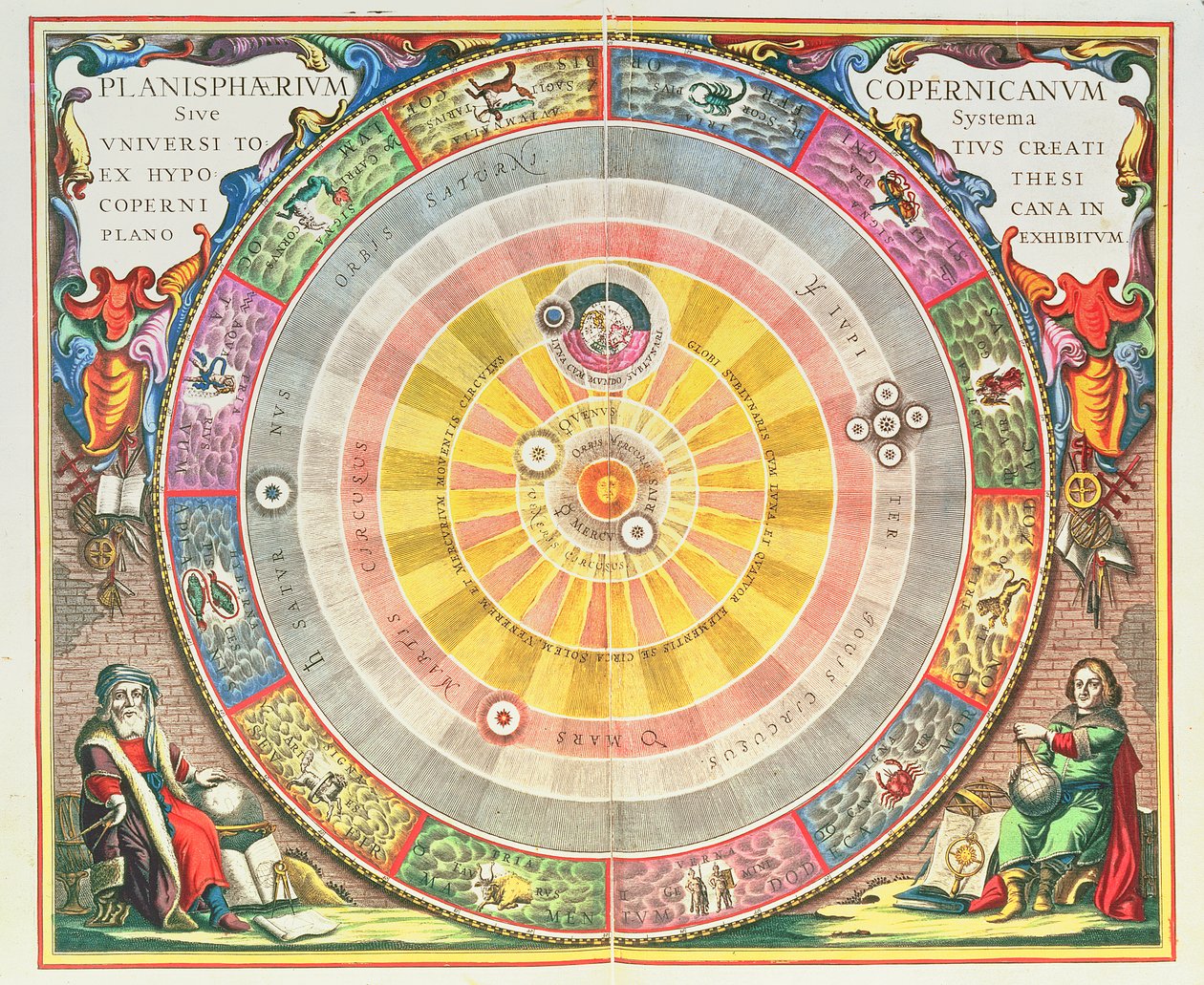

Il sistema copernicano (Planesphaerium Copernicanum) - Andreas Cellarius. Pubblico dominio.

Il sistema copernicano (Planesphaerium Copernicanum) - Andreas Cellarius. Pubblico dominio.

La pubblicazione del "De revolutionibus"

L'opera fondamentale di Copernico, pubblicata postuma, presentava un universo più semplice ed elegante.

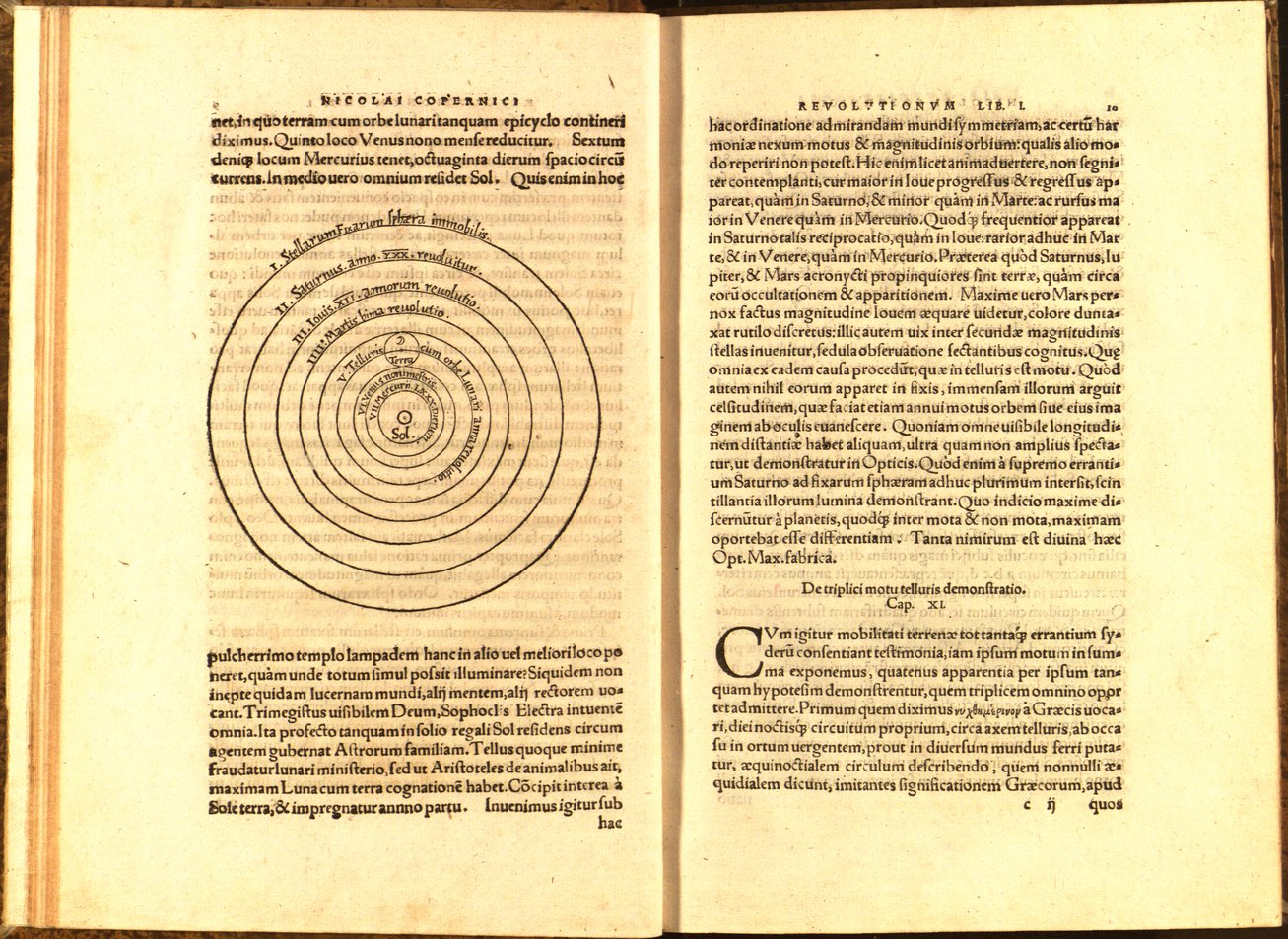

Come accennato, l'esposizione completa della teoria eliocentrica di Copernico fu affidata alla sua opera monumentale, De revolutionibus orbium coelestium ("Sulle rivoluzioni delle sfere celesti"). Frutto di un lavoro durato decenni, il libro fu pubblicato a Norimberga nel 1543, proprio nell'anno della morte del suo autore, avvenuta pochi giorni dopo averne ricevuto una copia stampata. L'opera, dedicata a Papa Paolo III, era suddivisa in sei libri e presentava un trattato astronomico completo e tecnicamente complesso. Il primo libro esponeva la visione generale del sistema eliocentrico e gli argomenti a suo favore; i libri successivi trattavano i principi dell'astronomia sferica, i moti apparenti del Sole, il moto della Luna e, infine, nei libri quinto e sesto, la dettagliata descrizione matematica dei moti di tutti i pianeti secondo il nuovo sistema.

De revolutionibus orbium coelestium, 1566 - Nicolaus Copernicus.

De revolutionibus orbium coelestium, 1566 - Nicolaus Copernicus.

La pubblicazione fu curata da Georg Joachim Rheticus, allievo di Copernico, e soprattutto dal teologo luterano Andreas Osiander. Quest'ultimo, preoccupato delle possibili reazioni negative in particolare da parte delle autorità religiose e dei filosofi tradizionalisti, prese l'iniziativa di aggiungere un'introduzione anonima al lettore (Ad lectorem de hypothesibus huius operis). In questa prefazione, Osiander presentava la teoria eliocentrica non come una descrizione fisicamente vera del cosmo, ma come una mera ipotesi matematica, un artificio di calcolo utile per prevedere le posizioni dei pianeti ("non è necessario che queste ipotesi siano vere, e nemmeno verosimili, ma basta questo soltanto: che offrano dei calcoli conformi all'osservazione").

Questa interpretazione strumentalista, probabilmente aggiunta all'insaputa o senza il pieno consenso di Copernico, che invece sembrava credere fermamente nella realtà fisica del suo sistema, mirava a disinnescare le critiche, presentando l'opera come un esercizio puramente tecnico e non come una sfida alla fisica e alla cosmologia consolidate.

Questa strategia ebbe un effetto significativo sulla ricezione iniziale dell'opera. Il De revolutionibus non fu immediatamente percepito come un testo rivoluzionario nel senso cosmologico più profondo. Grazie alla sua solidità matematica e alla prefazione di Osiander, fu accolto con interesse negli ambienti astronomici specialistici. Gli astronomi ne apprezzarono le tecniche di calcolo e i dati; ad esempio, Erasmus Reinhold utilizzò i metodi copernicani per compilare le sue Tavole Pruteniche (1551), che divennero un riferimento per i calcoli astronomici e furono usate anche per la riforma gregoriana del calendario.

Tuttavia, l'idea di una Terra in movimento fu accolta con grande scetticismo o ignorata dalla maggior parte dei lettori, che continuarono a considerare il sistema tolemaico come la descrizione reale dell'universo. La prefazione di Osiander, quindi, agì come un "cuscinetto", permettendo la circolazione e l'utilizzo delle innovazioni matematiche del libro, ma ritardando la piena presa di coscienza delle sue implicazioni cosmologiche radicali e lo scontro inevitabile con le concezioni filosofiche e teologiche dominanti. Inoltre, la natura estremamente tecnica e matematica dell'opera ne limitò la lettura a una ristretta cerchia di specialisti, contribuendo a una "rivoluzione silenziosa" nelle sue fasi iniziali, piuttosto che a un immediato sconvolgimento culturale. Solo poche figure isolate, come Giordano Bruno e, più tardi, Johannes Kepler e Galileo Galilei, abbracciarono fin da subito l'eliocentrismo come una descrizione fisicamente vera del cosmo.

I vantaggi esplicativi dell'Eliocentrismo

Il modello eliocentrico offriva spiegazioni più naturali per fenomeni come il moto retrogrado dei pianeti, fornendo una soluzione elegante

Uno dei problemi più spinosi per l'astronomia antica e medievale era spiegare il cosiddetto moto retrogrado dei pianeti. Osservati dalla Terra, pianeti come Marte, Giove e Saturno sembrano muoversi regolarmente da ovest verso est rispetto alle stelle fisse, ma periodicamente rallentano, si fermano e invertono la marcia per un certo periodo, descrivendo un "cappio" nel cielo prima di riprendere il moto diretto. Il sistema tolemaico spiegava questo fenomeno complesso introducendo per ogni pianeta un epiciclo, una piccola orbita circolare il cui centro si muoveva a sua volta lungo un cerchio più grande, il deferente, centrato sulla Terra (o vicino ad essa). Combinando opportunamente le velocità e le dimensioni di questi cerchi, era possibile riprodurre il moto retrogrado osservato. Tuttavia, per ottenere una precisione adeguata, era spesso necessario aggiungere ulteriori epicicli minori, eccentrici e l'equante, rendendo il modello estremamente macchinoso e, agli occhi di alcuni, artificioso.

Rappresentazione animata di Marte in moto progrado-retrogrado-progrado rispetto al moto degli altri corpi celesti. Animazione AstronomiAmo con software Stellarium

Rappresentazione animata di Marte in moto progrado-retrogrado-progrado rispetto al moto degli altri corpi celesti. Animazione AstronomiAmo con software Stellarium

Il modello eliocentrico di Copernico offriva una spiegazione molto più semplice e naturale per questo fenomeno. Nel suo sistema, il moto retrogrado non è un movimento reale del pianeta, ma un effetto di prospettiva dovuto al moto relativo della Terra e del pianeta attorno al Sole. Poiché la Terra si muove su un'orbita più interna e quindi più velocemente dei pianeti esterni (Marte, Giove, Saturno), essa li "sorpassa" periodicamente. Durante questo sorpasso, dalla nostra prospettiva terrestre, il pianeta esterno sembra muoversi all'indietro rispetto allo sfondo delle stelle lontane, proprio come un'auto più lenta sembra indietreggiare momentaneamente quando viene superata da un'auto più veloce su una corsia parallela. Analogamente, il moto retrogrado dei pianeti interni (Mercurio e Venere) si spiega con il loro sorpasso della Terra sulla loro orbita più veloce. Questa spiegazione eliminava la necessità dei grandi epicicli principali, che nel sistema tolemaico erano essenzialmente meccanismi ad hoc per generare le retrogradazioni.

Oltre a risolvere elegantemente l'enigma del moto retrogrado, il sistema copernicano forniva spiegazioni più coerenti anche per altri fenomeni. Spiegava perché Mercurio e Venere appaiono sempre vicini al Sole nel cielo (la loro massima elongazione angolare dal Sole è limitata): semplicemente perché le loro orbite sono interne a quella terrestre. Inoltre, il modello stabiliva un ordine naturale e univoco dei pianeti basato sui loro periodi di rivoluzione attorno al Sole: più lontana è l'orbita, più lungo è il periodo. Questo introduceva una relazione intrinseca tra la distanza di un pianeta dal Sole e la sua velocità orbitale, creando quella "ammirevole simmetria" e "sicuro nesso armonico" che Copernico cercava.

È importante sottolineare, tuttavia, che il sistema copernicano originale non eliminava del tutto la necessità di epicicli minori ed eccentrici. Poiché Copernico rimase fedele all'antico dogma delle orbite perfettamente circolari, e poiché le orbite reali dei pianeti sono ellittiche (come scoprirà Keplero), egli dovette ancora ricorrere a piccoli aggiustamenti per far coincidere le previsioni del suo modello con le osservazioni più precise. Pertanto, in termini di pura accuratezza predittiva quantitativa, il sistema copernicano nella sua forma iniziale non era necessariamente superiore a quello tolemaico, che era stato affinato per secoli. Il suo vantaggio principale risiedeva nella sua maggiore semplicità concettuale, nella sua eleganza esplicativa e nella sua capacità di rendere conto di diversi fenomeni (come il moto retrogrado e le elongazioni limitate di Mercurio e Venere) non tramite meccanismi aggiuntivi, ma come conseguenze naturali della struttura stessa del sistema. Introduceva un livello di interconnessione e coerenza interna – un vero "sistema" del mondo – che mancava al modello tolemaico, più simile a un insieme di moduli separati per ciascun pianeta.

Di seguito una tabella di raffronto tra il sistema di Tolomeo e quello di Copernico. evidenziando come il sistema copernicano offrisse una struttura concettualmente più semplice e unificata per spiegare le osservazioni celesti chiave.

| Caratteristica | Sistema Tolemaico (Geocentrico) | Sistema Copernicano (Eliocentrico) |

|---|---|---|

| Centro dell'Universo | Terra (immobile) | Sole (immobile o quasi) |

| Moto della Terra | Statica | Rotazione giornaliera, Rivoluzione annuale |

| Spiegazione Moto Retrogrado | Complessi epicicli e deferenti | Effetto prospettico del moto relativo Terra-pianeta |

| Fasi di Venere | Limitate (non osservabili completamente) | Gamma completa (come la Luna) |

| Parallasse Stellare | Non prevista / Non rilevante | Prevista (ma non osservata all'epoca) |

| Complessità Base | Alta (necessità di molti epicicli, equanti, eccentrici) | Inferiore (spiega fenomeni chiave con la struttura base) |

| Ordine Pianeti | Basato su velocità apparenti/distanze stimate dalla Terra | Determinato naturalmente dai periodi orbitali attorno al Sole |

Le obiezioni alla Rivoluzione Copernicana

L'idea di una Terra in movimento sollevò forti resistenze di natura filosofica, religiosa e basata sull'apparente mancanza di evidenze dirette

L'ipotesi di una Terra in movimento, sebbene elegante dal punto di vista astronomico, si scontrava frontalmente con il senso comune, la fisica consolidata, le osservazioni disponibili e le interpretazioni religiose dominanti. Le obiezioni erano numerose, radicate e provenivano da diverse direzioni, formando una barriera formidabile all'accettazione della teoria eliocentrica.

Obiezioni fisiche

Le obiezioni fisiche erano forse le più intuitive e si basavano sulla fisica aristotelica, l'unica disponibile all'epoca. Secondo Aristotele, i corpi pesanti, come la Terra, tendono naturalmente verso il centro dell'universo e lì rimangono immobili. L'idea che una massa così enorme potesse muoversi nello spazio, e per di più ruotare velocemente su sé stessa, sembrava assurda. Se la Terra ruotasse da ovest verso est, ci si aspettava poi che gli oggetti non saldamente ancorati ad essa – come le nuvole, gli uccelli in volo, o un sasso lanciato verso l'alto – venissero "lasciati indietro", apparendo muoversi rapidamente verso ovest. Inoltre, una rotazione così rapida avrebbe dovuto generare un vento costante e fortissimo in direzione opposta, cosa che evidentemente non accadeva. Anche la caduta dei gravi poneva un problema: un oggetto lasciato cadere da una torre dovrebbe atterrare esattamente ai piedi della torre, ma se la Terra si muovesse durante la caduta, l'oggetto dovrebbe atterrare spostato verso ovest. Copernico stesso era consapevole di queste difficoltà, in particolare degli "effetti centrifughi", ma non disponeva di una nuova fisica del moto per fornire risposte quantitative convincenti, limitandosi ad argomentazioni qualitative e analogie.

Obiezioni osservative

A queste si aggiungevano obiezioni basate sull'osservazione astronomica. La più potente - come più volte detto - era l'assenza della parallasse stellare. Se la Terra orbitasse attorno al Sole, la sua posizione nello spazio cambierebbe nel corso dell'anno. Di conseguenza, le stelle più vicine dovrebbero mostrare un piccolo spostamento apparente rispetto alle stelle più lontane quando osservate a distanza di sei mesi (dai due punti opposti dell'orbita terrestre). Nonostante gli sforzi, nessun astronomo, incluso il precisissimo Tycho Brahe, riuscì a misurare tale spostamento con gli strumenti pre-telescopici. Questo "fallimento" veniva interpretato come una prova dell'immobilità della Terra. L'unica replica di Copernico era postulare che le stelle fossero situate a distanze immense, rendendo la parallasse troppo piccola per essere misurata. Questa ipotesi, però, sembrava incredibile e sollevava un nuovo problema, evidenziato da Tycho Brahe: se le stelle fossero così lontane, per apparire luminose come le vediamo dovrebbero avere dimensioni fisiche enormi, forse più grandi dell'intera orbita terrestre, cosa che appariva assurda. Infine, sebbene il modello copernicano prevedesse che Venere dovesse mostrare fasi complete come la Luna, queste non erano osservabili ad occhio nudo, e la loro mancata osservazione poteva essere usata come argomento contro la teoria.

Sul piano filosofico, l'eliocentrismo rappresentava uno shock. Spostare la Terra dal centro del cosmo significava detronizzare l'umanità dalla sua posizione privilegiata, minando l'antropocentrismo che aveva caratterizzato gran parte del pensiero occidentale. L'universo geocentrico appariva ordinato, gerarchico, fatto a misura d'uomo; l'universo copernicano, con la Terra relegata a semplice pianeta in movimento, sembrava caotico e sminuiva la centralità umana nel piano della creazione. Inoltre, mettendo in discussione l'immobilità della Terra e la distinzione tra mondo sublunare e celeste, la teoria copernicana minava le fondamenta stesse della fisica aristotelica, senza però offrire nell'immediato un sistema fisico alternativo completo e coerente.

Obiezioni religiose

Infine, le obiezioni religiose erano particolarmente sentite. Diversi passi delle Sacre Scritture, interpretati letteralmente, sembravano affermare inequivocabilmente l'immobilità della Terra e il movimento del Sole (ad esempio, il passo del Libro di Giosuè in cui Dio ferma il Sole nel cielo, o alcuni Salmi). L'eliocentrismo appariva quindi in contraddizione con la parola divina rivelata. Questo portò a una rapida condanna da parte di figure importanti della Riforma Protestante, come Martin Lutero e Filippo Melantone, e successivamente, dopo un periodo di maggiore tolleranza, alla condanna formale da parte della Chiesa Cattolica nel 1616, che inserì il De revolutionibus nell'Indice dei libri proibiti (se non corretto per presentare la teoria come puramente ipotetica). La resistenza non era quindi solo frutto di dogmatismo religioso, ma nasceva da un sistema di pensiero coerente e integrato – quello aristotelico-tolemaico – che abbracciava fisica, astronomia, filosofia e teologia, e che la nuova teoria metteva radicalmente in crisi su tutti i fronti.

Le osservazioni di Galileo a sostegno di Copernico

Grazie al suo telescopio, Galileo Galilei portò alla luce fenomeni celesti che fornirono prove concrete a favore del modello eliocentrico

La situazione di stallo tra il vecchio modello geocentrico, sempre più gravato da complessità, e il nuovo modello eliocentrico, elegante ma afflitto da serie obiezioni fisiche e osservative, fu sbloccata dall'introduzione di un nuovo strumento: il telescopio. Sebbene non lo avesse inventato, fu Galileo Galilei, a partire dal 1609, a intuirne le potenzialità per l'indagine astronomica, a migliorarne significativamente le prestazioni e a puntarlo verso il cielo con straordinaria capacità osservativa e interpretativa. Le scoperte che ne seguirono, rapidamente divulgate in opere come il Sidereus Nuncius (1610) e l'Istoria e dimostrazioni intorno alle macchie solari (1613), ebbero un impatto devastante sulla cosmologia tradizionale e fornirono un forte sostegno, sebbene non una prova definitiva, al sistema copernicano.

La situazione di stallo tra il vecchio modello geocentrico, sempre più gravato da complessità, e il nuovo modello eliocentrico, elegante ma afflitto da serie obiezioni fisiche e osservative, fu sbloccata dall'introduzione di un nuovo strumento: il telescopio. Sebbene non lo avesse inventato, fu Galileo Galilei, a partire dal 1609, a intuirne le potenzialità per l'indagine astronomica, a migliorarne significativamente le prestazioni e a puntarlo verso il cielo con straordinaria capacità osservativa e interpretativa. Le scoperte che ne seguirono, rapidamente divulgate in opere come il Sidereus Nuncius (1610) e l'Istoria e dimostrazioni intorno alle macchie solari (1613), ebbero un impatto devastante sulla cosmologia tradizionale e fornirono un forte sostegno, sebbene non una prova definitiva, al sistema copernicano.

Le osservazioni di Galileo colpirono al cuore le assunzioni fondamentali della fisica e della cosmologia aristotelico-tolemaica. Puntando il telescopio sulla Luna, Galileo non vide una sfera perfetta e cristallina, ma una superficie scabrosa, simile a quella terrestre, con montagne imponenti (di cui stimò l'altezza misurando le loro ombre) e vaste depressioni simili a mari ("maria"). Questo infrangeva la netta separazione tra il mondo sublunare, imperfetto e mutevole, e i cieli perfetti e immutabili. L'osservazione di macchie scure che apparivano, si muovevano e scomparivano sulla superficie del Sole inferse un altro duro colpo al dogma dell'immutabilità e perfezione dei corpi celesti.

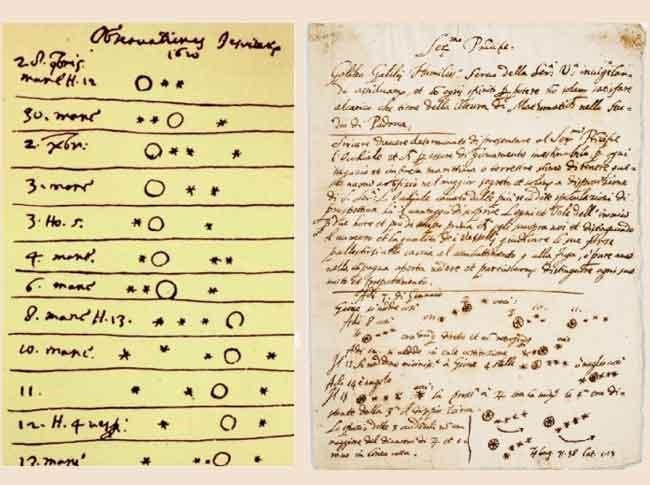

Forse la scoperta più spettacolare fu quella dei quattro maggiori satelliti di Giove (che Galileo chiamò "Stelle Medicee" in onore dei suoi protettori). Osservando notte dopo notte questi piccoli punti luminosi che accompagnavano Giove nel suo moto, Galileo dimostrò inequivocabilmente che esistevano corpi celesti che non orbitavano attorno alla Terra. Giove stesso era un centro di moto, un "sistema solare" in miniatura, fornendo una potente analogia per il sistema eliocentrico e confutando l'idea che la Terra dovesse essere l'unico centro di rotazione dell'universo.

Appunti di Galileo Galilei sul movimento dei satelliti medicei intorno a Giove. Dominio pubblico

Appunti di Galileo Galilei sul movimento dei satelliti medicei intorno a Giove. Dominio pubblico

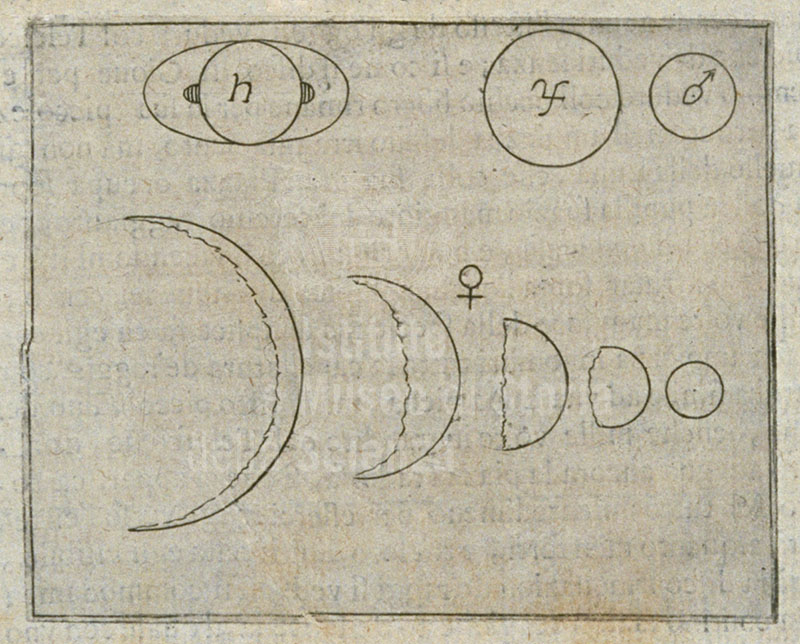

Cruciale fu anche l'osservazione delle fasi di Venere. Galileo vide che Venere mostrava un ciclo completo di fasi – da sottile falce a disco quasi pieno – esattamente come la Luna. Questo era impossibile nel sistema tolemaico puro, dove Venere, muovendosi su un epiciclo posto tra la Terra e il Sole, avrebbe dovuto mostrare solo fasi crescenti (come una falce o al massimo un "mezzodisco"). Le fasi complete osservate da Galileo erano invece una conseguenza diretta e necessaria del fatto che Venere orbitasse attorno al Sole, all'interno dell'orbita terrestre, come previsto dal modello copernicano. Questa osservazione, in particolare, fornì una delle prove più forti contro il sistema geocentrico tradizionale.

Cruciale fu anche l'osservazione delle fasi di Venere. Galileo vide che Venere mostrava un ciclo completo di fasi – da sottile falce a disco quasi pieno – esattamente come la Luna. Questo era impossibile nel sistema tolemaico puro, dove Venere, muovendosi su un epiciclo posto tra la Terra e il Sole, avrebbe dovuto mostrare solo fasi crescenti (come una falce o al massimo un "mezzodisco"). Le fasi complete osservate da Galileo erano invece una conseguenza diretta e necessaria del fatto che Venere orbitasse attorno al Sole, all'interno dell'orbita terrestre, come previsto dal modello copernicano. Questa osservazione, in particolare, fornì una delle prove più forti contro il sistema geocentrico tradizionale.

Infine, volgendo il telescopio verso la Via Lattea, Galileo la risolse in una miriade di stelle individuali, troppo deboli per essere distinte a occhio nudo. Questo suggeriva che l'universo fosse immensamente più vasto di quanto si pensasse e potenzialmente infinito, indebolendo ulteriormente l'idea di un cosmo piccolo e raccolto attorno alla Terra.

Complessivamente, le scoperte telescopiche di Galileo agirono come un potente "controllo di realtà" per la cosmologia antica. Pur non potendo "provare" direttamente il moto della Terra (ad esempio, non riuscì a rilevare la parallasse stellare), esse demolirono molti degli argomenti fisici e filosofici a sostegno del geocentrismo e mostrarono una forte coerenza con le previsioni del modello eliocentrico, spostando decisamente l'ago della bilancia nel dibattito scientifico a favore di Copernico. È importante notare, tuttavia, una sottigliezza: mentre le fasi di Venere confutavano il sistema tolemaico, erano compatibili non solo con il sistema copernicano ma anche con il sistema ibrido di Tycho Brahe, in cui Venere orbita attorno al Sole, che a sua volta orbita attorno alla Terra. Questo spiega perché, nonostante le scoperte di Galileo, il dibattito non si concluse immediatamente e il modello ticonico rimase un'alternativa scientificamente rispettabile per diverso tempo.

Tycho Brahe: un ponte verso nuove leggi celesti

L'instancabile lavoro di osservazione di Tycho Brahe, pur non sposando pienamente l'eliocentrismo, fornì dati di inestimabile valore

Nel complesso panorama della rivoluzione astronomica, la figura di Tycho Brahe occupa una posizione unica e per certi versi paradossale. Fu l'astronomo osservativo più grande dell'era pre-telescopica, un uomo la cui dedizione alla raccolta di dati precisi e sistematici non ebbe eguali. Trascorse decenni, prima nel suo sofisticato osservatorio di Uraniborg sull'isola di Hven, finanziato dal re di Danimarca, e poi a Praga, a misurare meticolosamente le posizioni di stelle e pianeti. Progettò e costruì strumenti di dimensioni imponenti – enormi quadranti murali, sestanti, sfere armillari – che, grazie a innovative tecniche di graduazione e a un'attenta calibrazione (considerando anche effetti come la rifrazione atmosferica), gli permisero di raggiungere una precisione straordinaria per l'epoca, dell'ordine del minuto d'arco, ben superiore a quella dei suoi predecessori.

Le sue osservazioni ebbero conseguenze immediate. Studiando la "stella nova" apparsa nella costellazione di Cassiopea nel 1572 (una supernova), e la grande cometa del 1577, Tycho dimostrò, misurandone l'assenza di parallasse significativa, che questi fenomeni avvenivano ben oltre l'orbita della Luna, nella regione delle stelle fisse. Questo confutava direttamente il dogma aristotelico dell'immutabilità dei cieli sopralunari e suggeriva che le sfere cristalline solide, su cui si pensava fossero incastonati i pianeti, non potessero esistere, altrimenti la cometa le avrebbe infrante nel suo passaggio.

Il sistema ticonico

Nonostante queste scoperte minassero parti fondamentali della cosmologia tradizionale, Tycho rimase fermamente contrario all'idea di una Terra in movimento. Le obiezioni fisiche aristoteliche e, soprattutto, la persistente incapacità di misurare la parallasse stellare lo convinsero che la Terra dovesse essere immobile al centro dell'universo. Propose quindi un sistema cosmologico ibrido, noto come sistema ticonico: la Terra è ferma al centro; la Luna e il Sole le orbitano attorno; tutti gli altri pianeti (Mercurio, Venere, Marte, Giove, Saturno), invece, orbitano attorno al Sole, che li trascina con sé nel suo moto annuale attorno alla Terra. Questo modello ingegnoso aveva il vantaggio di preservare i benefici matematici del sistema copernicano (spiegava le fasi di Venere e le elongazioni limitate dei pianeti interni) mantenendo al contempo una Terra immobile, in accordo con la fisica aristotelica, il senso comune e le Scritture. Per queste ragioni, il sistema ticonico fu considerato un'alternativa valida e scientificamente rispettabile sia al modello tolemaico sia a quello copernicano per molti decenni.

Tuttavia, il lascito più duraturo di Tycho Brahe non fu il suo modello cosmologico, destinato a essere superato, ma l'immensa mole di dati osservativi di altissima qualità che aveva accumulato. Dopo la sua morte nel 1601, questo tesoro di osservazioni passò nelle mani del suo ultimo assistente, Johannes Kepler. Fu proprio grazie alla precisione senza precedenti dei dati di Tycho che Kepler poté intraprendere la sua ricerca delle vere leggi del moto planetario. La meticolosità di Tycho, mirata a confermare un universo geocentrico, fornì involontariamente le fondamenta empiriche per la definitiva affermazione dell'eliocentrismo su basi matematiche solide. La sua opera dimostra il valore cruciale dell'osservazione rigorosa e della raccolta di dati accurati nel progresso scientifico, anche quando guidata da presupposti teorici che si riveleranno errati.

L'affermazione dell'Eliocentrismo

La rivoluzione copernicana, sostenuta dalle osservazioni di Galileo e preparata dai dati di Brahe, segnò un punto di svolta nella storia dell'astronomia

La rivoluzione innescata da Copernico giunse a compimento attraverso un processo complesso che vide convergere il quadro teorico eliocentrico, le precise osservazioni di Tycho Brahe, le scoperte telescopiche di Galileo e, infine, la sintesi matematica di Johannes Kepler. Fu Kepler, lavorando instancabilmente sui dati ereditati da Tycho, a compiere il passo decisivo per trasformare l'eliocentrismo da un'ipotesi promettente ma imperfetta a un modello matematicamente rigoroso e predittivamente accurato.

La rivoluzione innescata da Copernico giunse a compimento attraverso un processo complesso che vide convergere il quadro teorico eliocentrico, le precise osservazioni di Tycho Brahe, le scoperte telescopiche di Galileo e, infine, la sintesi matematica di Johannes Kepler. Fu Kepler, lavorando instancabilmente sui dati ereditati da Tycho, a compiere il passo decisivo per trasformare l'eliocentrismo da un'ipotesi promettente ma imperfetta a un modello matematicamente rigoroso e predittivamente accurato.

Analizzando in particolare l'orbita di Marte, le cui irregolarità erano particolarmente difficili da conciliare con moti circolari uniformi, Kepler si rese conto che nemmeno il sistema copernicano con i suoi epicicli minori riusciva a rendere conto perfettamente delle osservazioni precise di Tycho. Dopo anni di tentativi e calcoli estenuanti, giunse alla conclusione rivoluzionaria che bisognava abbandonare l'antico dogma delle orbite circolari, sacro fin dai tempi dei Greci e mantenuto anche da Copernico.

Scoprì che i pianeti si muovono su orbite ellittiche, con il Sole occupante uno dei due fuochi, nonché che il moto dei pianeti lungo queste ellissi non è uniforme: essi si muovono più velocemente quando sono più vicini al Sole (afelio) e più lentamente quando sono più lontani (perielio). Infine, trovò una relazione matematica precisa che lega le dimensioni delle orbite ai tempi di rivoluzione. Queste tre novità assunsero il ruolo di "leggi", note oggi come Leggi di Keplero, pubblicate tra il 1609 (Astronomia Nova) e il 1619 (Harmonices Mundi) e fornivano una descrizione matematica dei moti planetari di gran lunga più accurata di qualsiasi modello precedente e risolvevano le discrepanze che avevano afflitto sia il sistema tolemaico sia quello copernicano originale.

Le Leggi di Keplero descrivevano come i pianeti si muovono, ma non spiegavano perché si muovessero in quel modo. La spiegazione non arrivò neanche con con Isaac Newton il quale, formulando la sua legge di gravitazione universale, dimostrò come le leggi di Keplero fossero formalizzabili matematicamente con una formula esprimente una forza di attrazione universale agente tra il Sole e i pianeti, una forza proporzionale al prodotto delle loro masse e inversamente proporzionale al quadrato della loro distanza. La sintesi newtoniana unificò la fisica terrestre e quella celeste, fornendo finalmente una base dinamica coerente all'eliocentrismo e superando le obiezioni fisiche aristoteliche. Come detto, però, anche Newton espose una formula matematica (quasi) sempre valida senza però comprendere quale ne fosse effettivamente la fisica alla base.

Con le leggi di Keplero e la matematica di Newton, il modello eliocentrico si affermò definitivamente come la descrizione corretta del sistema solare. La prova osservativa diretta del moto terrestre, attraverso la misurazione della parallasse stellare, arrivò solo nel XIX secolo con strumenti molto più potenti, ma a quel punto il paradigma era già cambiato. La rivoluzione copernicana si era compiuta, segnando una trasformazione radicale non solo dell'astronomia, ma dell'intera visione del mondo. Rimuovendo la Terra dal centro, essa modificò profondamente la percezione del posto dell'umanità nel cosmo. Fu un evento cardine della Rivoluzione Scientifica, che promosse un nuovo modo di fare scienza basato sull'osservazione sistematica, la misurazione precisa, la modellizzazione matematica e la verifica empirica, sfidando l'autorità degli antichi. L'affermazione dell'eliocentrismo aprì la strada alla fisica moderna e a una comprensione sempre più profonda dell'universo. Il processo richiese la convergenza di contributi diversi – la visione concettuale di Copernico, i dati di Tycho, le osservazioni di Galileo, la matematica di Keplero e la matematica di Newton – dimostrando come le rivoluzioni scientifiche siano spesso processi complessi che richiedono trasformazioni su più fronti: concettuale, osservativo, matematico e fisico.

Post più popolari

K2-18b: Tra speranza e scetticismo

22/04/2025

Stella polare: cosa è e come trovarla

08/11/2024

Tags

Acqua Astrobiologia Atmosfere planetarie Aurora polare BIblioteche Buchi neri Comete Congiunzioni Corpi celesti Corso Cosmologia Difesa planetaria Eclisse Elettromagnetismo Esopianeti Eventi dal vivo Fenomeni transitori Gravità Infrarosso Inquinamento La Luna Marte Meteorologia spaziale Microonde Missioni Spaziali Moto Occultazioni Opposizioni Osservazione Pianeta Nove Pianeti Quantistica Radiazione Cosmica di Fondo Radiazione Radioastronomia Raggi X Saturno Sistema Solare Sole Stelle e ciclo stellare Storia astronomica Ultravioletto VenereCategorie

Potrebbe interessarti...

Tycho Brahe, il faro dell'astronomia pre-telescopica

Una delle figure più important ...

Leggi di più10/05/2025

Planet nine: Caccia al fantasma ai confini del Sistema Solare

Da ipotesi affascinante a poss ...

Leggi di più07/05/2025

29 agosto 2025 - Guida tascabile al Sistema Solare a Parco Brin

L'Associazione AstronomiAmo AP ...

Leggi di più23/08/2025

Scoperte e prove dell'origine extrasolare degli oggetti interstellari nel Sistema Solare

Nel 2025 siamo al terzo oggett ...

Leggi di più06/07/2025

Come appare la Luna nel cielo: fasi e percorso

Scopriamo come il nostro satel ...

Leggi di più05/07/2025

Chi Siamo

Chi Siamo Terra in Vista 2024

Terra in Vista 2024 Relatori

Relatori Argomenti

Argomenti WebTV

WebTV Sole

Sole Luna

Luna Strutture lunari

Strutture lunari Mercurio

Mercurio Venere

Venere Marte

Marte Giove

Giove Satelliti di Giove

Satelliti di Giove Saturno

Saturno Urano

Urano Nettuno

Nettuno Asteroidi

Asteroidi Comete

Comete Bolidi

Bolidi Sciami meteorici

Sciami meteorici ISS

ISS Altri satelliti

Altri satelliti Lanci

Lanci Costellazioni

Costellazioni Stelle

Stelle Profondo cielo

Profondo cielo Esopianeti

Esopianeti Cielo del mese

Cielo del mese Eclissi di Sole

Eclissi di Sole Eclissi di Luna

Eclissi di Luna