Il moto del Sole nel cielo

Il moto del Sole nel cielo: l'arco diurno

Come la nostra stella compie il suo percorso nel cielo, in un moto apparente giornaliero i cui parametri dipendono da diversi fattori

Il Sole, la nostra stella, è l'astro più familiare e influente nella nostra vita. Ogni giorno, la sua comparsa e scomparsa, il suo percorso nel cielo, scandiscono il tempo e influenzano profondamente il nostro ambiente. Ma ciò che vediamo non è il suo movimento intrinseco nello spazio profondo, bensì un "moto apparente", una danza complessa dettata dalla prospettiva unica del nostro pianeta. Questo fenomeno celeste, osservato con attenzione, rivela dettagli sorprendenti e affascinanti.

In questo articolo, esploreremo il Sole non per le forze gravitazionali che lo governano o le sue interazioni cosmiche, ma attraverso gli occhi di un osservatore sulla Terra. Ci concentreremo sul suo percorso visibile, sulle sue variazioni stagionali e sulle curiosità che emergono da un'attenta osservazione. Comprendere il moto apparente del Sole è fondamentale per apprezzare la nostra posizione nell'universo.

Il percorso diurno: l'arco del Sole nell'orizzonte

Ogni giorno, il Sole sorge e tramonta, disegnando un arco apparente nel cielo. Questo movimento, familiare a tutti, è una diretta conseguenza della rotazione terrestre.

Il fenomeno quotidiano del Sole che emerge dall'orizzonte al mattino e scompare la sera è la manifestazione più evidente del moto apparente. Si tratta di un'illusione prospettica, generata dalla rotazione della Terra sul proprio asse. Sebbene sembri intuitivo che il Sole sorga sempre a Est e tramonti a Ovest, la realtà osservativa è più complessa e affascinante.

I punti di levata (o punto di orto) e tramonto (o punto di occaso) del Sole sull'orizzonte non sono fissi, ma variano nel corso dell'anno. Il Sole sorge e tramonta esattamente nei punti cardinali Est e Ovest solo due volte all'anno: durante gli equinozi di primavera e autunno. Per il resto dell'anno, la sua posizione di levata e calata si sposta. In primavera ed estate, il Sole sorge e tramonta più a nord dei punti cardinali Est e Ovest, mentre in autunno e inverno, si sposta più a sud. Ad esempio, dal solstizio d'estate all'equinozio d'autunno, il punto di levata tende a spostarsi nuovamente verso Est, e quello di calata verso Ovest.

Questo movimento è un'indicazione tangibile della complessa meccanica celeste che governa la nostra vita quotidiana, influenzando non solo la durata della luce ma anche la direzione da cui essa proviene. Storicamente, la capacità di osservare e prevedere questi spostamenti era fondamentale per la determinazione delle stagioni e la creazione di calendari agricoli e cerimoniali.

La tabella seguente illustra questa variazione per l'emisfero boreale.

| Evento Astronomico | Data Approssimativa | Direzione del Sorgere (Azimut) | Direzione del Tramonto (Azimut) |

|---|---|---|---|

| Equinozio di Primavera | 20-21 Marzo | Est (90°) | Ovest (270°) |

| Solstizio d'Estate | 20-21 Giugno | Nord-Est (es. 57.58° per 40.76°N) | Nord-Ovest (es. 302.44° per 40.76°N) |

| Equinozio d'Autunno | 22-23 Settembre | Est (90°) | Ovest (270°) |

| Solstizio d'Inverno | 21-22 Dicembre | Sud-Est | Sud-Ovest |

Altezza massima: l'elevazione del Sole a mezzogiorno locale

Oltre allo spostamento dei punti di orto e tramonto, l'altezza che il Sole raggiunge nel cielo durante il giorno è un altro aspetto cruciale del suo moto apparente.

Il Sole raggiunge la sua altezza massima, o culminazione, quando attraversa il meridiano locale. Questo momento è noto come "mezzogiorno solare locale". In generale, nelle medie latitudini dell'emisfero boreale, il Sole culmina verso Sud.

L'altezza massima del Sole a mezzogiorno non è costante durante l'anno, ma dipende dalla latitudine dell'osservatore (φ) e dalla declinazione del Sole (δ), che varia quotidianamente.

h=90°−ϕ±δ

Il segno di δ dipende dall'emisfero e dalla posizione del Sole rispetto all'equatore celeste. Ad esempio, approssimando l'obliquità dell'eclittica (ε) a circa 23.5°:

-

Agli Equinozi (δ = 0°): l'altezza del Sole a mezzogiorno è semplicemente h=90°−ϕ.

-

Al Solstizio d'Estate (δ ≈ +23.5° nell'emisfero boreale): Il Sole raggiunge la sua massima altezza annuale: h=90°−ϕ+23.5°.

-

Al Solstizio d'Inverno (δ ≈ -23.5° nell'emisfero boreale): Il Sole raggiunge la sua minima altezza annuale: h=90°−ϕ−23.5°.

Queste formule non sono solo calcoli astratti ma rivelano come la latitudine di un osservatore determini intrinsecamente la "firma" del percorso solare nel cielo. La relazione matematica tra la posizione dell'osservatore e l'altezza del Sole è la base delle diverse fasce climatiche e delle variazioni nell'illuminazione naturale che influenzano profondamente la vita sulla Terra. Ad esempio, il fatto che all'equatore il Sole possa raggiungere lo zenit (90°) due volte all'anno, o che ai poli possa rimanere sopra l'orizzonte per mesi, è una conseguenza diretta di queste relazioni. La comprensione di queste formule permette non solo di prevedere l'altezza del Sole, ma anche di apprezzare come la geometria del sistema Terra-Sole si traduca in fenomeni quotidiani e stagionali così diversi a seconda della nostra posizione sul globo.

Influenza della latitudine: come la posizione dell'osservatore modifica l'arco diurno

L'arco che il Sole disegna nel cielo ogni giorno cambia radicalmente con la latitudine dell'osservatore, creando uno spettro di esperienze solari uniche in tutto il mondo.

-

All'equatore (φ = 0°): il Sole sorge e tramonta quasi perpendicolarmente all'orizzonte. L'arco diurno è sempre di circa 12 ore, tutti i giorni dell'anno. Il Sole passa allo zenit due volte all'anno, in corrispondenza degli equinozi, quando la sua declinazione è zero. La sua traiettoria è sempre quasi verticale rispetto all'orizzonte.

-

Alle medie latitudini (es. Italia, φ ≈ 42°): il Sole culmina a sud dell'osservatore. L'altezza massima varia significativamente tra estate e inverno (ad esempio, per una latitudine di 42° N, l'altezza massima varia tra circa 71° in estate e 25° in inverno). Di conseguenza, la durata del giorno cambia drasticamente tra le stagioni.

-

Ai Circoli Polari (φ ≈ 66.5°): qui si manifestano fenomeni estremi. Durante il solstizio d'estate, il Sole può rimanere sopra l'orizzonte per 24 ore, un fenomeno noto come il "Sole di mezzanotte", toccando l'orizzonte a mezzanotte. Al solstizio d'inverno, al contrario, il Sole può non sorgere affatto, dando origine alla "notte polare". Quanto detto vale per il Circolo Polare Artico, mentre per il suo corrispondente Antartico si invertono le stagioni.

-

Ai Poli (φ = 90°): il Sole descrive un cerchio parallelo all'orizzonte. Al solstizio d'estate, rimane sopra l'orizzonte a un'altezza di circa 23.5° per 24 ore. Agli equinozi, si trova esattamente sull'orizzonte, e per circa sei mesi all'anno (dal solstizio d'autunno al solstizio di primavera), il Sole rimane completamente sotto l'orizzonte.

La combinazione delle variazioni di altezza e durata dell'arco diurno con la latitudine rivela un vero e proprio "spettro" di esperienze solari sul nostro pianeta. Questo non è solo una questione di numeri, ma di come la luce e il calore solare vengono distribuiti e percepiti in diverse regioni. Dal Sole quasi verticale dell'equatore al Sole di mezzanotte dei poli, ogni latitudine offre una prospettiva unica sulla danza apparente del Sole. Questo è un esempio lampante di come la geometria cosmica influenzi direttamente l'ambiente terrestre e la vita su di essa. Questa profonda variazione del percorso solare è la ragione fondamentale delle diverse zone climatiche della Terra, influenzando la biodiversità, i cicli agricoli e persino le tradizioni culturali legate alla luce e al buio.

L'altezza variabile e la durata del giorno

L'altezza massima che il Sole raggiunge nel cielo e la durata delle ore di luce sono fenomeni osservativi strettamente correlati

L'altezza massima che il Sole raggiunge nel cielo e la durata delle ore di luce sono fenomeni osservativi strettamente correlati, che percepiamo direttamente nella variazione delle ore di luce e nell'intensità del calore.

Variazione dell'altezza massima del Sole a mezzogiorno: un fenomeno annuale

L'altezza che il Sole raggiunge a mezzogiorno nel cielo non è costante, ma varia in modo significativo nel corso dell'anno. Questa variazione è la ragione per cui d'estate il Sole appare molto più alto sull'orizzonte rispetto all'inverno. La differenza tra l'altezza massima del Sole al solstizio d'estate e quella al solstizio d'inverno è sempre pari a circa 47° (due volte l'obliquità dell'eclittica, 2ε ≈ 2 * 23.5° = 47°), indipendentemente dalla latitudine dell'osservatore. Questo significa che, ovunque ci si trovi, il "salto" in altezza del Sole tra il giorno più lungo e il giorno più corto dell'anno è sempre lo stesso.

Collegamento con la durata del giorno e della notte

L'altezza e la lunghezza dell'arco che il Sole disegna sopra l'orizzonte sono direttamente correlate al tempo in cui il Sole è visibile sopra l'orizzonte, ovvero il periodo compreso tra l'orto e l'occaso. Un arco più alto e più lungo significa che il Sole rimane sopra l'orizzonte per un periodo più esteso.

È fondamentale distinguere questo periodo dalla vera e propria "durata del giorno" intesa come ore di luce. Sebbene il Sole sia la nostra fonte primaria di illuminazione, la luce solare continua a essere presente anche quando la nostra stella è già scesa sotto l'orizzonte, grazie al fenomeno della diffusione della luce nell'atmosfera, che dà origine ai crepuscoli (civile, nautico e astronomico). Pertanto, quando parliamo di "giorno" in questo contesto, ci riferiamo specificamente all'intervallo di tempo in cui il disco solare è interamente al di sopra della linea dell'orizzonte, e non alla totalità delle ore di luce che includono anche i crepuscoli.

La parte del cerchio che il Sole descrive sopra l'orizzonte rappresenta questo periodo di "permanenza diurna", mentre la parte sotto l'orizzonte corrisponde al periodo in cui il Sole non è visibile.

- Equinozi: in questi giorni, il Sole si trova sull'equatore celeste, e il suo percorso è diviso esattamente a metà dall'orizzonte. Di conseguenza, il periodo in cui il Sole è sopra l'orizzonte è di circa 12 ore, e così anche quello in cui è sotto, in ogni punto della Terra.

- Solstizio d'Estate: nell'emisfero boreale, il Sole raggiunge la sua massima declinazione positiva, disegnando l'arco più alto e più lungo sopra l'orizzonte. Questo si traduce nel periodo più esteso in cui il Sole è sopra l'orizzonte, e di conseguenza nella "giornata" più lunga dell'anno e nella "notte" più corta (sempre per l'emisfero boreale, mentre per quello australe si ha l'effetto contrario).

- Solstizio d'Inverno: nell'emisfero boreale, il Sole raggiunge la sua massima declinazione negativa. L'arco sopra l'orizzonte è il più basso e il più corto, determinando il periodo più breve in cui il Sole è sopra l'orizzonte e la "notte" più lunga dell'anno (sempre per l'emisfero boreale, mentre per quello australe si ha l'effetto contrario).

La variazione dell'altezza del Sole e del periodo in cui è sopra l'orizzonte non è solo una curiosità geometrica; è la manifestazione osservativa diretta del "bilancio energetico" che la Terra riceve dal Sole. Un Sole più alto e un periodo di permanenza più lungo sopra l'orizzonte significano più energia solare concentrata per unità di superficie e per un periodo di tempo maggiore. Sebbene le cause primarie delle stagioni siano escluse in questa trattazione, la loro manifestazione osservativa in termini di intensità di calore e ore di luce è direttamente collegata a questi fenomeni apparenti. Questa relazione fondamentale tra il percorso apparente del Sole e la quantità di energia ricevuta è ciò che determina le stagioni climatiche, influenzando profondamente l'agricoltura, gli ecosistemi e la vita umana in generale.

La seguente tabella riassume l'altezza massima del Sole a mezzogiorno in diverse latitudini:

| Latitudine (φ) | Altezza Sole all'Equinozio (90°-φ) | Altezza Sole al Solstizio d'Estate (90°-φ+23.5°) | Altezza Sole al Solstizio d'Inverno (90°-φ-23.5°) | Note Osservative |

|---|---|---|---|---|

| Equatore (0°) | 90° | 90° + 23.5° = 113.5° (Zenit) | 90° - 23.5° = 66.5° | Sole allo Zenit agli equinozi e vicino ad esso nei solstizi. Giorno e notte sempre 12h. |

| Tropico del Cancro (23.5° N) | 90° - 23.5° = 66.5° | 90° - 23.5° + 23.5° = 90° (Zenit) | 90° - 23.5° - 23.5° = 43° | Sole allo Zenit al solstizio d'estate. |

| Medie Latitudini (es. Italia, 42° N) | 90° - 42° = 48° | 90° - 42° + 23.5° = 71.5° | 90° - 42° - 23.5° = 24.5° | Variazione significativa di altezza e durata del giorno. |

| Circolo Polare Artico (66.5° N) | 90° - 66.5° = 23.5° | 90° - 66.5° + 23.5° = 47° | 90° - 66.5° - 23.5° = 0° | Sole di mezzanotte al solstizio d'estate; Sole non sorge al solstizio d'inverno. |

| Polo Nord (90° N) | 90° - 90° = 0° | 90° - 90° + 23.5° = 23.5° | 90° - 90° - 23.5° = -23.5° | Sole sull'orizzonte agli equinozi; Sole di mezzanotte per 6 mesi in estate; notte polare per 6 mesi in inverno. |

La velocità apparente e l'analemma solare

Il movimento apparente del Sole lungo il cielo non è perfettamente uniforme, una variazione che si manifesta in modo sorprendente quando osservata attentamente.

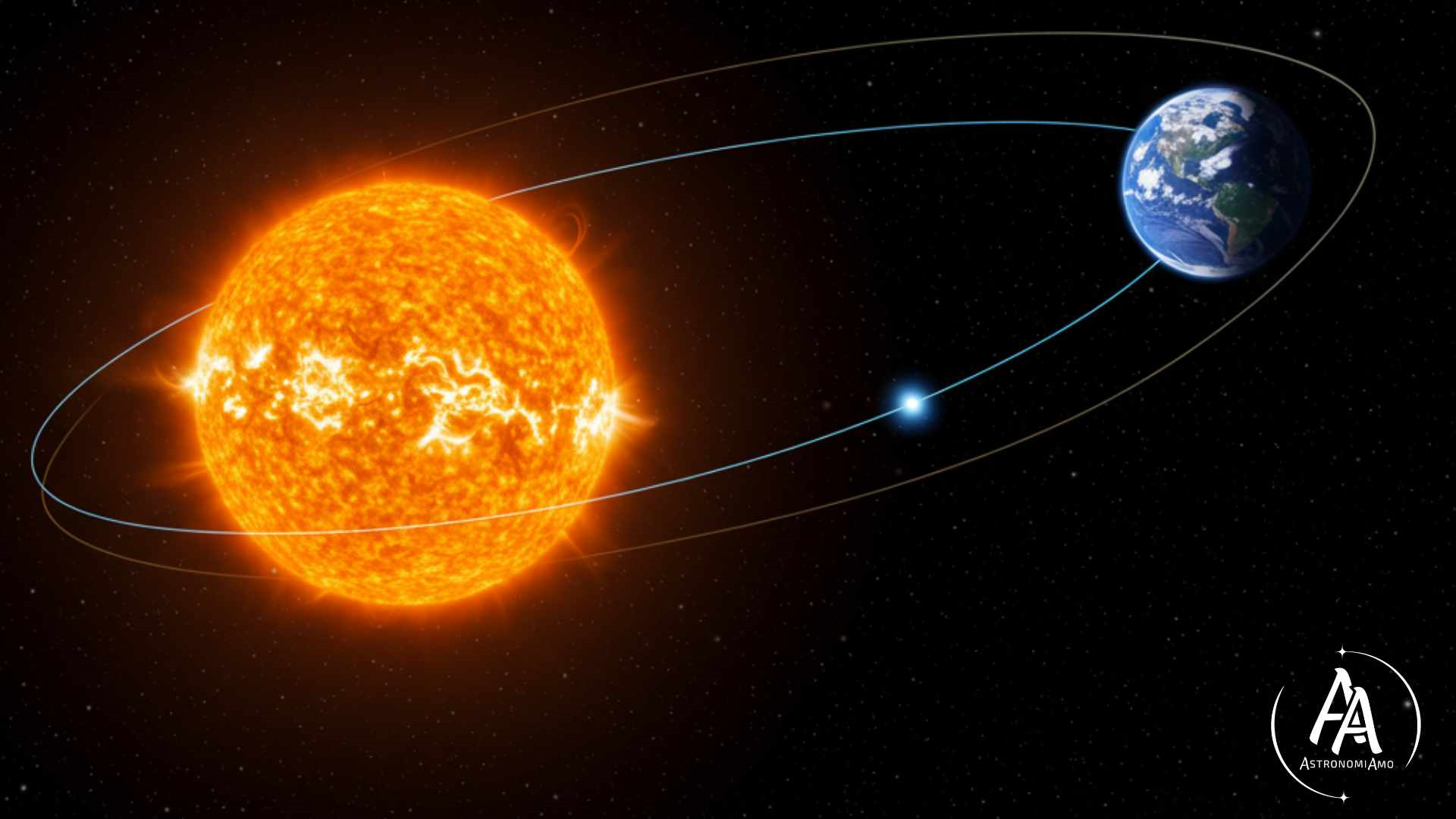

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il Sole non sembra muoversi nel cielo a una velocità costante. Questo movimento non uniforme è dovuto principalmente a due fattori: l'orbita ellittica della Terra attorno al Sole e l'inclinazione dell'asse terrestre.

L'orbita terrestre non è un cerchio perfetto, ma un'ellisse, con il Sole posizionato in uno dei suoi fuochi. Di conseguenza, la Terra si muove più velocemente al perielio e più lentamente quando è in afelio.

La variazione nella velocità apparente del Sole, combinata con il cambiamento della sua altezza nel cielo durante l'anno, si manifesta in una figura affascinante e unica: l'analemma solare.

La forma caratteristica a otto dell'analemma è dovuta principalmente a due fattori:

-

L'inclinazione assiale della Terra: l'inclinazione dell'asse terrestre (circa 23.5°) rispetto al piano della sua orbita è la causa principale della forma a otto. Questa inclinazione fa sì che il Sole appaia più alto in cielo d'estate e più basso d'inverno, tracciando un'oscillazione verticale. Senza questa inclinazione, l'analemma sarebbe una semplice ellisse o, all'equatore, una linea retta da ovest a est.

-

L'orbita ellittica della Terra: la forma ellittica dell'orbita terrestre, che causa le variazioni nella velocità orbitale, è responsabile dell'asimmetria dell'analemma. Se l'orbita fosse perfettamente circolare, i due "lobi" dell'otto sarebbero identici. Poiché la Terra si muove più velocemente quando è più vicina al Sole (nel perielio, che cade durante l'inverno dell'emisfero boreale), il Sole disegna un "lobo" più ampio in quel periodo.

L'analemma è, in essenza, un diagramma visivo dell'equazione del tempo, unendo le variazioni di declinazione (che determinano l'altezza verticale) e le variazioni di velocità apparente (che determinano lo spostamento orizzontale). Questa figura non è solo una curiosità; è una profonda sintesi visiva delle caratteristiche orbitali e rotazionali della Terra. È una "firma" del nostro pianeta, che codifica visivamente i due principali motori del moto apparente del Sole. L'analemma serve come un potente strumento didattico, permettendo agli osservatori di cogliere complesse meccaniche celesti attraverso una singola, elegante rappresentazione visiva. Per fotografare l'analemma, è necessario scattare una foto del Sole ogni giorno, dallo stesso luogo e alla stessa ora (preferibilmente intorno a mezzogiorno, quando il Sole è più alto nel cielo), per un intero anno, utilizzando un filtro solare per proteggere l'obiettivo.

L'equazione del Tempo: la differenza tra il tempo del Sole e il tempo dell'orologio

Per comprenderla visivamente, possiamo immaginare due soli:

-

Il Sole vero è il Sole che osserviamo realmente nel cielo. Il suo movimento apparente non è uniforme a causa dell'orbita ellittica della Terra e dell'inclinazione assiale. Pertanto, il "giorno solare vero" non ha una durata costante durante l'anno.

-

Il Sole medio è un Sole ideale e immaginario. Si muove lungo l'equatore celeste con una velocità angolare costante, come se la Terra si muovesse su un'orbita circolare perfetta e il suo asse non fosse inclinato. Il "giorno solare medio" ha una durata costante, ed è quello che usiamo per i nostri orologi.

L'Equazione del Tempo (E) quantifica la differenza tra questi due "soli":

E = Tempo solare medio − Tempo solare vero

Questa equazione ci dice quanto il Sole vero è "in anticipo" o "in ritardo" rispetto al Sole medio. Ad esempio, a novembre, il tempo solare apparente può essere 16 minuti avanti rispetto al tempo solare medio, mentre a febbraio è 14 minuti indietro. L'Equazione del Tempo si annulla quattro volte all'anno: a metà aprile, a metà giugno, verso Natale e ai primi di settembre. In questi momenti, il Sole vero e il Sole medio culminano contemporaneamente.

Post più popolari

K2-18b: Tra speranza e scetticismo

22/04/2025

Stella polare: cosa è e come trovarla

08/11/2024

Tags

Acqua Astrobiologia Atmosfere planetarie Aurora polare BIblioteche Buchi neri Comete Congiunzioni Corpi celesti Corso Cosmologia Difesa planetaria Eclisse Elettromagnetismo Esopianeti Eventi dal vivo Fenomeni transitori Gravità Infrarosso Inquinamento La Luna Marte Meteorologia spaziale Microonde Missioni Spaziali Moto Occultazioni Opposizioni Osservazione Pianeta Nove Pianeti Quantistica Radiazione Cosmica di Fondo Radiazione Radioastronomia Raggi X Saturno Sistema Solare Sole Stelle e ciclo stellare Storia astronomica Ultravioletto VenereCategorie

Potrebbe interessarti...

27 aprile: Osservazione del Sole a Parco Bonelli

Il 27 aprile 2025, dalle ore 1 ...

Leggi di più14/04/2025

16 agosto 2025: "ISTEDDOS" tra miti e stelle a Santu Lussurgiu

In collaborazione con Ispidien ...

Leggi di più16/08/2025

14 giugno 2025 - Costellazioni e mitologie a Parco Bonelli (RM)

Una serata all'aria aperta per ...

Leggi di più04/06/2025

31 gennaio 2025: un passaggio della Stazione Spaziale degno di nota

Verso le ore 18 del 31 gennaio ...

Leggi di più26/01/2025

L'Astronomia Infrarossa: vedere l'Universo attraverso la polvere

Esploriamo l'astronomia infrar ...

Leggi di più28/01/2025

16 gennaio 2025: il ritorno di Marte in opposizione

Marte raggiunge l'opposizione ...

Leggi di più12/01/2025

Introduzione alla conoscenza del cielo - corso di astronomia

Un corso in 7 incontri, più us ...

Leggi di più01/09/2025

28 giugno 2025: Stelle d'Estate al Parco Tevere Magliana

La sera del 28 giugno 2025, a ...

Leggi di più21/06/2025

Venere e Saturno si Incontrano: la Congiunzione di Gennaio 2025

Il 19 gennaio 2025 Venere e Sa ...

Leggi di più12/01/2025

Chi Siamo

Chi Siamo Terra in Vista 2024

Terra in Vista 2024 Relatori

Relatori Argomenti

Argomenti WebTV

WebTV Sole

Sole Luna

Luna Strutture lunari

Strutture lunari Mercurio

Mercurio Venere

Venere Marte

Marte Giove

Giove Satelliti di Giove

Satelliti di Giove Saturno

Saturno Urano

Urano Nettuno

Nettuno Asteroidi

Asteroidi Comete

Comete Bolidi

Bolidi Sciami meteorici

Sciami meteorici ISS

ISS Altri satelliti

Altri satelliti Lanci

Lanci Costellazioni

Costellazioni Stelle

Stelle Profondo cielo

Profondo cielo Esopianeti

Esopianeti Cielo del mese

Cielo del mese Eclissi di Sole

Eclissi di Sole Eclissi di Luna

Eclissi di Luna