Biografia di Isaac Newton

La vita e gli studi

Una vita che segna il passaggio dalla magia rinascimentale all'emergente razionalismo, guidato dal formalismo matematico

Il Seicento si configura come il crocevia fondamentale tra la magia rinascimentale, ancora viva in pratiche come l'Alchimia, e l'emergente razionalismo che avrebbe definito l'Illuminismo.

Il Seicento si configura come il crocevia fondamentale tra la magia rinascimentale, ancora viva in pratiche come l'Alchimia, e l'emergente razionalismo che avrebbe definito l'Illuminismo.

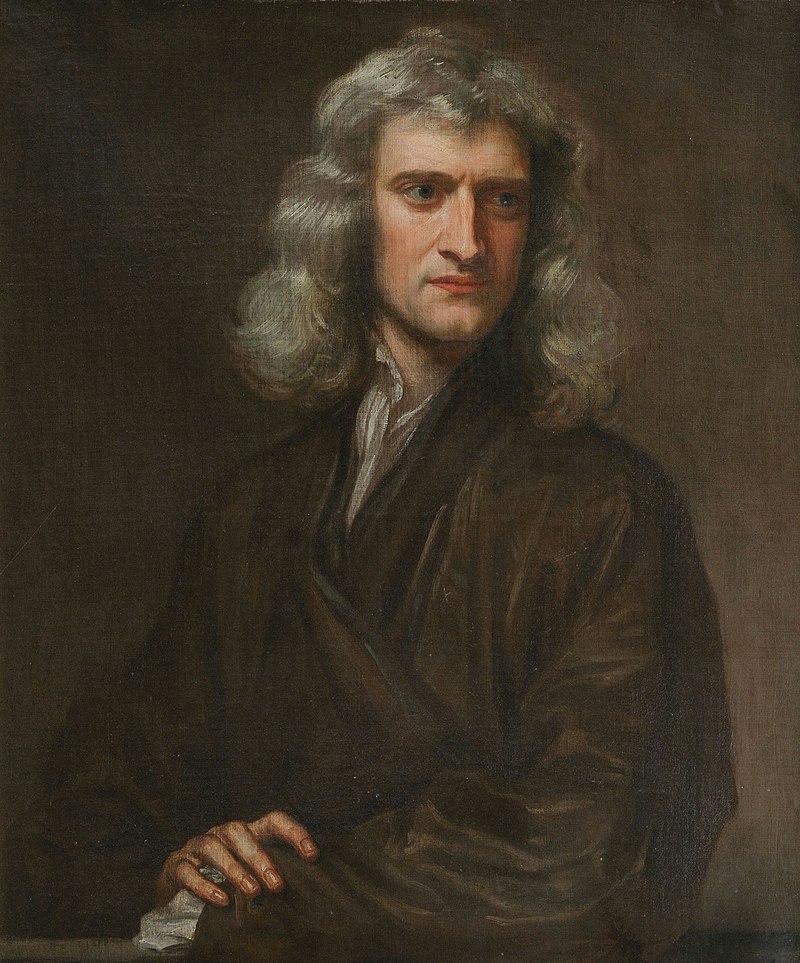

Isaac Newton (a sinistra, ritratto di Isaac Newton - 1689 - Godfrey Kneller - pubblico dominio) non fu semplicemente un grande scienziato; fu l'apice di questa transizione, unendo i filoni di pensiero avviati da predecessori come Galileo Galilei e René Cartesio. Mentre Cartesio aveva fornito un modello di universo basato sulla geometria e sulle forze meccaniche, Newton stabilì il modello definitivo per la ricerca scientifica, insistendo sull'uso congiunto della matematica e della sperimentazione empirica.

La sua opera fornì alla Royal Society, e alla comunità scientifica europea nel suo complesso, una struttura metodologica e un apparato matematico così potente da dominare la fisica, l'astronomia e l'ingegneria per oltre due secoli. Il sistema newtoniano trasformò la "filosofia naturale" in una scienza rigorosamente quantitativa, capace di previsioni accurate a livello cosmico.

La vita e la formazione accademica (1643–1669)

Nascita, infanzia e studi

Isaac Newton nacque prematuramente il 4 gennaio 1643 (secondo il calendario gregoriano, corrispondente al 25 dicembre 1642 nel calendario giuliano in vigore nel suo paese natale) a Woolsthorpe-by-Colsterworth, nel Lincolnshire. L'infanzia fu segnata dall'assenza della figura paterna e, successivamente, dalla separazione precoce dalla madre, risposatasi. Questa solitudine precoce è spesso vista come un elemento che contribuì alla sua natura introversa e alla sua intensa focalizzazione intellettuale.

Woolsthorpe Manor, Casa di Sir Isaac Newton nel Lincolnshire. Crediti: Di DeFacto - Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43443063

Woolsthorpe Manor, Casa di Sir Isaac Newton nel Lincolnshire. Crediti: Di DeFacto - Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43443063

La sua educazione primaria avvenne presso la King's School di Grantham. Già in questi anni emerse un interesse pratico e quasi ossessivo per la meccanica, manifestato nella costruzione autodidatta di modelli ingegneristici e macchine.

Newton si iscrisse al Trinity College di Cambridge nel 1661 come sizar, una categoria di studente che lavorava per pagare le tasse universitarie. I suoi studi iniziali erano ancora dominati dalla filosofia aristotelica, ma presto si immerse nelle nuove correnti di pensiero, leggendo con avidità le opere di Cartesio, Euclide e i testi di matematica avanzata. Fondamentale fu l'influenza di Isaac Barrow, il primo titolare della prestigiosa cattedra Lucasiana di Matematica.

Sotto l'influenza di Barrow e di altri pensatori, Newton abbandonò progressivamente la filosofia scolastica. La sua metodologia iniziò a focalizzarsi sulla filosofia naturale, insistendo sulla necessità di fondare la conoscenza sui principi derivati dalla dimostrazione geometrica e dall'osservazione sistematica.

Il "periodo mirabile" (1665–1667): genesi del calcolo, ottica e gravitazione

Il periodo più fecondo e creativo di Newton avvenne tra il 1665 e il 1667, noto come il "periodo mirabile." La causa scatenante fu l'epidemia di peste che costrinse l'Università di Cambridge a chiudere, spingendo Newton, allora poco più che ventenne, a ritirarsi nella sua tenuta di Woolsthorpe.

Nonostante l'isolamento forzato, in quei 18 mesi Newton gettò le basi per tre aree di ricerca che avrebbero ridefinito la scienza:

- la formulazione preliminare del calcolo infinitesimale (il metodo delle flussioni);

- le scoperte fondamentali sulla natura della luce e dei colori;

- la prima, cruciale formulazione della legge di gravitazione universale.

La famosa, sebbene forse apocrifa, leggenda della mela che cade simboleggia perfettamente l'intuizione di collegare la fisica terrestre (la mela) alla fisica celeste (l'orbita lunare), un'unificazione concettuale che sarebbe stata pienamente realizzata nei Principia.

I contributi matematici e l'ottica

Lo sviluppo del calcolo infinitesimale (il metodo delle flussioni) e la controversia con Leibniz

Il contributo matematico forse più cruciale di Newton fu lo sviluppo del calcolo infinitesimale, che egli chiamò il "metodo delle flussioni" (per la differenziazione) e delle "fluenti" (per l'integrazione). Questo strumento fornì per la prima volta un linguaggio matematico coerente per descrivere e analizzare il cambiamento dinamico, il movimento istantaneo e le aree sotto le curve - elementi essenziali per la fisica dinamica.

Tuttavia, lo sviluppo del calcolo portò alla celebre e aspra controversia sulla priorità con il filosofo e matematico tedesco Gottfried Wilhelm Leibniz, che aveva sviluppato indipendentemente la sua versione del calcolo con una notazione diversa. La rivalità, fortemente politicizzata e fomentata tra la Royal Society (che sosteneva ovviamente Newton) e la comunità scientifica continentale (che sosteneva Leibniz), ebbe conseguenze durature. La vittoria morale di Newton, sostenuta dalla sua istituzione, isolò per quasi un secolo la matematica inglese, che continuò a usare l'ingombrante notazione a flussioni, mentre il resto d'Europa adottò la notazione più flessibile e potente di Leibniz. Nonostante il conflitto, il calcolo fornì lo scheletro analitico senza il quale i Principia non avrebbero potuto essere scritti.

La teoria corpuscolare della luce e la natura dei colori

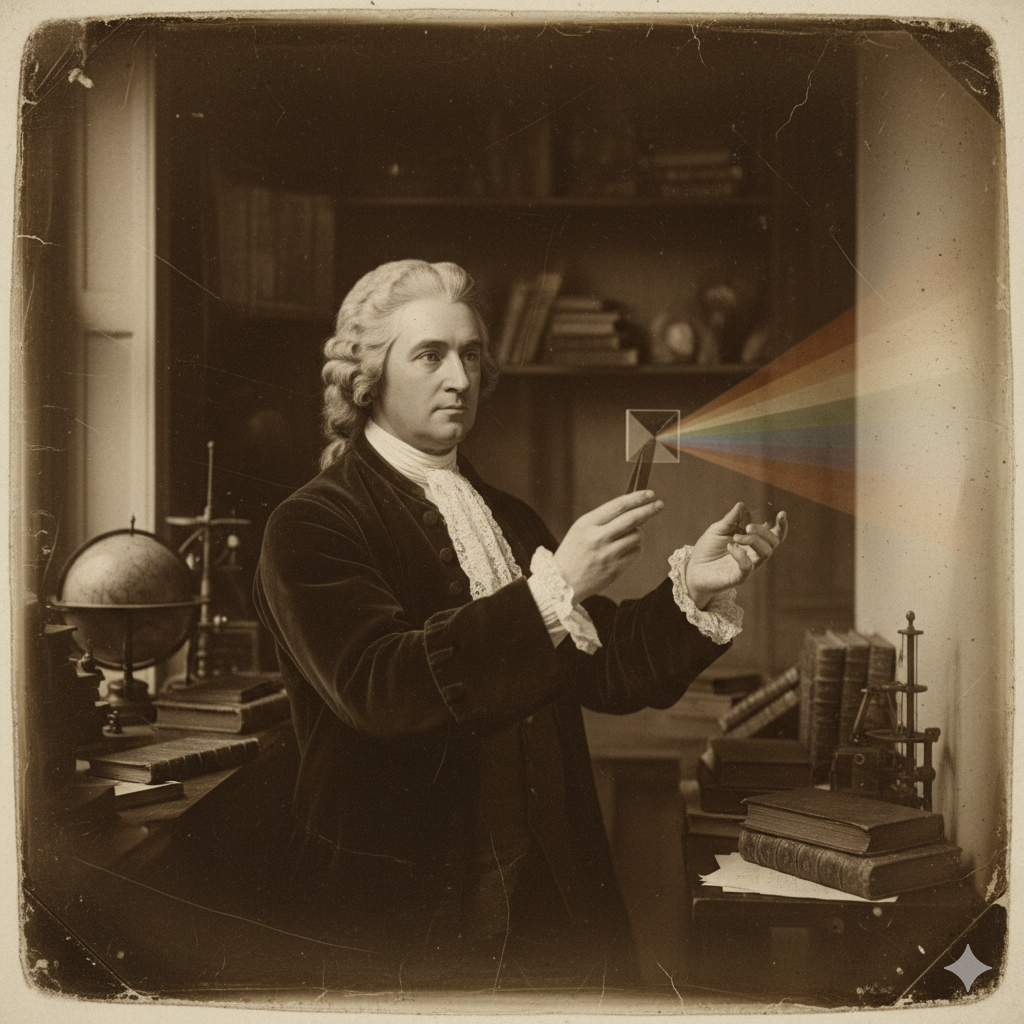

Nel campo dell'ottica, Newton rivoluzionò la comprensione della luce. L'esperimento del prisma (a destra una immagine artistica elaborata da AI), descritto dettagliatamente nelle sue opere, dimostrò in modo inconfutabile che la luce bianca non è pura, ma è composta da un continuum di raggi di diverso colore, ciascuno rifranto con un angolo specifico. Questa scoperta superò la teoria accettata che considerava i colori come semplici modificazioni della luce bianca e stabilì la fondazione della moderna teoria del colore.

Nel campo dell'ottica, Newton rivoluzionò la comprensione della luce. L'esperimento del prisma (a destra una immagine artistica elaborata da AI), descritto dettagliatamente nelle sue opere, dimostrò in modo inconfutabile che la luce bianca non è pura, ma è composta da un continuum di raggi di diverso colore, ciascuno rifranto con un angolo specifico. Questa scoperta superò la teoria accettata che considerava i colori come semplici modificazioni della luce bianca e stabilì la fondazione della moderna teoria del colore.

Per spiegare la natura della luce, Newton propose che essa fosse composta da particelle, o corpuscoli, in contrapposizione alla teoria ondulatoria sostenuta da Christiaan Huygens. Sebbene la teoria ondulatoria abbia dominato il campo per tutto il XVIII e XIX secolo, la persistenza di Newton nel postulare una natura particellare della luce ha una risonanza storica sorprendente.

L'intuizione corpuscolare newtoniana, sebbene concettualmente superata, anticipa, in modo non deterministico, la nozione di dualità onda-particella della meccanica quantistica. Infatti, Albert Einstein, nel suo lavoro sull'effetto fotoelettrico del 1905, per il quale vinse il Premio Nobel per la Fisica nel 1921, dimostrò che la luce interagisce con la materia come se fosse composta da pacchetti discreti di energia, chiamati quanti (o fotoni). Sebbene il fotone sia un concetto quantistico radicalmente diverso dal corpuscolo classico di Newton, entrambi rompevano con la pura visione ondulatoria dominante. Il riconoscimento di Einstein per la "scoperta della legge dell'effetto fotoelettrico" può essere interpretato come un risarcimento storico involontario per l'antica intuizione corpuscolare di Newton, dimostrando la complessa e non lineare evoluzione dei concetti fondamentali nella fisica.

Il telescopio riflettore e le implicazioni per la strumentazione scientifica

.jpg) Un'applicazione pratica diretta delle sue teorie ottiche fu la costruzione del primo telescopio riflettore pratico (a destra, immagine della Royal Society). Newton ideò questo strumento per mitigare il problema dell'aberrazione cromatica, che era un difetto intrinseco dei telescopi a rifrazione causato dalla scomposizione della luce attraverso le lenti (un effetto che aveva dimostrato con il prisma). Utilizzando specchi, Newton creò un design che divenne il fondamento per i futuri telescopi astronomici di grandi dimensioni, stabilendo un modello di integrazione tra la teoria ottica e l'ingegneria strumentale pratica.

Un'applicazione pratica diretta delle sue teorie ottiche fu la costruzione del primo telescopio riflettore pratico (a destra, immagine della Royal Society). Newton ideò questo strumento per mitigare il problema dell'aberrazione cromatica, che era un difetto intrinseco dei telescopi a rifrazione causato dalla scomposizione della luce attraverso le lenti (un effetto che aveva dimostrato con il prisma). Utilizzando specchi, Newton creò un design che divenne il fondamento per i futuri telescopi astronomici di grandi dimensioni, stabilendo un modello di integrazione tra la teoria ottica e l'ingegneria strumentale pratica.

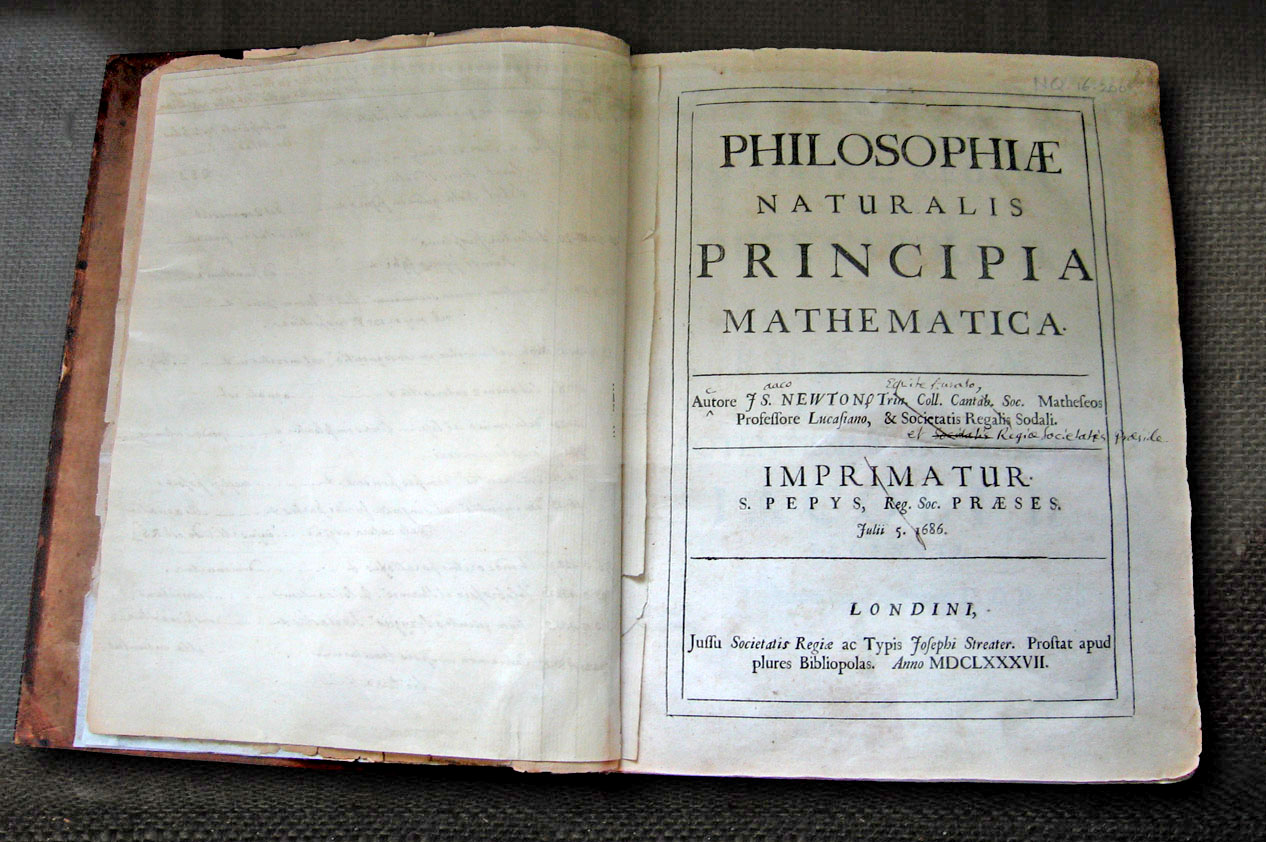

Philosophiae Naturalis Principia Mathematica: via alla Fisica classica

Il 1687 determina l'inizio di una nuova forma di Fisica, disegnata dal nuovo metodo generato dalla mente di Isaac Newton

La genesi dei Philosophiae Naturalis Principia Mathematica è legata a una sfida intellettuale. Nel 1684, l'astronomo Edmond Halley visitò Newton a Cambridge per interrogarlo sulla forma dell'orbita planetaria risultante da una forza di attrazione inversamente proporzionale al quadrato della distanza. Newton rispose immediatamente di aver già risolto il problema, dimostrando che l'orbita doveva essere un'ellisse.

Incoraggiato e sostenuto finanziariamente da Halley, Newton si dedicò alla stesura dell'opera, che fu pubblicata nel 1687. Sebbene vi fosse una disputa sulla priorità della legge dell'inverso del quadrato (rivendicata anche da Robert Hooke e Christopher Wren), Newton si distinse per aver fornito non solo l'intuizione, ma la dimostrazione matematica universale e la sua applicazione coerente a tutto il Sistema Solare. L'opera è strutturata in tre libri, che trattano rispettivamente del moto dei corpi in assenza di resistenza (De Motu Corporum), del moto in sistemi resistivi (fluidi) e infine, il De Mundi Systemate (il sistema del mondo) che applica le leggi cosmologicamente.

La prima edizione della Philosophiae Naturalis Principia Mathematica di Sir Isaac Newton con le sue correzioni manoscritte per la seconda edizione. La prima edizione fu pubblicata sotto l'egida di Samuel Pepys, presidente della Royal Society. Al momento della seconda edizione, Newton stesso era diventato presidente della Royal Society, come indicato nelle sue correzioni. Il libro è stato digitalizzato dalla Biblioteca dell'Università di Cambridge ed è consultabile nella Cambridge Digital Library insieme ad altre opere originali di Isaac Newton. Il libro è esposto nella Wren Library del Trinity College di Cambridge.

La prima edizione della Philosophiae Naturalis Principia Mathematica di Sir Isaac Newton con le sue correzioni manoscritte per la seconda edizione. La prima edizione fu pubblicata sotto l'egida di Samuel Pepys, presidente della Royal Society. Al momento della seconda edizione, Newton stesso era diventato presidente della Royal Society, come indicato nelle sue correzioni. Il libro è stato digitalizzato dalla Biblioteca dell'Università di Cambridge ed è consultabile nella Cambridge Digital Library insieme ad altre opere originali di Isaac Newton. Il libro è esposto nella Wren Library del Trinity College di Cambridge.

I Principia codificarono i principi della dinamica attraverso le celebri tre leggi del moto.

-

Legge I (Principio di Inerzia): Stabilisce che un corpo permane nel suo stato di quiete o moto rettilineo uniforme finché non è costretto a mutare tale stato da forze che agiscono su di esso. Questa legge definisce il concetto di inerzia e di sistema di riferimento inerziale.

-

Legge II (Legge fondamentale della dinamica): Afferma che la forza netta agente su un corpo è proporzionale all'accelerazione prodotta. La relazione, spesso espressa come F = ma (dove m è la massa inerziale), collega la causa (forza) con l'effetto (accelerazione) e fornisce un metodo quantitativo per l'analisi dinamica.

-

Legge III (Legge di Azione e Reazione): Stabilisce che ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Questa legge assicura che le interazioni tra i corpi siano reciproche e garantisce la conservazione della quantità di moto totale del sistema.

Queste leggi stabilirono un insieme di principi coerente, quantitativo e applicabile universalmente, da un oggetto in caduta sulla Terra al complesso moto dei corpi celesti.

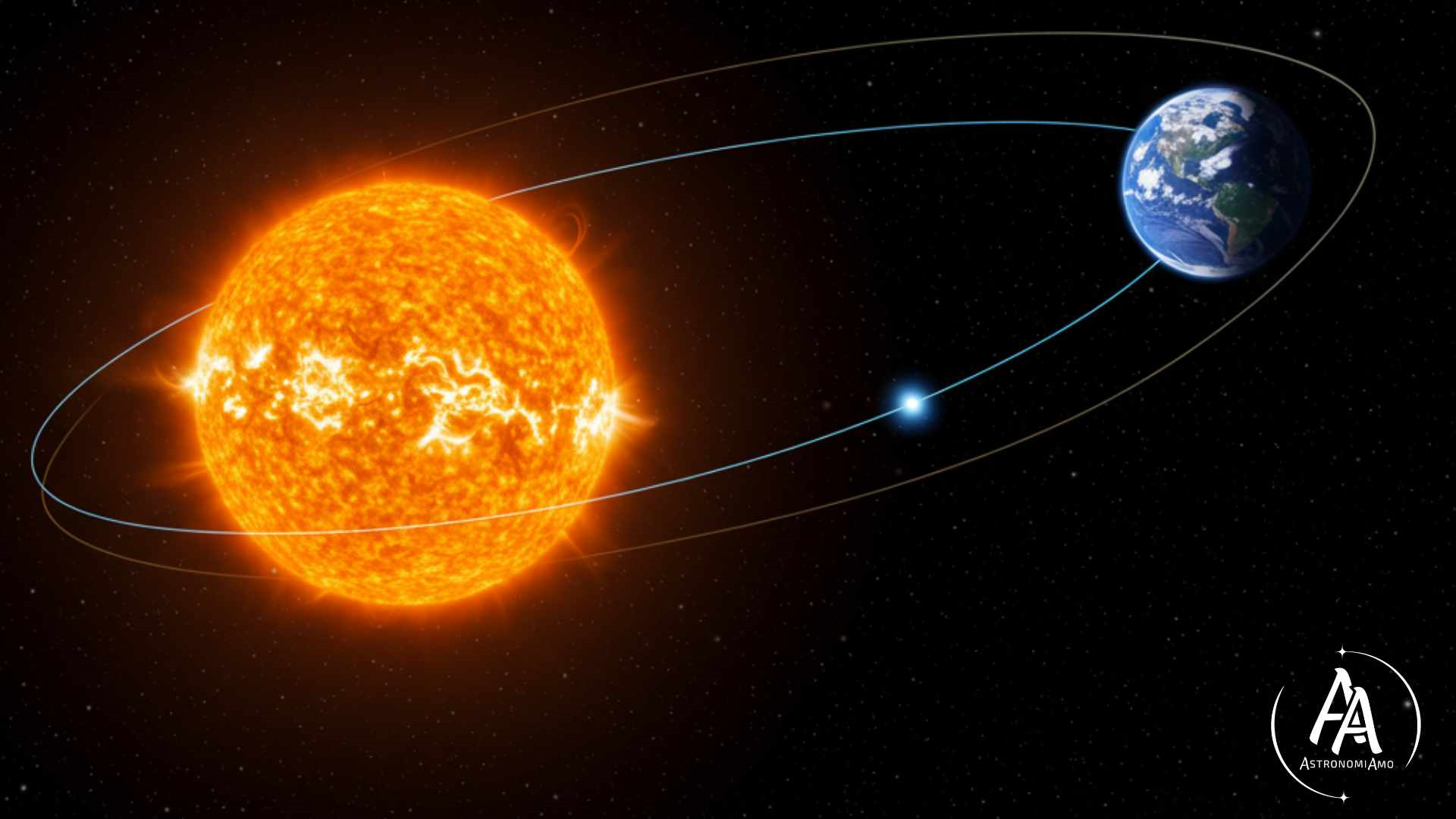

La legge di gravitazione universale: dalla mela alla cosmologia

Il culmine dei Principia è la legge di gravitazione universale

Matematicamente, questo è espresso come:

F = G (m1 * m2) / r2

Dove G è la costante gravitazionale.

Questa legge realizzò la sintesi definitiva tra fisica terrestre e celeste, dimostrando che la forza che governa la caduta degli oggetti sulla Terra è esattamente la stessa che mantiene i pianeti nelle loro orbite. La legge permise di spiegare, con precisione matematica, le leggi empiriche del moto planetario formulate da Keplero.

A livello filosofico, la gravitazione newtoniana presentò un problema notevole: la forza agiva istantaneamente a distanza, senza un mezzo fisico intermediario. Lo stesso Newton non ne identificò la causa, limitandosi a descriverne gli effetti e le leggi, una posizione metodologica riassunta nel suo famoso aforisma.

Analisi metodologica dei Principia: il metodo ipotetico-deduttivo

Il rigore scientifico di Newton è incapsulato nelle Regulae Philosophandi (Regole del Ragionamento). Il principio metodologico chiave è espresso nella massima "Hypotheses non fingo" (non elaboro ipotesi). Questa non era una negazione totale di tutte le ipotesi, ma un rifiuto categorico di elaborare ipotesi metafisiche o speculazioni non verificabili sulla causa ultima di fenomeni come la gravità.

Al contrario, Newton esigeva che i principi fisici (come la gravità stessa) fossero derivati dai fenomeni (induzione) e che le loro conseguenze fossero dimostrate attraverso calcoli matematici e verifiche sperimentali (deduzione). Stabilendo che ogni spiegazione fisica dovesse essere rigorosamente ancorata alla dimostrazione, Newton stabilì il modello per la scienza empirica moderna.

La carriera e i riconoscimenti

Dalle cariche istituzionali universitarie alla Presidenza della Royal Society che venne mantenuta fino alla morte

Dopo il suo "periodo mirabile," Newton divenne il secondo titolare della cattedra Lucasiana di Matematica a Cambridge nel 1669, la più prestigiosa cattedra matematica in Inghilterra. Nonostante gli obblighi didattici, che spesso trovava una distrazione noiosa, mantenne una rigorosa attività di ricerca. Questa posizione gli garantì la stabilità e l'ambiente necessari per sviluppare e formalizzare le scoperte che sarebbero confluite nei Principia e nell'Opticks.

La presidenza della Royal Society

Nel 1703, Newton fu eletto Presidente della Royal Society, carica che mantenne fino alla sua morte. Sotto la sua leadership, l'istituzione fu riorganizzata e consolidata, aumentando il suo potere scientifico e politico. Tuttavia, la sua presidenza fu anche segnata da controversie, tra cui la più celebre fu l'aspra gestione della disputa sul calcolo con Leibniz, dimostrando la sua natura combattiva e la sua tendenza a esercitare un controllo autoritario sulla comunità scientifica inglese.

Nel 1703, Newton fu eletto Presidente della Royal Society, carica che mantenne fino alla sua morte. Sotto la sua leadership, l'istituzione fu riorganizzata e consolidata, aumentando il suo potere scientifico e politico. Tuttavia, la sua presidenza fu anche segnata da controversie, tra cui la più celebre fu l'aspra gestione della disputa sul calcolo con Leibniz, dimostrando la sua natura combattiva e la sua tendenza a esercitare un controllo autoritario sulla comunità scientifica inglese.

Guardiano e Maestro della Zecca (Master of the Mint) e la lotta alla contraffazione

Nel 1696, Newton assunse il ruolo di Warden (Guardiano) della Zecca Reale, e nel 1699 fu promosso a Master (Maestro) della Zecca Reale. Questo incarico istituzionale cruciale lo vide applicare il suo rigore analitico alla risoluzione di problemi civili di vasta portata. Fu la mente dietro la Grande Riconiazione della moneta, essenziale per la stabilità economica del regno, e si dedicò con energia a combattere la dilagante contraffazione, dimostrando eccezionali capacità investigative.

Il fatto che un genio matematico e fisico di tale statura abbia dedicato decenni all'amministrazione civile e alla lotta al crimine finanziario dimostra che le sue capacità analitiche non erano relegate all'astrazione, ma erano direttamente applicabili alla risoluzione di problemi istituzionali concreti.

Onorificenze formali: il cavalierato e il riconoscimento reale

Il culmine del suo riconoscimento istituzionale avvenne nel 1705, quando la Regina Anna lo nominò Sir Isaac Newton. Fu il primo scienziato a ricevere l'onorificenza del cavalierato per i suoi meriti scientifici. Questo atto elevò la scienza a un nuovo livello di dignità pubblica e rese Newton un'icona nazionale, consolidando il suo status di figura pubblica di primissimo piano.

L'eredità di Newton nella Fisica e oltre

Il determinismo scientifico introdotto da Newton fu una chiave di volta in tutto il pensiero e la ricerca scientifica

Il paradigma newtoniano, formalizzato nei Principia, offrì una visione del cosmo come un orologio meccanico, operante sotto leggi fisse e prevedibili. La meccanica classica divenne il fondamento indiscusso dell'astronomia, della fisica e dell'ingegneria per più di duecento anni, portando al concetto di determinismo scientifico, in cui, conoscendo lo stato iniziale di un sistema, il suo stato futuro può essere perfettamente calcolato.

Tuttavia, il modello di Newton si dimostrò incompleto di fronte a fenomeni estremi: quelli che coinvolgono velocità prossime a quella della luce, campi gravitazionali intensi, o quelli che si manifestano a livello atomico e subatomico.

La revisione delle teorie newtoniane nel XX secolo: il superamento della meccanica classica con la relatività

L'opera di Albert Einstein, in particolare la teoria della relatività ristretta (1905) e la teoria della relatività generale (1916) , rappresentò non una semplice correzione del modello newtoniano, ma una rivoluzione epistemologica che ne mise in discussione i concetti fondamentali di spazio e tempo assoluti.

La relatività ristretta nacque dal riconoscimento da parte di Einstein delle "inadeguatezze della meccanica newtoniana" nel conciliare le leggi della meccanica con quelle del campo elettromagnetico. La meccanica newtoniana è quindi considerata come un caso limite della relatività, valido solo per velocità molto inferiori a quella della luce. Per descrivere correttamente il cambio di sistema di riferimento a velocità elevate, le trasformazioni di Galileo, usate nella fisica classica, devono essere sostituite dalle trasformazioni di Lorentz.

La teoria generale della relatività, pubblicata nel 1916 , offrì una nuova "teoria della gravitazione". Il concetto newtoniano di gravità come forza misteriosa che agisce a distanza fu sostituito da una descrizione geometrica: la massa e l'energia causano una curvatura dello spaziotempo quadridimensionale. Il principio fondamentale di questa nuova metafisica fisica è che "la materia dice allo spazio come curvarsi; lo spazio dice alla materia come muoversi".

Un colpo fondamentale al concetto newtoniano fu la dissoluzione del tempo assoluto. Mentre per Newton il tempo scorreva in modo uniforme per tutti, la relatività generale mostra che la curvatura dello spaziotempo indotta dalla massa ha un effetto misurabile sul passaggio del tempo: "il tempo scorre diversamente a seconda che siamo più vicini o più lontani da una massa".

L'impatto quantistico e la resistenza al determinismo newtoniano

Paradossalmente, Einstein contribuì anche alla seconda grande crisi del newtonianesimo, quella quantistica, attraverso il suo lavoro sull'effetto fotoelettrico che stabiliva la quantizzazione della luce.

Il successivo sviluppo della meccanica quantistica (QM) introdusse il concetto di indeterminismo fondamentale e probabilità a livello microscopico, in netto contrasto con l'universo orologio newtoniano. L'opposizione filosofica di Einstein alla QM è celebre, riassunta nella sua frase: "Rifiuto di credere che Dio giochi a dadi con l'universo". Questa critica non era puramente scientifica, ma filosofica, rappresentando il suo tentativo di ripristinare un ordine causale e deterministico nella fisica.

L'ironia di questa posizione è profonda. Einstein, colui che aveva rivoluzionato il sistema fisico di Newton, divenne l'ultimo grande difensore del realismo filosofico e della causalità rigorosa, principi che erano alla base del sistema newtoniano e che egli vedeva minacciati dall'indeterminazione quantistica. Le sue preoccupazioni successive, come quelle espresse nell'argomento Einstein-Podolsky-Rosen (EPR) del 1935, si concentravano sulla necessità di salvare il principio di separabilità spaziale, un requisito fondamentale della realtà fisica pre-quantistica. Così, l'eredità filosofica di Newton – la fede in una realtà oggettiva e comprensibile – trovò il suo ultimo campione proprio nel fisico che aveva smantellato la sua meccanica.

Al di là dei suoi specifici contributi scientifici, Newton divenne l'emblema del trionfo della ragione e del pensiero illuminista. La sua capacità di sistematizzare l'universo attraverso la matematica fornì una base intellettuale per l'intero XVIII secolo.

La sua vera eredità risiede nella metodologia: l'integrazione vincente di matematica, osservazione e induzione. Sebbene le leggi fisiche che formulò siano state dimostrate incomplete o errate in regimi estremi, il suo metodo ha fornito il modello stesso per la scienza che, nel XX secolo, lo avrebbe superato. Il superamento della fisica newtoniana da parte di Einstein, lungi dall'essere una negazione, fu l'applicazione più rigorosa del modello di ricerca e verifica empirica che Newton stesso aveva codificato.

Post più popolari

K2-18b: Tra speranza e scetticismo

22/04/2025

Stella polare: cosa è e come trovarla

08/11/2024

Tags

Acqua Astrobiologia Atmosfere planetarie Aurora polare BIblioteche Buchi neri Comete Congiunzioni Corpi celesti Corso Cosmologia Difesa planetaria Eclisse Elettromagnetismo Esopianeti Eventi dal vivo Fenomeni transitori Gravità Infrarosso Inquinamento La Luna Marte Meteorologia spaziale Microonde Missioni Spaziali Moto Occultazioni Opposizioni Osservazione Pianeta Nove Pianeti Quantistica Radiazione Cosmica di Fondo Radiazione Radioastronomia Raggi X Saturno Sistema Solare Sole Stelle e ciclo stellare Storia astronomica Ultravioletto VenereCategorie

Potrebbe interessarti...

Storia della luce: dai corpuscoli alle onde ai quanti

Alla base dell'astronomia, per ...

Leggi di più07/10/2025

Astrofisica delle microonde: decifrare i segreti dell'universo primordiale

Scopri come lo studio delle mi ...

Leggi di più09/01/2025

L'Universo nell'Ultravioletto: esplorare il cosmo oltre il visibile

L'astronomia ultravioletta sve ...

Leggi di più05/02/2025

Le forze dell'universo: elettromagnetismo

L'universo ci parla soprattut ...

Leggi di più19/11/2024

La nascita rivoluzionaria dell'Eliocentrismo

Ripercorriamo genesi e afferma ...

Leggi di più06/05/2025

L'Astronomia Infrarossa: vedere l'Universo attraverso la polvere

Esploriamo l'astronomia infrar ...

Leggi di più28/01/2025

Radioastronomia: osservare l'universo a onde radio

L’universo a bassa frequenza: ...

Leggi di più22/12/2024

Chi Siamo

Chi Siamo Terra in Vista 2024

Terra in Vista 2024 Relatori

Relatori Argomenti

Argomenti WebTV

WebTV Sole

Sole Luna

Luna Strutture lunari

Strutture lunari Mercurio

Mercurio Venere

Venere Marte

Marte Giove

Giove Satelliti di Giove

Satelliti di Giove Saturno

Saturno Urano

Urano Nettuno

Nettuno Asteroidi

Asteroidi Comete

Comete Bolidi

Bolidi Sciami meteorici

Sciami meteorici ISS

ISS Altri satelliti

Altri satelliti Lanci

Lanci Costellazioni

Costellazioni Stelle

Stelle Profondo cielo

Profondo cielo Esopianeti

Esopianeti Cielo del mese

Cielo del mese Eclissi di Sole

Eclissi di Sole Eclissi di Luna

Eclissi di Luna