Biografia di Padre Angelo Secchi

La vita e i viaggi

Vita e opere di Padre Angelo Secchi hanno risentito fortemente del contesto storico: un esilio che ha portato anche diverse influenze culturali

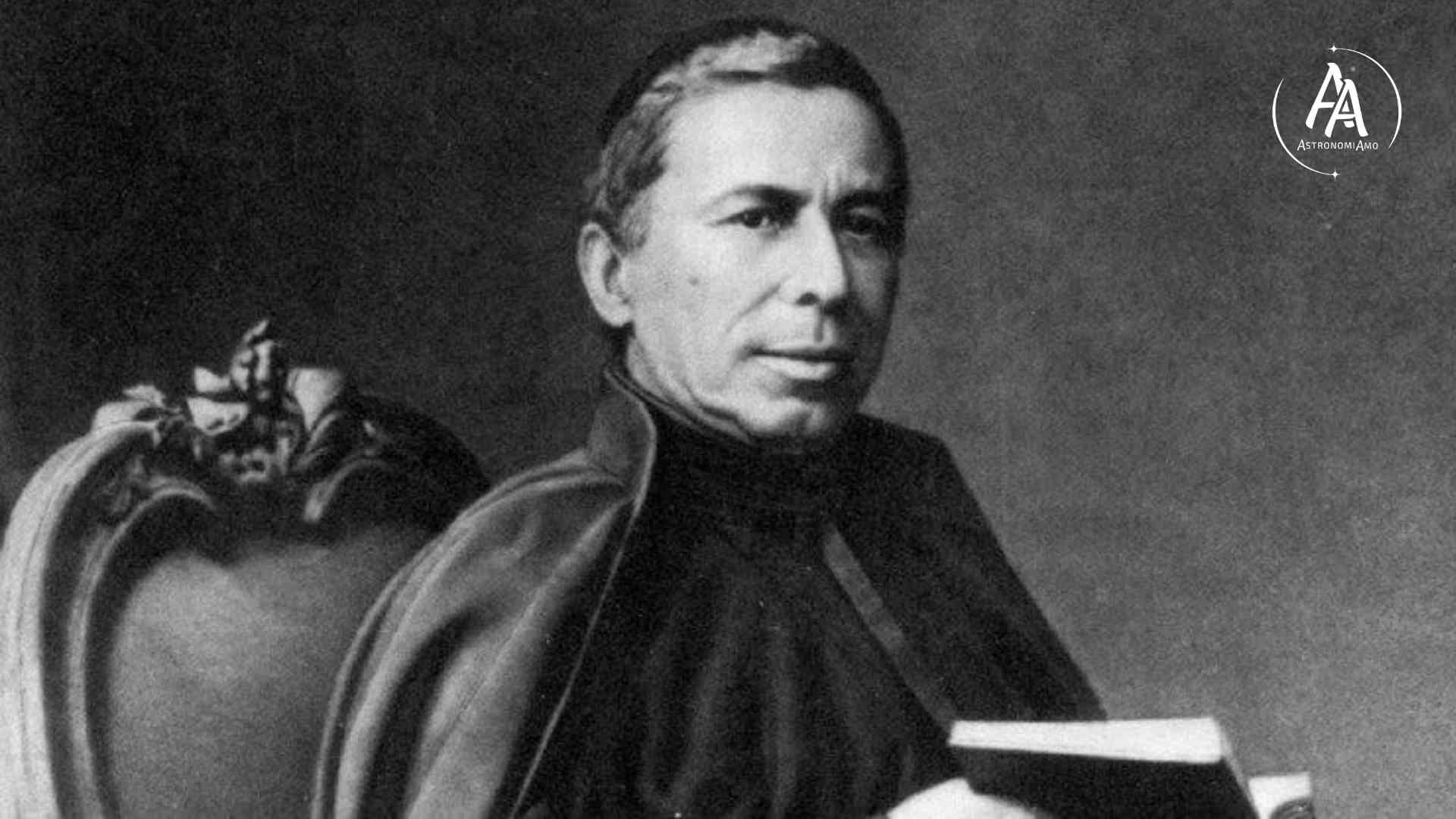

Angelo Secchi nacque a Reggio Emilia il 28 giugno 1818. La sua carriera, che avrebbe fuso la vocazione religiosa con l'eccellenza scientifica, iniziò precocemente: fu ammesso al noviziato della Compagnia di Gesù a Roma nel 1833, all'età di quindici anni. I suoi studi in Filosofia iniziarono nel 1837 presso il prestigioso Collegio Romano. Già in questa fase, Secchi manifestò una spiccata predisposizione per la matematica e la fisica, formandosi sotto la guida di docenti influenti quali Francesco De Vico, allora direttore dell'Osservatorio, e Giovan Battista Pianciani.

Angelo Secchi nacque a Reggio Emilia il 28 giugno 1818. La sua carriera, che avrebbe fuso la vocazione religiosa con l'eccellenza scientifica, iniziò precocemente: fu ammesso al noviziato della Compagnia di Gesù a Roma nel 1833, all'età di quindici anni. I suoi studi in Filosofia iniziarono nel 1837 presso il prestigioso Collegio Romano. Già in questa fase, Secchi manifestò una spiccata predisposizione per la matematica e la fisica, formandosi sotto la guida di docenti influenti quali Francesco De Vico, allora direttore dell'Osservatorio, e Giovan Battista Pianciani.

Dopo il periodo di formazione iniziale, Secchi svolse il suo primo incarico di insegnamento di fisica presso il Collegio Illirico di Loreto, tra il 1841 e il 1844. Ritornò al Collegio Romano per completare gli studi teologici, culminati con l'ordinazione sacerdotale ricevuta il 12 agosto 1847. Durante questo periodo, Secchi assunse anche il ruolo di assistente di Pianciani.

La fuga, i viaggi e l'esposizione alle avanguardie scientifiche

Il contesto politico della Penisola italiana, in particolare la Rivoluzione del 1848 e la successiva caduta della Repubblica Romana, portò all'espulsione dei Gesuiti dalla città. Questo evento costrinse Secchi all'esilio, un periodo cruciale che lo condusse attraverso gli Stati Uniti e l'Inghilterra. Sebbene le fonti non dettaglino tutti i suoi studi durante l'esilio, questa esperienza è storicamente riconosciuta come fondamentale per il suo sviluppo.

Il contatto con le istituzioni nordamericane e inglesi permise a Secchi di assorbire l'avanguardia scientifica internazionale. Non si limitò a mantenere la rigorosità accademica europea, ma integrò le moderne metodologie, in particolare quelle relative alla strumentazione di precisione e alla sistematizzazione delle osservazioni. Questa duplice formazione, unita alla sua profonda vocazione (confermata dalla professione solenne nella Compagnia di Gesù nel 1852 ), lo posizionò in una prospettiva unica. La sua capacità di unire la fede alla ricerca scientifica rigorosa, come dimostrato dalla sua successiva testimonianza volta a mostrare che "ben si possano congiungere la Scienza e la Cristiana Pietà", lo rese la figura ideale per guidare il rilancio dell'astronomia cattolica al suo ritorno, forte di una credibilità tecnica e metodologica di respiro internazionale.

Il periodo compreso tra il 1849 e il 1870 rappresenta la fase di massimo sviluppo istituzionale e geofisico di Secchi, che trasformò l'Osservatorio del Collegio Romano in un centro di ricerca di fama mondiale.

Il periodo compreso tra il 1849 e il 1870 rappresenta la fase di massimo sviluppo istituzionale e geofisico di Secchi, che trasformò l'Osservatorio del Collegio Romano in un centro di ricerca di fama mondiale.

Subito dopo il ripristino del Governo Pontificio, Secchi fu richiamato a Roma per assumere la direzione dell'Osservatorio, succedendo al suo defunto maestro Francesco De Vico. La sua prima priorità fu il rinnovamento radicale della strumentazione. Ottenne il sostegno di Papa Pio IX, che permise la costruzione di una sede più adatta, edificata sul transetto della Chiesa di Sant'Ignazio, sfruttando la robusta struttura dei quattro pilastri originariamente destinati alla cupola mai realizzata. L'infrastruttura fu dotata di strumenti all'avanguardia per l'epoca, tra cui un telescopio rifrattore Cauchoix da 16 cm (utilizzato in particolare per le osservazioni solari) e un telescopio equatoriale Merz, con un obiettivo da 25 cm, all'epoca uno dei più grandi in Italia. La vastità dei suoi interessi è confermata dall'inventario degli strumenti, che include elementi di pneumatica come gli emisferi di Magdeburgo. I risultati delle sue ricerche furono costantemente diffusi attraverso le Memorie dell'Osservatorio del Collegio Romano (a partire dal 1853) e il Bullettino (dal 1862).

L'attività di Secchi si estese rapidamente all'ambito della fisica terrestre, rendendolo un consulente scientifico essenziale per i servizi pubblici dello Stato Pontificio. Tra il 1854 e il 1855, su incarico papale, misurò la base geodetica sulla Via Appia. Nel 1858, istituì una stazione magnetica all'Osservatorio per l'osservazione sistematica del magnetismo terrestre, con l'obiettivo specifico di studiare la sua correlazione con l'attività solare. Il suo lavoro in questo campo è documentato in opere come Sulle variazioni periodiche del magnetismo terrestre del 1857.

Misurazioni geodetiche sull'Appia Antica. Crediti Escursionismo.it

Misurazioni geodetiche sull'Appia Antica. Crediti Escursionismo.it

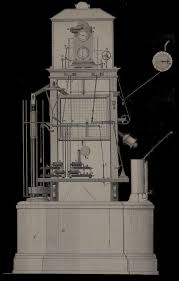

Il suo impatto più visibile sul pubblico fu nel campo della meteorologia e della cronometria. Nel 1856 fu nominato direttore del servizio meteorologico, introducendo il primo servizio telegrafico meteorologico giornaliero in Italia, collegando città chiave come Roma, Ancona, Bologna e Ferrara. Si occupò anche della riforma del "servizio del mezzogiorno" e della razionalizzazione del sistema dei fari nei porti dello Stato. La sua versatilità come consulente lo portò a occuparsi di questioni come l'installazione di parafulmini sui monumenti, la prevenzione degli incendi nelle basiliche e progetti per le ferrovie elettriche. Il suo ingegno fu ufficialmente riconosciuto a livello internazionale quando, nel 1867, ricevette il Grand Prix all'Esposizione Universale di Parigi per il suo Meteorografo (uno strumento per la registrazione automatica dei dati meteorologici), insieme alla Legione d'Onore da Napoleone III e l'Ordine della Rosa dall'Imperatore del Brasile Pedro II.

L'insieme di questi ruoli non si limitò a funzioni accademiche; l'Osservatorio divenne un'infrastruttura strategica. La decisione di Papa Pio IX di investire in strumentazione costosa e sofisticati servizi pubblici, come la telegrafia meteorologica, rifletteva un utilizzo della scienza moderna come strumento di legittimazione e influenza diplomatica in un'epoca di crisi politica. Il prestigio scientifico di Secchi e le onorificenze ricevute dalle potenze straniere rappresentavano un significativo ritorno su questo investimento istituzionale della Santa Sede, sottolineando come la sua indiscussa utilità pratica (dalla navigazione alla gestione delle risorse idriche) sarebbe diventata, in seguito, un'argomentazione chiave per difendere l'Osservatorio.

L'insieme di questi ruoli non si limitò a funzioni accademiche; l'Osservatorio divenne un'infrastruttura strategica. La decisione di Papa Pio IX di investire in strumentazione costosa e sofisticati servizi pubblici, come la telegrafia meteorologica, rifletteva un utilizzo della scienza moderna come strumento di legittimazione e influenza diplomatica in un'epoca di crisi politica. Il prestigio scientifico di Secchi e le onorificenze ricevute dalle potenze straniere rappresentavano un significativo ritorno su questo investimento istituzionale della Santa Sede, sottolineando come la sua indiscussa utilità pratica (dalla navigazione alla gestione delle risorse idriche) sarebbe diventata, in seguito, un'argomentazione chiave per difendere l'Osservatorio.

L'ultima fase della vita di Secchi fu segnata dalla crisi istituzionale generata dalla presa di Roma nel 1870, un periodo in cui la sua statura scientifica divenne la sua principale difesa. Dopo l'annessione di Roma e la conseguente confisca dei beni ecclesiastici (1873), l'Osservatorio del Collegio Romano si trovò al centro di un complesso conflitto di sovranità. Secchi intraprese una strenua difesa legale, riuscendo inizialmente a far riconoscere l'Osservatorio come struttura Pontificia e a ottenerne l'isolamento legale dal resto dell'edificio.

Nonostante il clima di tensione tra il Governo Unitario e la Santa Sede, al Secchi fu permesso di mantenere la direzione dell'Osservatorio grazie alla sua fama scientifica indiscussa e alla pressione della comunità scientifica internazionale, che temeva la dispersione dei suoi lavori. La sua coerenza ideologica e la sua fedeltà al voto di obbedienza furono messe alla prova quando rifiutò l'offerta di una cattedra di Astronomia Fisica presso l'Università La Sapienza, un gesto che, pur limitando le risorse della sua scuola, cementò la sua immagine di scienziato integro. La sua autorità internazionale fu tale che, nel 1872, la sua partecipazione come delegato papale alla Conferenza per il "metro standard" a Parigi fu tollerata dal Governo italiano nonostante le proteste formali iniziali. La scienza, per Secchi, rappresentava non solo un campo di indagine, ma anche una ricerca dell'unità (come espresso nel tema della sua opera L'Unità delle forze fisiche ), ma fu costretto a operare in un ambiente di profonda divisione, subendo critiche sia da estremisti clericali per la sua collaborazione governativa sia da anticlericali per il suo status di gesuita.

Nel 1877 iniziarono i primi sintomi di un male incurabile allo stomaco, che lo portò alla morte il 26 febbraio 1878 a Roma.

L'eredità archivistica e la conservazione dei dati storici

L'impatto duraturo di Secchi è legato alla meticolosità della sua documentazione, che ha garantito la conservazione dei dati storici in archivi istituzionali di alto profilo.

Il Fondo Secchi, ospitato presso l'Archivio storico dell'INAF - Osservatorio Astronomico di Roma (INAF-OAR), conserva 246 fascicoli relativi alla sua attività tra il 1842 e il 1878. Questi includono i disegni originali e i taccuini delle osservazioni solari, dati che hanno un valore storico-culturale unico per la ricerca scientifica moderna. Le osservazioni sistematiche del Sole, ad esempio, sono state continuate nella stessa sede sotto la direzione di Pietro Tacchini fino al 1887.

Parallelamente, l'Archivio della Pontificia Università Gregoriana (APUG) conserva un altro Fondo Secchi, essenziale per analizzare il contesto istituzionale, la sua vita spirituale e il complesso rapporto tra scienza e fede vissuto in prima persona. L'Archivio Storico della Provincia Euro dei Gesuiti conserva inoltre l'inventario degli strumenti trasferiti dopo la sua morte, utili per ricostruire l'evoluzione tecnologica dell'Osservatorio.

I contributi a Fisica e Astrofisica

Il contributo di Secchi al mondo scientifico ha aperto una strada mai battuta prima: la catalogazione stellare in base alla chimica

Angelo Secchi è universalmente riconosciuto come uno dei "padri fondatori" dell'Astrofisica moderna, grazie alla sua applicazione sistematica e pionieristica della spettroscopia per lo studio della composizione stellare.

L'astronomia classica del XIX secolo si concentrava sulla meccanica celeste, ritenendo impossibile indagare la natura fisica degli astri. Questa prospettiva fu ribaltata dall'introduzione della spettroscopia come strumento di analisi chimica cosmica. Secchi fu tra i primi a intuire la rivoluzione potenziale della spettroscopia, sviluppata in laboratorio dal chimico Robert Bunsen e dal fisico Gustav Kirchhoff. La loro collaborazione, resa possibile dall'invenzione del becco di Bunsen (che forniva una fiamma calda e non luminosa per l'analisi spettrale), permise di dimostrare che ogni elemento emette una "firma" luminosa caratteristica quando riscaldato.

Kirchhoff formulò il principio analitico cruciale: le righe scure di assorbimento osservate nello spettro solare (le righe di Fraunhofer) corrispondevano esattamente, in termini di lunghezza d'onda, alle righe di emissione luminose degli stessi elementi analizzati in laboratorio. Questa scoperta permise a Bunsen e Kirchhoff di identificare nuovi elementi, come il Cesio (1860) e il Rubidio (1861). Secchi vide in questo un "sterminato orizzonte" che avrebbe rivelato la "natura fisica degli astri".

La classificazione spettrale stellare (1863–1877)

Il contributo scientifico più duraturo di Secchi fu la catalogazione sistematica degli spettri stellari, condotta utilizzando un prisma obiettivo sui telescopi del Collegio Romano, che gli permise di esaminare oltre 4.000 spettri. Il risultato, formalizzato nel saggio Le Stelle. Saggio di astronomia siderale (1877) , è noto come la classificazione dei "Tipi di Secchi".

Questa classificazione fu la prima a ordinare le stelle non in base alla loro posizione o luminosità, ma in base alla loro composizione chimica e al loro stato fisico, introducendo di fatto la stella come oggetto fisico soggetto a leggi terrestri.

| Tipo di Secchi | Colore Stellare Prevalente | Caratteristiche Spettrali | Esempi Noti (Secchi) |

| I | Bianco o Azzurrognolo | Spettro interrotto da quattro grandi linee nere (Idrogeno dominante). | Sirio, Vega, Altair |

| II | Giallo | Simile al Sole, con righe nere e finissime, serratissime (metalli). | Sole, Arturo, Capella |

| III | Rosso o Arancione | Doppio sistema di fasce nebulose e righe nere; ossidi metallici presenti. | Betelgeuse, Antares, Mira Ceti |

| IV | Rosso Sangue o Rubino | Spettro con bande di assorbimento del Carbonio (non solo termico, ma chimico). | Stelle di piccola grandezza e luminosità |

| V | Non specificato | Pronunciate righe di emissione luminose (spettro diretto dell’idrogeno). | Associato a nebulose o atmosfere estremamente attive |

Tabella 1: La Classificazione Spettrale Stellare (I "Tipi di Secchi")

L'analisi degli spettri permise a Secchi di andare oltre la mera descrizione del colore, correlando le caratteristiche spettrali (come le righe del carbonio nel Tipo IV) alla chimica interna e, indirettamente, alla temperatura e allo stato evolutivo delle stelle. Questo passo logico stabilì la chimica cosmica come disciplina a sé stante, superando i limiti filosofici precedenti. Inoltre, Secchi stesso menzionò la possibilità di studiare "i moti assoluti nella direzione del raggio visuale" utilizzando l'effetto Doppler applicato alla spettroscopia, anticipando di decenni le tecniche di misurazione della velocità radiale stellare e consolidando il suo status di "Padre dell'Astrofisica".

L'osservazione solare

Oltre al suo lavoro stellare, Secchi fu una figura chiave nell'osservazione solare sistematica, ponendo le basi per la comprensione della relazione tra il Sole e i fenomeni geofisici terrestri.

Secchi fu il primo a implementare un regime di osservazioni solari di alta precisione. Tra il 1858 e il 1878, condusse osservazioni regolari della fotosfera e della cromosfera, le regioni più profonde dell'atmosfera solare. Per fare ciò, impiegò il rifrattore Cauchoix e il telescopio equatoriale Merz. Le sue tecniche includevano l'osservazione in luce bianca e l'uso di sofisticate tecniche spettroscopiche, in particolare nella regione della riga Halpha, cruciale per lo studio delle eruzioni cromosferiche.

Il rigore metodologico di Secchi è evidente nella sua meticolosa catalogazione. I suoi disegni, conservati nell'archivio storico INAF-OAR , documentano dettagliatamente macchie, pori e facole nella fotosfera, e spicole e protuberanze al bordo della cromosfera. La standardizzazione della riproduzione su un disco solare da 245 mm e la registrazione precisa di orari e condizioni d'osservazione testimoniano la sua dedizione a creare dati oggettivi e riproducibili.

Il ruolo di Secchi nell'Evento di Carrington (1859)

Un elemento di interesse storico-scientifico eccezionale è la documentazione relativa alle osservazioni condotte da Secchi tra il 25 agosto e il 6 settembre 1859. Questi registri attestano le caratteristiche del vasto gruppo di macchie solari che generò il brillamento e la successiva tempesta geomagnetica, nota come Evento di Carrington del 1859.

La correlazione tra il lavoro di Secchi sul magnetismo terrestre (iniziato nel 1858, come testimoniato dall'istituzione della stazione magnetica) e le sue osservazioni solari sistematiche in un periodo di massima attività come il 1859, dimostra una visione scientifica unificata. Secchi non concepiva il Sole e il campo magnetico terrestre come fenomeni isolati; la sua documentazione dell'Evento di Carrington, affiancata alle sue indagini geofisiche, costituisce la prima prova istituzionale sistematica del legame Sole-Terra. Questo approccio globale (che includeva geodesia, meteorologia, magnetismo e spettroscopia) lo qualifica come un precursore della moderna disciplina del Space Weather (meteorologia spaziale), evidenziando la sua capacità di integrare la fisica terrestre con l'astrofisica.

Secchi sintetizzò i suoi anni di ricerca in trattati enciclopedici che divennero punti di riferimento: Le Soleil (1870, con una seconda edizione in due volumi pubblicata tra il 1872 e il 1875) e Le Stelle. Saggio di Astronomia Siderale (1877).

| Anno | Ruolo Istituzionale / Affiliazione | Contributo Scientifico / Onorificenza |

| 1833 | Ammissione alla Compagnia di Gesù (Roma). | Inizio studi in filosofia e scienze. |

| 1848 | Nomina a Direttore dell'Osservatorio del Collegio Romano. | Inizio fase di rinnovamento strumentale (post-De Vico). |

| 1852 | Professione Solenne (Gesuiti, 2 febbraio). | Inizio costruzione nuova sede Osservatorio (finanziamento Pio IX). |

| 1854-1855 | Consulente Papale. | Misurazione della base geodetica sull'Appia Antica. |

| 1856 | Direttore del Servizio Meteorologico Statale Pontificio. | Istituzione del servizio telegrafico quotidiano. |

| 1858-1878 | Osservatorio del Collegio Romano. | Osservazioni regolari Sole/Cromosfera (incluso Evento di Carrington, 1859). |

| 1867 | Esposizione Universale di Parigi. | Invenzione del Meteorografo (Grand Prix, Legione d'Onore). |

| 1870 | Conquista di Roma. | Mantenimento della Direzione dell'Osservatorio per fama internazionale. |

| 1872 | Delegato Papale (Conferenza del Metro, Parigi). | Mediazione diplomatica scientifica in contesto di conflitto politico. |

| 1877 | Presidente del Consiglio Direttivo per la Meteorologia. | Pubblicazione di Le Stelle. Saggio di Astronomia Siderale. |

Tabella 2: Cronologia dei ruoli istituzionali e contributi geofisici maggiori

Post più popolari

K2-18b: Tra speranza e scetticismo

22/04/2025

Stella polare: cosa è e come trovarla

08/11/2024

Tags

Acqua Astrobiologia Atmosfere planetarie Aurora polare BIblioteche Buchi neri Comete Congiunzioni Corpi celesti Corso Cosmologia Difesa planetaria Eclisse Elettromagnetismo Esopianeti Eventi dal vivo Fenomeni transitori Gravità Infrarosso Inquinamento La Luna Marte Meteorologia spaziale Microonde Missioni Spaziali Moto Occultazioni Opposizioni Osservazione Pianeta Nove Pianeti Quantistica Radiazione Cosmica di Fondo Radiazione Radioastronomia Raggi X Saturno Sistema Solare Sole Stelle e ciclo stellare Storia astronomica Ultravioletto VenereCategorie

Potrebbe interessarti...

Storia della luce: dai corpuscoli alle onde ai quanti

Alla base dell'astronomia, per ...

Leggi di più07/10/2025

Radioastronomia: osservare l'universo a onde radio

L’universo a bassa frequenza: ...

Leggi di più22/12/2024

Presentazione del Corso SPECTRUM in diretta streaming

Sei pronto a fare un viaggio c ...

Leggi di più24/09/2025

Astrofisica delle microonde: decifrare i segreti dell'universo primordiale

Scopri come lo studio delle mi ...

Leggi di più09/01/2025

L'Universo nell'Ultravioletto: esplorare il cosmo oltre il visibile

L'astronomia ultravioletta sve ...

Leggi di più05/02/2025

Le forze dell'universo: elettromagnetismo

L'universo ci parla soprattut ...

Leggi di più19/11/2024

Chi Siamo

Chi Siamo Terra in Vista 2024

Terra in Vista 2024 Relatori

Relatori Argomenti

Argomenti WebTV

WebTV Sole

Sole Luna

Luna Strutture lunari

Strutture lunari Mercurio

Mercurio Venere

Venere Marte

Marte Giove

Giove Satelliti di Giove

Satelliti di Giove Saturno

Saturno Urano

Urano Nettuno

Nettuno Asteroidi

Asteroidi Comete

Comete Bolidi

Bolidi Sciami meteorici

Sciami meteorici ISS

ISS Altri satelliti

Altri satelliti Lanci

Lanci Costellazioni

Costellazioni Stelle

Stelle Profondo cielo

Profondo cielo Esopianeti

Esopianeti Cielo del mese

Cielo del mese Eclissi di Sole

Eclissi di Sole Eclissi di Luna

Eclissi di Luna