Biografia di Joseph von Fraunhofer

Il contesto storico e la vita

Una figura di transizione, rappresentando la perfetta sintesi tra l'artigianato di alta precisione e la nascente fisica sperimentale.

Joseph von Fraunhofer emerge come una figura di transizione cruciale nel panorama scientifico dell'inizio del XIX secolo, rappresentando la perfetta sintesi tra l'artigianato di alta precisione e la nascente fisica sperimentale. La sua vicenda biografica, seppur breve, è straordinaria, poiché riuscì a superare le limitazioni di una formazione iniziale umile per trasformare l'ottica da arte empirica a scienza rigorosa.

Joseph von Fraunhofer emerge come una figura di transizione cruciale nel panorama scientifico dell'inizio del XIX secolo, rappresentando la perfetta sintesi tra l'artigianato di alta precisione e la nascente fisica sperimentale. La sua vicenda biografica, seppur breve, è straordinaria, poiché riuscì a superare le limitazioni di una formazione iniziale umile per trasformare l'ottica da arte empirica a scienza rigorosa.

Artigiano e Scienziato

Nato a Straubing, in Germania, il 6 marzo 1787, Fraunhofer iniziò il suo percorso come apprendista nella bottega di un povero maestro vetraio. Questo retroterra, così pragmatico e legato alla manipolazione della materia, è fondamentale per comprendere la sua successiva ascesa. Dopo un iniziale e fallimentare tentativo come occhialaio, fu impiegato in un'officina ottica e dimostrò rapidamente un'abilità tecnica eccezionale nel controllo dei materiali.

Il tetto di questa officina crollò a causa di un incendio e Fraunhofer, ancora ragazzo, rimase intrappolato a lungo sotto le macerie. A condurre le operazioni di salvataggio quel personaggio che anni dopo divenne re di Baviera con il nome di Massimiliano I. Il plenipotenziario, ascoltate le capacità di questo ragazzo, provvide a fornirgli un sostanziale appoggio economico per intraprendere gli studi e imponendo ai suoi datori di lavoro si concedergli il tempo di studiare. Poche volte nella storia gli incentivi produssero tanti risultati. Già nel 1809, gli fu affidata la responsabilità dell'intero processo di produzione del vetro a Benediktbeuern (un convento sconsacrato di suore benedettine), inclusa la fase critica della fusione. Due anni dopo, nel 1811, assunse la carica di capo generale della vetreria presso l'Istituto Matematico-Meccanico.

Questa progressione vertiginosa è la prova della sua competenza insuperabile, che si manifestò in una "felice unione tra l'impostazione teorica degli studi ottici e l'abilità tecnico-costruttiva". Il successo di Fraunhofer testimonia un significativo cambiamento sociologico e metodologico nella scienza moderna. Fino ad allora l'astronomia era spesso dominio di accademici e filosofi naturali provenienti da contesti privilegiati. L'ascesa di Fraunhofer, un artigiano autodidatta che ottenne un dottorato onorario dall'Università di Erlangen nel 1822 e una nomina all'Accademia Bavarese delle Scienze nel 1823, simboleggia l'integrazione del know-how pratico e industriale all'interno delle tradizionali strutture accademiche. I suoi risultati tangibili (vetro superiore, telescopi di precisione) convalidarono l'importanza della competenza ingegneristica come motore essenziale del progresso scientifico.

Prima dell'epoca di Fraunhofer, l'ottica strumentale, in particolare la costruzione di telescopi rifrattori, era gravemente limitata dall'aberrazione cromatica. Questo difetto, causato dalla dispersione imperfetta della luce nei materiali ottici, rendeva le immagini sfocate e circondate da aloni colorati. Sebbene fossero state introdotte le lenti acromatiche (combinando diversi tipi di vetro), la loro efficacia dipendeva interamente dalla qualità del vetro grezzo e, soprattutto, dalla precisione con cui si potevano misurare gli indici di rifrazione e dispersione dei materiali utilizzati.

Fraunhofer non si limitò a lavorare il vetro: trasformò la sua produzione da arte empirica a un processo scientificamente controllato. Per risolvere i problemi di aberrazione, era necessaria una conoscenza profonda della chimica e della metallurgia del vetro, unita a strumenti di misura ottica di incredibile precisione. È in questo contesto che il suo duplice ruolo, di maestro vetraio e di fisico, divenne indispensabile per il progresso dell'astronomia osservativa.

Il principale contributo iniziale di Fraunhofer fu nel campo della produzione di strumenti ottici. La sua meticolosa attenzione al dettaglio e il controllo totale sulla filiera del vetro gli permisero di superare la qualità ottica dei suoi contemporanei. L'abilità di Fraunhofer risiedeva nell'aver assunto il controllo dell'intero processo manifatturiero, dalla fusione iniziale alla lucidatura finale delle lenti. Il suo lavoro era specificamente mirato alla creazione di lenti acromatiche e aplanatiche di eccellenza, progettate per eliminare l'aberrazione cromatica e sferica. Questo sforzo pionieristico nella standardizzazione dei materiali ottici è così fondamentale che, anche se Fraunhofer non ne formalizzò il concetto finale, la sua opera è precursore diretto del Numero di Abbe: si tratta di un coefficiente numerico adimensionale, utilizzato nei calcoli ottici, che misura la dispersione del vetro e stabilisce la sua idoneità per la correzione delle aberrazioni cromatiche. Il fatto che le linee di assorbimento che Fraunhofer stesso catalogò vengano ancora oggi utilizzate come punti di riferimento standard per definire la dispersione del vetro ottico, sottolinea la sua influenza duratura sulla scienza dei materiali.

Il culmine dell'Ingegneria: il telescopio di Dorpat

Il culmine delle sue capacità ingegneristiche fu la costruzione di strumenti astronomici su larga scala. Nel 1824, Fraunhofer costruì il grande telescopio rifrattore per l'osservatorio russo di Dorpat (oggi Tartu, in Estoria - immagine a destra di Gudrun Wolfschmidt). Questo telescopio era lo strumento rifrattore più grande e preciso del suo tempo.

Il culmine delle sue capacità ingegneristiche fu la costruzione di strumenti astronomici su larga scala. Nel 1824, Fraunhofer costruì il grande telescopio rifrattore per l'osservatorio russo di Dorpat (oggi Tartu, in Estoria - immagine a destra di Gudrun Wolfschmidt). Questo telescopio era lo strumento rifrattore più grande e preciso del suo tempo.

L'impatto di questo strumento fu immediato e profondo, dimostrando come l'eccellenza strumentale funga da catalizzatore per la scoperta scientifica. Il telescopio di Dorpat non fu solo un gioiello di ingegneria, ma permise all'astronomo Friedrich Georg Wilhelm von Struve (1793–1864) di scoprire le prime stelle doppie. La superiorità della strumentazione di Fraunhofer elevò lo standard globale dell'astronomia osservativa. Senza la sua capacità di risolvere i problemi di aberrazione e dispersione del vetro, il telescopio non avrebbe avuto la risoluzione ottica necessaria per tali scoperte. L'eccellenza nella manifattura del vetro divenne, in questo caso, la causa diretta delle nuove scoperte astronomiche. L'inventario della sua produzione, che include cannocchiali, telescopi equatoriali e circoli ripetitori, testimonia una prolificità basata su standard di qualità industriale mai visti prima.

Contributo alla Fisica solare: le righe di assorbimento

A Fraunhofer si deve la catalogazione delle righe scure, già note a Wollaston, visibili nello spettro solare.

Se l'abilità ingegneristica di Fraunhofer gli procurò fama e ricchezza, la sua catalogazione sistematica dello spettro solare gli assicurò un posto permanente nella storia della fisica e dell'astrofisica.

La scomposizione della luce solare tramite prisma era nota sin dai tempi di Isaac Newton. Tuttavia, il primo a notare delle sottili interruzioni (righe scure) nello spettro continuo fu William Hyde Wollaston nel 1802. Wollaston, tuttavia, non approfondì il significato di queste anomalie ottiche.

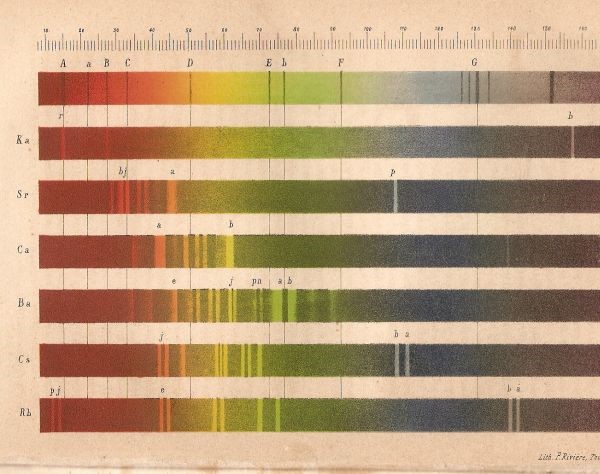

Fu Fraunhofer che, a partire dal 1814, riprese e sistematizzò meticolosamente queste osservazioni. Utilizzando un prisma e un reticolo di diffrazione da lui stesso perfezionato, Fraunhofer raggiunse una precisione senza precedenti. Catalogò con cura oltre 500 righe scure (ne identificò più di 570 in totale) nello spettro solare visibile. Al fine di creare un sistema di riferimento standardizzato, assegnò lettere maiuscole alle righe più prominenti (come A, B, C, D, ecc.).

L'atto di catalogazione di Fraunhofer trasformò la luce solare da semplice fenomeno da studiare (ottica geometrica) a uno strumento di indagine chimica a distanza. La sua meticolosa assegnazione di lettere fornì un sistema di riferimento universale. Questa precisione era essenziale per la spettroscopia nascente, poiché forniva punti fissi (come la riga D, nota oggi come riga del Sodio) che non dipendevano dalla dispersione non lineare dei prismi, ma dalla lunghezza d'onda intrinseca. Questo sistema di riferimento ha permesso la calibrazione di tutti gli strumenti ottici successivi e ha influenzato la definizione stessa del Numero di Abbe.

L'atto di catalogazione di Fraunhofer trasformò la luce solare da semplice fenomeno da studiare (ottica geometrica) a uno strumento di indagine chimica a distanza. La sua meticolosa assegnazione di lettere fornì un sistema di riferimento universale. Questa precisione era essenziale per la spettroscopia nascente, poiché forniva punti fissi (come la riga D, nota oggi come riga del Sodio) che non dipendevano dalla dispersione non lineare dei prismi, ma dalla lunghezza d'onda intrinseca. Questo sistema di riferimento ha permesso la calibrazione di tutti gli strumenti ottici successivi e ha influenzato la definizione stessa del Numero di Abbe.

Inizialmente, le righe di Fraunhofer furono interpretate come semplici anomalie ottiche. Il loro profondo significato chimico-fisico fu chiarito solo decenni dopo la morte di Fraunhofer, a partire dal 1859, grazie al lavoro congiunto del chimico Robert Bunsen e del fisico Gustav Kirchhoff.

La spiegazione delle righe di Fraunhofer si basa sul principio di assorbimento: il nucleo centrale del Sole emette uno spettro continuo, simile a quello di un corpo solido incandescente. Tuttavia, i vapori degli elementi chimici presenti negli strati più freddi dell'atmosfera solare (la fotosfera e la cromosfera) agiscono come filtri, assorbendo radiazioni a determinate frequenze discrete e caratteristiche di ciascun elemento. Queste frequenze assorbite appaiono come le righe scure osservate da Fraunhofer.

Kirchhoff enunciò il principio fondamentale della spettroscopia di assorbimento: un elemento chimico assorbe luce esattamente alle stesse lunghezze d'onda a cui emette luce se riscaldato in laboratorio. La coincidenza tra le righe di assorbimento solari e le righe di emissione terrestri fornì la prova inconfutabile che gli stessi elementi chimici esistenti sulla Terra erano presenti anche nel Sole. Questa scoperta epocale eliminò l'antica dicotomia tra fisica terrestre e celeste, fondando di fatto l'astrofisica chimica.

Oggi, le linee di Fraunhofer sono strumenti essenziali per lo studio della composizione stellare, del mezzo interstellare, della composizione delle nebulose e, in ambito moderno, per l'analisi spettroscopica delle atmosfere di esopianeti, un approccio chiave per l'astrobiologia.

Normalmente non viene citato il contributo alla determinazione del campo magnetico stellare attraverso l’impatto che questo realizza sulle linee di Fraunhofer per l’effetto Zeeman e la possibilità di misurare con precisione gli effetti “redshift” e “blushift” per la misura della velocità di allontanamento o avvicinamento per effetto Doppler.

Tra teoria e pratica: diffrazione e reticoli

L'opera di Fraunhofer terminò troppo presto, a soli 39 anni. Ma la sua eredità continua ancora oggi

L'opera di Fraunhofer non si limita all'ottica applicata e alla spettroscopia; egli diede anche contributi fondamentali alla teoria fisica pura, in particolare nel campo dell'ottica ondulatoria e della diffrazione.

La Diffrazione di Fraunhofer

La Diffrazione di Fraunhofer è un modello teorico che descrive la diffrazione della luce in condizioni di campo lontano, ovvero quando sia la sorgente luminosa sia lo schermo di osservazione sono sufficientemente distanti dall'apertura o dal reticolo che opera la diffrazione.

Questo concetto è fondamentale per la fisica ottica, fornendo la base matematica per calcolare l'intensità della luce diffratta in funzione dell'angolo di diffrazione. Ad esempio, nel caso di un'apertura circolare, l'analisi di Fraunhofer porta alla descrizione del Disco di Airy. Il Disco di Airy è cruciale per definire i limiti di risoluzione ottica di qualsiasi strumento, dai microscopi ai telescopi, stabilendo il limite fisico oltre il quale due oggetti vicini non possono essere distinti (Criterio di Rayleigh).

Il Reticolo di Diffrazione

L'interdipendenza tra il successo empirico di Fraunhofer nel catalogare le righe e la sua profonda comprensione della diffrazione è un aspetto centrale della sua genialità. La sua precisione nella catalogazione fu resa possibile dalla sua capacità di produrre e utilizzare reticoli di diffrazione estremamente accurati, che commercializzò assieme allo spettroscopio già nel 1814.

I reticoli di diffrazione, che sono strutture periodiche in grado di separare la luce in base alla sua lunghezza d'onda, offrono numerosi vantaggi rispetto ai prismi. L'uso dei reticoli ha permesso a Fraunhofer di misurare direttamente la lunghezza d'onda della luce attraverso la relazione fondamentale che lega l'angolo di diffrazione, la lunghezza d'onda e il passo del reticolo.

Se Fraunhofer avesse utilizzato solo prismi, la dispersione non lineare del vetro avrebbe reso la catalogazione delle centinaia di righe estremamente complessa e imprecisa. L'uso dei reticoli, invece, che separano la luce in modo più uniforme, fornì la risoluzione e la linearità necessarie per la sua spettroscopia quantitativa. La sua metodologia, che ha collegato l'ottica ondulatoria alla misura pratica, continua a definire il modo in cui le proprietà ottiche e le lunghezze d'onda vengono misurate nella ricerca moderna, inclusa l'analisi di strutture periodiche in materiali avanzati come gli azopolimeri.

Joseph von Fraunhofer ha lasciato un'eredità che trascende i confini disciplinari, spaziando dalla chimica dei materiali (vetreria) alla fisica teorica (ottica ondulatoria) e all'astrofisica. La sua densità di risultati è ancora più notevole se si considera che morì a soli 39 anni, dopo un periodo di attività scientifica e ingegneristica incredibilmente breve ma intenso. Morì a Monaco di Baviera il 7 giugno 1826.

Il suo lavoro è servito da catalizzatore per l'integrazione di metallurgia, chimica, e ottica in un unico campo di precisione, definendo nuovi standard per l'industria degli strumenti scientifici. La sua comprensione che la costruzione di strumenti di altissima qualità era un prerequisito per l'avanzamento della conoscenza lo ha posizionato come un pioniere nella ricerca applicata.

Oggi, questa fusione di scienza e applicazione industriale è perpetuata dalla Fraunhofer-Gesellschaft. Questa organizzazione, che promuove la ricerca applicata per risolvere problemi economici, ecologici e sociali, riflette pienamente lo spirito del suo omonimo. Dal perfezionamento della fusione del vetro ottico di due secoli fa, fino alla promozione dell'innovazione tecnologica contemporanea, l'eredità di Fraunhofer dimostra che il progresso scientifico più significativo spesso deriva dalla capacità di applicare la teoria con rigore ingegneristico.

Fraunhofer-Gesellschaft - Crediti: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild - Martin Schutt

Fraunhofer-Gesellschaft - Crediti: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild - Martin Schutt

Post più popolari

K2-18b: Tra speranza e scetticismo

22/04/2025

Stella polare: cosa è e come trovarla

08/11/2024

Tags

Acqua Astrobiologia Atmosfere planetarie Aurora polare BIblioteche Buchi neri Comete Congiunzioni Corpi celesti Corso Cosmologia Difesa planetaria Eclisse Elettromagnetismo Esopianeti Eventi dal vivo Fenomeni transitori Gravità Infrarosso Inquinamento La Luna Marte Meteorologia spaziale Microonde Missioni Spaziali Moto Occultazioni Opposizioni Osservazione Pianeta Nove Pianeti Quantistica Radiazione Cosmica di Fondo Radiazione Radioastronomia Raggi X Saturno Sistema Solare Sole Stelle e ciclo stellare Storia astronomica Ultravioletto VenereCategorie

Potrebbe interessarti...

Storia della luce: dai corpuscoli alle onde ai quanti

Alla base dell'astronomia, per ...

Leggi di più07/10/2025

Radioastronomia: osservare l'universo a onde radio

L’universo a bassa frequenza: ...

Leggi di più22/12/2024

Presentazione del Corso SPECTRUM in diretta streaming

Sei pronto a fare un viaggio c ...

Leggi di più24/09/2025

Astrofisica delle microonde: decifrare i segreti dell'universo primordiale

Scopri come lo studio delle mi ...

Leggi di più09/01/2025

L'Universo nell'Ultravioletto: esplorare il cosmo oltre il visibile

L'astronomia ultravioletta sve ...

Leggi di più05/02/2025

Le forze dell'universo: elettromagnetismo

L'universo ci parla soprattut ...

Leggi di più19/11/2024

Chi Siamo

Chi Siamo Terra in Vista 2024

Terra in Vista 2024 Relatori

Relatori Argomenti

Argomenti WebTV

WebTV Sole

Sole Luna

Luna Strutture lunari

Strutture lunari Mercurio

Mercurio Venere

Venere Marte

Marte Giove

Giove Satelliti di Giove

Satelliti di Giove Saturno

Saturno Urano

Urano Nettuno

Nettuno Asteroidi

Asteroidi Comete

Comete Bolidi

Bolidi Sciami meteorici

Sciami meteorici ISS

ISS Altri satelliti

Altri satelliti Lanci

Lanci Costellazioni

Costellazioni Stelle

Stelle Profondo cielo

Profondo cielo Esopianeti

Esopianeti Cielo del mese

Cielo del mese Eclissi di Sole

Eclissi di Sole Eclissi di Luna

Eclissi di Luna