Biografia di Robert Bunsen

Anni formativi e svolta metodologica

Dall'arte della chimica analitica alla rivoluzione spettroscopica, un ponte tra chimica terrestre e astrofisica

Robert Wilhelm Eberhard Bunsen è una figura emblematica della scienza del XIX secolo, la cui influenza trascende l'associazione popolare con la sua più celebre invenzione, il becco omonimo. L'eredità di Bunsen si radica in una profonda e metodica trasformazione della chimica analitica, campo che elevò a un livello di precisione strumentale senza precedenti. Attraverso il suo lavoro, e in particolare la sinergia con il fisico Gustav Kirchhoff, Bunsen fornì alla scienza uno strumento universale, lo spettroscopio, che non solo permise la scoperta di nuovi elementi terrestri in tracce, ma estese il linguaggio della chimica alla scala cosmica, inaugurando di fatto l'astrofisica.

Bunsen operò in un'epoca cruciale, precedente al consolidamento definitivo della teoria atomica, un periodo di intensi dibattiti filosofici e scientifici, specialmente in Germania e Austria, dove figure influenti come Ernst Mach e Wilhelm Ostwald osteggiavano la realtà fisica degli atomi in favore dell'energetismo. Le innovazioni di Bunsen, sebbene primariamente orientate all'analisi chimica sperimentale, fornirono una prova empirica tangibile dell'unicità strutturale di ogni elemento, un pilastro concettuale fondamentale che, seppur indirettamente, supportò la visione atomistica che il suo contemporaneo Ludwig Boltzmann difendeva con tanta veemenza.

Anni formativi e la svolta metodologica

Robert Wilhelm Eberhard Bunsen nacque a Göttingen il 31 marzo 1811 e conseguì il dottorato in chimica presso l'Università di Göttingen nel 1831. Dopo gli studi, ricoprì posizioni accademiche in diverse università, tra cui Marburg e Breslau. I suoi primi interessi si concentrarono sulla chimica analitica e su applicazioni pratiche e industriali, come lo studio della composizione dei gas.

Robert Wilhelm Eberhard Bunsen nacque a Göttingen il 31 marzo 1811 e conseguì il dottorato in chimica presso l'Università di Göttingen nel 1831. Dopo gli studi, ricoprì posizioni accademiche in diverse università, tra cui Marburg e Breslau. I suoi primi interessi si concentrarono sulla chimica analitica e su applicazioni pratiche e industriali, come lo studio della composizione dei gas.

Un capitolo fondamentale che definì il suo approccio metodologico fu il suo coinvolgimento nella chimica organica, in particolare con lo studio del cacodile, un composto contenente arsenico altamente tossico, che rappresentò la sua unica incursione significativa in questo campo. Durante i sei anni di lavoro con questo composto organoarsenico, Bunsen subì un incidente in laboratorio che gli costò la vista da un occhio a causa di un'esplosione, oltre a rischiare la vita per avvelenamento da arsenico.

Questo evento traumatico non fu un semplice dettaglio biografico, ma agì come un cruciale catalizzatore metodologico. La ricerca successiva di Bunsen si allontanò radicalmente dalla chimica organica volatile e pericolosa (vietando, in seguito, tale ricerca nel suo laboratorio di Heidelberg), indirizzandosi con implacabile rigore verso la chimica fisica e strumentale: gasometria, calorimetria e, infine, spettroscopia. L'esperienza del rischio mortale lo spinse a un'ossessione per ambienti di lavoro controllati e per la precisione assoluta, una precondizione necessaria per le scoperte che sarebbero seguite.

Parallelamente al suo lavoro più rischioso, Bunsen dimostrò una profonda attenzione per le applicazioni immediate e per la democratizzazione della ricerca.

Nel 1834, scoprì l'antidoto per l'avvelenamento da arsenico, l'ossido ferrico idrato appena precipitato. Questa scoperta non solo affrontava una delle più gravi minacce tossicologiche dell'epoca, ma dimostrava come la sua ricerca fosse direttamente radicata nella risoluzione di problemi pratici e di sicurezza, un aspetto spesso messo in ombra dai suoi contributi alla fisica.

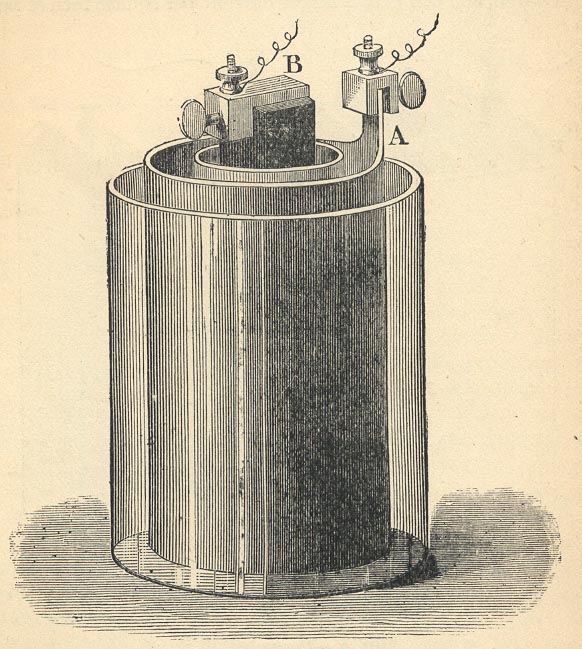

Inoltre, nel 1841, Bunsen inventò la Pila di Bunsen (Bunsen cell). Tecnicamente, questa pila migliorava notevolmente l'elettrochimica rendendola accessibile: Bunsen sostituì il costoso elettrodo di platino, utilizzato nella cella elettrochimica di William Robert Grove, con un elettrodo di carbonio. Questa innovazione abbassò drasticamente i costi, permettendo una più ampia diffusione degli esperimenti elettrochimici e accelerando così la ricerca in molteplici settori.

Inoltre, nel 1841, Bunsen inventò la Pila di Bunsen (Bunsen cell). Tecnicamente, questa pila migliorava notevolmente l'elettrochimica rendendola accessibile: Bunsen sostituì il costoso elettrodo di platino, utilizzato nella cella elettrochimica di William Robert Grove, con un elettrodo di carbonio. Questa innovazione abbassò drasticamente i costi, permettendo una più ampia diffusione degli esperimenti elettrochimici e accelerando così la ricerca in molteplici settori.

Prima della sua rivoluzione ottica, il rigore di Bunsen si manifestò nelle sue dettagliate indagini analitiche. I suoi studi sulla composizione dei gas rilasciati dagli alti forni rivelarono che una quantità significativa di energia termica (tra il 50 e l'80 percento o più) veniva sprecata. Questi studi lo spinsero a perfezionare i suoi metodi per la misurazione quantitativa dei volumi di gas, culminati nella pubblicazione del suo unico libro, Gasometrische Methoden (1857). Questo testo divenne un riferimento fondamentale per la chimica analitica quantitativa, riflettendo la sua enfasi sulla precisione.

Gasometrische Methoden - Bunsen

Gasometrische Methoden - Bunsen

La sua ricerca della misurazione termica perfetta continuò con l'invenzione di due tipi di calorimetri di precisione: il calorimetro a ghiaccio (1870) e il calorimetro a vapore (1887). Questi strumenti estendevano il suo rigore metodologico al campo della termofisica, un prerequisito fondamentale per la successiva comprensione quantitativa del calore e della radiazione.

Il becco Bunsen, la fiamma pura e la spettroscopia

Le invenzioni di Bunsen in tema di fiamme rappresentarono la base pratica fondamentale per l'avvio dell'astrofisica moderna basata sugli spettri

Nel 1852, Bunsen fu nominato professore all'Università di Heidelberg, dove rimase per il resto della sua carriera, fino al 1899. Qui, costruì un'eccellente scuola di chimica, attirando studenti di fama internazionale come Julius Lothar Meyer e Dmitri Mendeleev. Il suo stile di vita (non si sposò mai) era interamente dedicato al laboratorio e ai suoi studenti, dai quali era estremamente popolare.

L'esigenza di una strumentazione di riscaldamento superiore era sentita, in particolare per i nascenti esperimenti di analisi elementare. Le lampade a gas o a olio esistenti all'epoca, come la lampada Argand, producevano una fiamma luminosa, spesso gialla, causata dalla combustione incompleta di particelle di carbonio incandescente. Questa luminosità mascherava o distorceva il colore intrinseco emesso da un campione chimico durante i saggi alla fiamma. Nel 1859, il chimico inglese Henry Roscoe portò a Bunsen una lampada Argand. Bunsen, in collaborazione con il suo fidato tecnico di laboratorio, Peter Desaga, modificò il design. L'innovazione fondamentale fu l'introduzione di un sistema per mescolare il gas combustibile con l'aria in un rapporto regolabile prima della combustione. Questo portò a una combustione completa del gas, che si manifestava come una fiamma blu, stabile, molto calda e, soprattutto, non luminosa (incolore).

Il becco di Bunsen, pur essendo un'innovazione meccanica, si configurò come uno strumento epistemologico essenziale. Creando una fiamma non luminosa, Bunsen realizzò uno "sfondo zero" analitico. La fiamma incolore non interferiva con il segnale, permettendo al colore caratteristico, o "firma," di un elemento riscaldato (anche se presente solo in traccia) di manifestarsi chiaramente.

La ricerca della fiamma non luminosa è un esempio paradigmatico del rigore metodologico di Bunsen. Essa riflette la necessità di eliminare il "rumore" sperimentale (la luminosità della fiamma) per isolare il segnale chimico (la radiazione elementare). Questa meticolosità nella preparazione strumentale fu la condizione materiale diretta che rese possibile l'analisi ottica di Kirchhoff. Senza questa fiamma stabile e neutra, l'analisi spettrale quantitativa e la differenziazione tra elementi con fiamme di colore simile (come i metalli alcalini) sarebbero state estremamente difficili, se non impossibili.

La spettroscopia

La più grande eredità scientifica di Bunsen nacque infatti dalla sua collaborazione con il fisico Gustav Kirchhoff, che era stato suo collega e amico a Breslau prima di seguirlo a Heidelberg nel 1854. La loro partnership fu una sintesi perfetta: Bunsen forniva il genio sperimentale e la preparazione chimica, mentre Kirchhoff forniva la base teorica e matematica dell'ottica e dell'elettricità.

Il becco Bunsen, grazie alla sua capacità di produrre una fiamma pura, mise in evidenza un problema analitico: come differenziare le fiamme di colore simile, in particolare quelle prodotte da sali di metalli alcalini, che Bunsen stava studiando. Fu Kirchhoff a suggerire la soluzione ottica: disperdere la luce della fiamma attraverso un prisma. Questa idea portò all'invenzione dello spettroscopio nel 1859, inizialmente costruito in modo rudimentale con due telescopi e un prisma.

Il principio analitico stabilito da Kirchhoff fu rivoluzionario:

-

Spettro di emissione: Ogni elemento chimico, quando riscaldato all'incandescenza, emette una luce caratteristica che, dispersa da un prisma, rivela un modello di linee luminose, nitide e specifiche per quell'elemento.

-

Spettro di assorbimento: Kirchhoff scoprì che quando una luce brillante passava attraverso un gas, il gas assorbiva esattamente le stesse lunghezze d'onda che avrebbe emesso se riscaldato. Le linee scure (di assorbimento) in questo spettro corrispondevano perfettamente alle linee luminose (di emissione).

Questo principio non solo forniva un metodo analitico per la chimica, ma stabiliva un linguaggio universale per l'identificazione della materia, indipendente dalla sua localizzazione o stato chimico.

L'applicazione immediata e spettacolare dello spettroscopio fu la scoperta di due nuovi elementi, entrambi metalli alcalini:

-

Cesio (Cs): Scoperto nel 1860, identificato dalle sue caratteristiche linee blu brillanti.

-

Rubidio (Rb): Scoperto nel 1861, identificato da due righe rosso brillanti nel suo spettro.

Queste scoperte segnarono una transizione epocale nella chimica analitica. I primi 50 elementi erano stati scoperti o tramite reazioni chimiche macroscopiche o per elettrolisi. Cesio e Rubidio furono i primi elementi scoperti unicamente attraverso l'analisi spettrale delle loro tracce, dimostrando l'ultra-sensibilità del nuovo strumento e inaugurando la caccia agli oligoelementi.

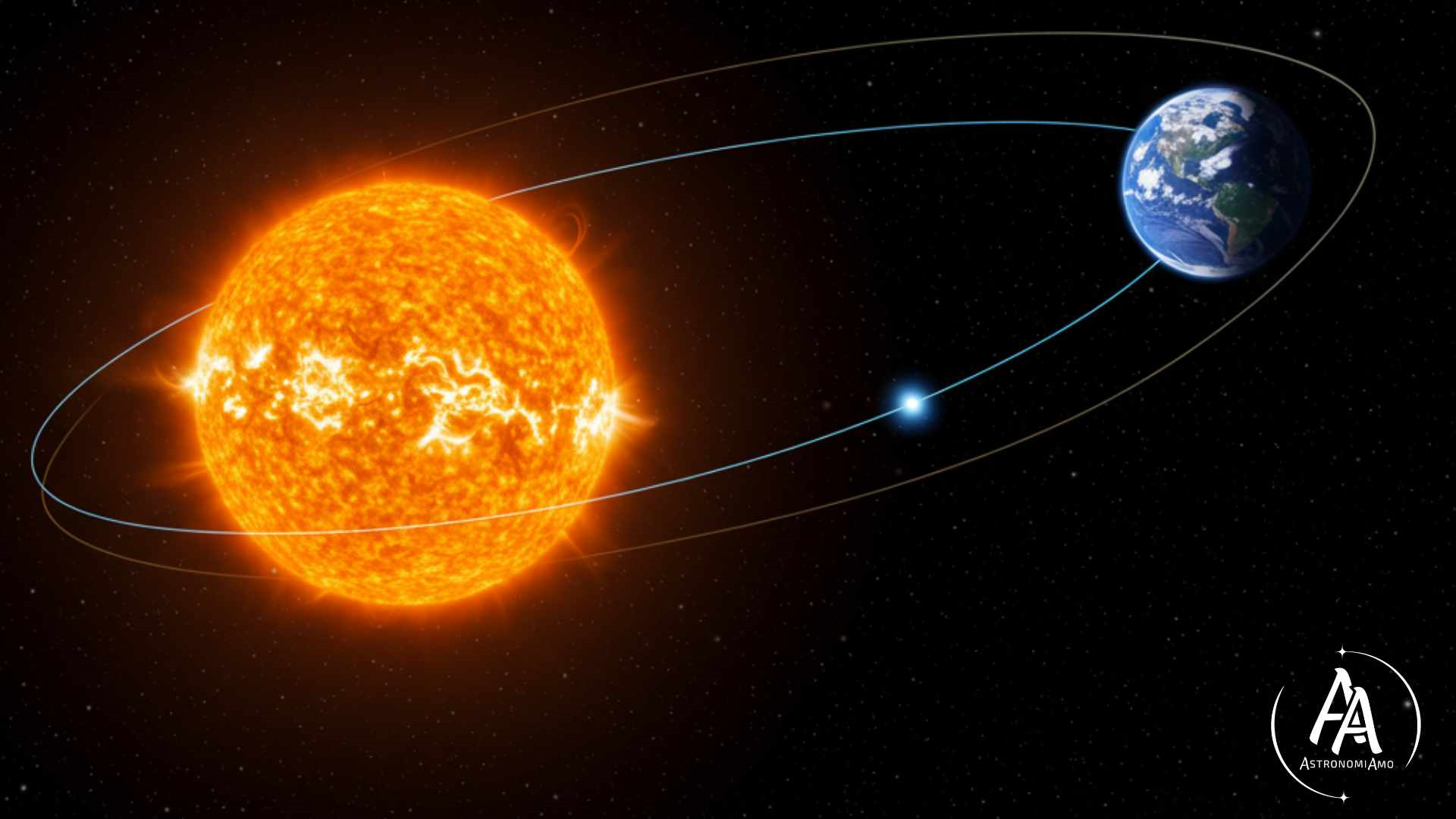

L'implicazione più profonda, tuttavia, fu l'applicazione cosmica. Kirchhoff utilizzò il principio di emissione/assorbimento per spiegare le numerose linee scure (Linee di Fraunhofer) nello spettro del Sole. La sua conclusione fu che queste linee erano causate dall'assorbimento selettivo da parte degli stessi elementi chimici (come l'idrogeno e il sodio) presenti nell'atmosfera solare. Questa deduzione elevò la chimica da scienza di laboratorio a scienza del cosmo. Bunsen fornì lo strumento (la capacità di identificare la "firma" dell'elemento sulla Terra), e Kirchhoff fornì il principio per dimostrare che le leggi della chimica e della fisica erano universali e applicabili alle stelle. Questa scoperta è universalmente riconosciuta come la fondazione dell'astrofisica.

Bunsen morì il 16 agosto 1899 a Heidelberg, all'età di 88 anni, dopo aver passato gli ultimi dieci anni dedicandosi a geologia e mineralogia.

Eredità e atomismo

Attraverso il lavoro di Bunsen, la rivoluzione scientifica ottenne le prove empiriche relativamente alla teoria dei quanti e alla esistenza dell'atomo

Il contributo di Bunsen (e Kirchhoff), pur essendo eminentemente sperimentale, gettò le basi per le due grandi rivoluzioni della fisica del XX secolo: la meccanica statistica e la teoria dei quanti.

Il precursore della teoria quantistica

Il lavoro sulla spettroscopia e la radiazione portò Kirchhoff a formulare la Legge sulla Radiazione del Corpo Nero (a Heidelberg). Questa legge, insieme alla definizione teorica di corpo nero, divenne la base di un problema irrisolvibile per la fisica classica.

La successiva risoluzione di questo problema spettroscopico da parte di Max Planck nel 1900 fu ottenuta attraverso l'introduzione rivoluzionaria dell'idea che l'energia è quantizzata, ovvero può essere assorbita o emessa solo in pacchetti discreti chiamati quanti. Il lavoro di Bunsen e Kirchhoff, stabilendo la precisione necessaria per misurare accuratamente la distribuzione spettrale dell'energia termica, rese il fallimento della teoria classica ("catastrofe ultravioletta") un problema empiricamente definito che Planck fu costretto a risolvere. Bunsen è, in questo senso, il "nonno sperimentale" della fisica quantistica, poiché la sua strumentazione e il rigore analitico di Kirchhoff definirono il confine empirico che la fisica del XIX secolo non poteva superare.

La prova empirica dell'unicità atomica

Alla fine del XIX secolo, la realtà fisica degli atomi e delle molecole era ancora oggetto di un acceso dibattito filosofico. Influenzati dall'empirismo positivista, scienziati eminenti come Ernst Mach e il chimico fisico Wilhelm Ostwald respingevano l'esistenza di queste entità invisibili, sostenendo l'energetismo, che poneva l'energia, non la materia, come categoria fondamentale della fisica. Ludwig Boltzmann, il padre della meccanica statistica, fu tormentato da questa opposizione, che vide le sue equazioni sull'entropia basate sull'atomismo criticate e fraintese, contribuendo alla sua depressione e al suicidio nel 1906.

Sebbene Bunsen non fosse un filosofo teorico nel senso di Boltzmann, la spettroscopia forniva una prova empirica inconfutabile dell'unicità e dell'identità della materia. Ogni elemento, indipendentemente dalla sua origine (terrestre o solare), possedeva una firma spettrale immutabile. Questo fenomeno non poteva essere spiegato adeguatamente senza ipotizzare una struttura microscopica unica (l'atomo) per ciascun elemento, una prova potente contro l'Energetismo di Ostwald.

La validazione definitiva dell'atomismo arrivò con Albert Einstein, che nel 1905 spiegò teoricamente il moto Browniano come prova cinetica dell'esistenza degli atomi. Pochi anni dopo, gli esperimenti di Jean Perrin (1908-1909) basati sulla teoria di Einstein confermarono le dimensioni e la realtà degli atomi, convincendo persino Ostwald. In questo quadro storico, la spettroscopia di Bunsen e Kirchhoff (prova ottica di unicità) e la teoria del moto Browniano di Einstein/Perrin (prova cinetica di esistenza) furono i due pilastri sperimentali che demolirono l'anti-atomismo del XIX secolo, portando al trionfo postumo della visione di Boltzmann.

Riconoscimenti e influenza didattica

L'influenza di Bunsen si estese anche attraverso la sua scuola e i suoi riconoscimenti. La sua popolarità tra gli studenti a Heidelberg fu notevole, formando generazioni di chimici e fisici. Tra i suoi allievi si annoverano Edward Frankland, Julius Lothar Meyer, Dmitri Mendeleev e Philipp Lenard, il quale vinse il Premio Nobel per la Fisica nel 1905 per il suo lavoro sui raggi catodici, un campo strettamente legato alla scoperta successiva dell'effetto fotoelettrico da parte di Einstein.

Bunsen ricevette numerosi premi per i suoi contributi, tra cui la Copley Medal nel 1860. Insieme a Gustav Kirchhoff, fu insignito della Davy Medal nel 1877 dalla Royal Society, specificamente per le loro "ricerche e scoperte nell'analisi spettrale". Ricevette anche l'Albert Medal nel 1898.

Il riconoscimento istituzionale di Bunsen e Kirchhoff è perpetuato da premi moderni come l'IEEE Gustav Robert Kirchhoff Award, istituito nel 2003, che onora la loro eredità non solo in chimica e ottica, ma anche nel campo dell'ingegneria elettrica e dei circuiti (dove Kirchhoff formulò le sue leggi fondamentali nel 1845).

Post più popolari

K2-18b: Tra speranza e scetticismo

22/04/2025

Stella polare: cosa è e come trovarla

08/11/2024

Tags

Acqua Astrobiologia Atmosfere planetarie Aurora polare BIblioteche Buchi neri Comete Congiunzioni Corpi celesti Corso Cosmologia Difesa planetaria Eclisse Elettromagnetismo Esopianeti Eventi dal vivo Fenomeni transitori Gravità Infrarosso Inquinamento La Luna Marte Meteorologia spaziale Microonde Missioni Spaziali Moto Occultazioni Opposizioni Osservazione Pianeta Nove Pianeti Quantistica Radiazione Cosmica di Fondo Radiazione Radioastronomia Raggi X Saturno Sistema Solare Sole Stelle e ciclo stellare Storia astronomica Ultravioletto VenereCategorie

Potrebbe interessarti...

Storia della luce: dai corpuscoli alle onde ai quanti

Alla base dell'astronomia, per ...

Leggi di più07/10/2025

Radioastronomia: osservare l'universo a onde radio

L’universo a bassa frequenza: ...

Leggi di più22/12/2024

Presentazione del Corso SPECTRUM in diretta streaming

Sei pronto a fare un viaggio c ...

Leggi di più24/09/2025

Astrofisica delle microonde: decifrare i segreti dell'universo primordiale

Scopri come lo studio delle mi ...

Leggi di più09/01/2025

L'Universo nell'Ultravioletto: esplorare il cosmo oltre il visibile

L'astronomia ultravioletta sve ...

Leggi di più05/02/2025

Le forze dell'universo: elettromagnetismo

L'universo ci parla soprattut ...

Leggi di più19/11/2024

Chi Siamo

Chi Siamo Terra in Vista 2024

Terra in Vista 2024 Relatori

Relatori Argomenti

Argomenti WebTV

WebTV Sole

Sole Luna

Luna Strutture lunari

Strutture lunari Mercurio

Mercurio Venere

Venere Marte

Marte Giove

Giove Satelliti di Giove

Satelliti di Giove Saturno

Saturno Urano

Urano Nettuno

Nettuno Asteroidi

Asteroidi Comete

Comete Bolidi

Bolidi Sciami meteorici

Sciami meteorici ISS

ISS Altri satelliti

Altri satelliti Lanci

Lanci Costellazioni

Costellazioni Stelle

Stelle Profondo cielo

Profondo cielo Esopianeti

Esopianeti Cielo del mese

Cielo del mese Eclissi di Sole

Eclissi di Sole Eclissi di Luna

Eclissi di Luna