Comete bugiarde? Promesse infrante oltre l'hype della "Cometa del Secolo"

- Comete: tra fascino celeste e amare delusioni

- Il caso di studio: la cometa C/2025 F2 (SWAN) e la sua breve vita

- Una storia di delusioni: le comete "mancate"

- Decifrare le comete: la difficoltà delle previsioni

- Il ciclo mediatico delle comete: hype, click e disillusione

- Facciamoci bastare ciò che è vero

Comete: tra fascino celeste e amare delusioni

Con la cometa C/2025 F2 (SWAN) abbiamo assistito solo all'ultimo di tanti appelli senza fondamento su presunti spettacoli celesti.

Fin dall'antichità, le comete hanno solcato i nostri cieli, suscitando un misto di timore e meraviglia. Viste un tempo come presagi divini o annunciatrici di sventure, queste visitatrici occasionali provenienti dalle profondità del Sistema Solare sono oggi oggetto di intenso studio scientifico e fonte di grande fascino per il pubblico. La loro apparizione improvvisa, la forma mutevole con la caratteristica chioma e coda, e la loro natura effimera catturano inevitabilmente l'immaginazione collettiva.

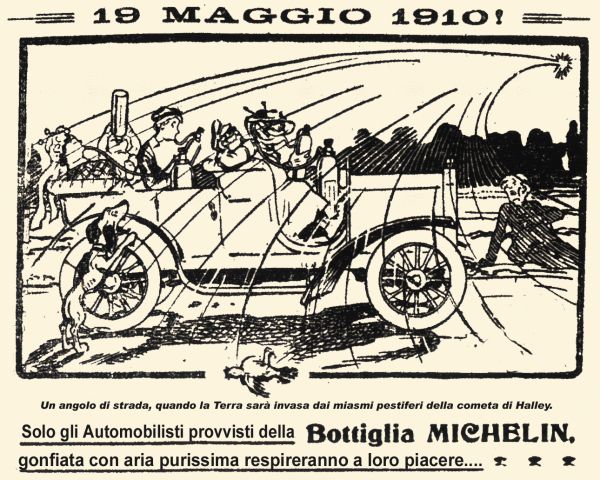

Una pubblicità della Michelin annunciava il passaggio del 1910 della cometa di Halley in questo modo: per sopravvivere all'aria impura portata dal corpo celeste era necessario correre ai ripari.

Una pubblicità della Michelin annunciava il passaggio del 1910 della cometa di Halley in questo modo: per sopravvivere all'aria impura portata dal corpo celeste era necessario correre ai ripari.

Nell'era digitale, tuttavia, a questo fascino si è aggiunto un fenomeno ricorrente e spesso fuorviante: il ciclo dell'hype mediatico. Ogni nuova scoperta di una cometa potenzialmente luminosa scatena un'ondata di entusiasmo, alimentata da titoli che la etichettano prematuramente come "Cometa di Natale", "Cometa di Pasqua" o, con ancora maggiore enfasi, "Cometa del Secolo". Questa narrazione sensazionalistica si scontra frequentemente con la realtà osservativa: spettacoli ben al di sotto delle aspettative, comete visibili solo con difficoltà o, in alcuni casi, oggetti che si disintegrano prima ancora di raggiungere il loro massimo splendore previsto.

Un esempio emblematico e recentissimo di questo ciclo è la cometa C/2025 F2 (Swan). La sua scoperta ha generato un notevole interesse, alimentando speranze per uno spettacolo celeste primaverile ("Cometa di Pasqua"), ma la sua evoluzione è stata rapida e imprevedibile, culminando in una probabile disintegrazione durante l'avvicinamento al Sole. La sua breve storia incarna perfettamente la discrepanza tra le aspettative generate dai media e la complessa, spesso capricciosa, natura di questi corpi celesti.

Questo articolo prende spunto proprio dal caso della cometa C/2025 F2 (Swan), inserendola nel contesto storico di altre "comete mancate", non per loro colpa, che hanno generato loro malgrado grandi attese, poi deluse.

Esploriamo quindi le ragioni scientifiche che rendono le comete intrinsecamente imprevedibili e la loro visibilità soggetta a numerosi fattori, spesso trascurati nella comunicazione al grande pubblico. Criticheremo il ruolo dell'hype mediatico e delle tattiche di clickbait nel creare aspettative irrealistiche salvo poi fare dietrofront all'ultimo minuto, in un film visto in ogni occasione, ignorando elementi cruciali come la finestra di visibilità effettiva. L'obiettivo finale è fornire a chi legge gli strumenti per interpretare le notizie future sulle comete con uno sguardo più critico e informato, apprezzando questi vagabondi celesti per la loro reale natura, al di là delle promesse sensazionalistiche.

Il problema centrale, quindi, non risiede solo nell'imprevedibilità intrinseca delle comete, ma nell'effetto amplificatore dei media moderni, specialmente quelli online e i social network. Questi canali tendono a diffondere in modo sproporzionato gli scenari più ottimistici, spesso basati su dati preliminari e incerti (e se non bastano, anche un po' inventati), generando aspettative che superano di gran lunga la realtà più probabile. La velocità con cui queste informazioni sensazionalistiche si propagano supera di gran lunga la comunicazione scientifica più cauta e sfumata, che terrebbe conto delle probabilità, delle incertezze e delle difficoltà osservative.

Il caso di studio: la cometa C/2025 F2 (SWAN) e la sua breve vita

Ripercorriamo brevemente la breve vita della cometa SWAN, indicata nel 2025 come Cometa di Pasqua

La storia della cometa C/2025 F2 (Swan) è emblematica del ciclo di scoperta, aspettativa e disillusione che spesso accompagna questi oggetti celesti nell'era dell'informazione istantanea.

Scoperta "Indoor" e Designazione

La cometa C/2025 F2 (Swan) è stata scoperta analizzando dati dello strumento SWAN a bordo della sonda SOHO da tre astronomi amatoriali a fine marzo 2025, con immagini pre-scoperta risalenti a settembre 2024.

Designata ufficialmente C/2025 F2 (SWAN), la sua orbita quasi parabolica suggeriva una provenienza dalla Nube di Oort con un periodo orbitale in entrata di circa 81.000 anni e un perielio molto vicino al Sole (0.333 UA).

Inizialmente di magnitudine 11, ha mostrato un rapido aumento di luminosità fino a 8.6, alimentando previsioni ottimistiche che la davano potenzialmente visibile a occhio nudo in prossimità del perielio previsto per il 1° maggio 2025.

Tuttavia, l'osservazione è stata resa difficile dalla sua bassa elevazione nel cielo sia al mattino che alla sera. Già a metà aprile, la cometa ha smesso di aumentare di luminosità, iniziando a indebolirsi e mostrando cambiamenti nella sua morfologia.

L'interpretazione più probabile è che la cometa abbia iniziato a disintegrarsi durante l'outburst di inizio aprile, a causa dell'intenso stress termico e delle forze mareali dovute al suo passaggio ravvicinato al Sole.

La Scienza dietro il "fiasco"

La disintegrazione di C/2025 F2 (Swan) non è un evento sorprendente dal punto di vista scientifico, considerando la sua traiettoria. Il passaggio estremamente ravvicinato al Sole l'ha sottoposta a un intenso stress termico e a forti forze mareali gravitazionali. Le comete provenienti dalla Nube di Oort, come si presume fosse Swan data la sua orbita, sono spesso al loro primo (o uno dei primi) passaggi nel Sistema Solare interno. I loro nuclei, composti da un miscuglio di ghiacci volatili (acqua, CO2, CO, etc.) e polveri, potrebbero non essere strutturalmente abbastanza coesi per resistere a tali condizioni estreme. La combinazione di rapido riscaldamento, sublimazione violenta e forze gravitazionali può facilmente portare alla frammentazione del nucleo. Quando la disintegrazione viene confermata ufficialmente, la designazione della cometa cambia in D/2025 F2, dove "D/" sta per "disappeared" o "defunct".

Una storia di delusioni: le comete "mancate"

La C/2025 F2 (SWAN) è solo l'ultima delle comete indicate come spettacoli a occhio nudo e che, invece, non sono state osservabili

La vicenda di C/2025 F2 (Swan) non è un caso isolato, ma si inserisce in una lunga storia di comete che, pur annunciate con grande clamore mediatico, non hanno mantenuto le promesse di spettacolo celeste.

L'Archetipo del "Flop": La Cometa Kohoutek (C/1973 E1)

La cometa Kohoutek (immagine a sinistra dell'Arizona University) è forse l'esempio più celebre di questo fenomeno. Scoperta nel marzo 1973 dall'astronomo ceco Luboš Kohoutek mentre si trovava ancora a grande distanza dal Sole, vicino all'orbita di Giove, la sua luminosità intrinseca iniziale apparve eccezionalmente alta per quella distanza. Questo portò gli astronomi a estrapolare una curva di luce estremamente ottimistica, prevedendo che sarebbe diventata una delle comete più brillanti del XX secolo, forse visibile persino di giorno.

La cometa Kohoutek (immagine a sinistra dell'Arizona University) è forse l'esempio più celebre di questo fenomeno. Scoperta nel marzo 1973 dall'astronomo ceco Luboš Kohoutek mentre si trovava ancora a grande distanza dal Sole, vicino all'orbita di Giove, la sua luminosità intrinseca iniziale apparve eccezionalmente alta per quella distanza. Questo portò gli astronomi a estrapolare una curva di luce estremamente ottimistica, prevedendo che sarebbe diventata una delle comete più brillanti del XX secolo, forse visibile persino di giorno.

I media raccolsero con entusiasmo queste previsioni, battezzandola "Cometa del Secolo" e scatenando un'attesa febbrile nel pubblico. Riviste scientifiche e popolari le dedicarono copertine, furono organizzate crociere speciali per osservarla (a cui partecipò lo stesso Kohoutek, che però soffrì il mal di mare), e la vendita di telescopi e binocoli ebbe un'impennata.

La realtà, tuttavia, fu molto diversa. Kohoutek raggiunse il suo massimo splendore teorico durante il perielio, alla fine di dicembre 1973, ma in quel momento era troppo vicina al Sole per essere osservata da Terra, se non da strumenti spaziali come quelli a bordo della stazione Skylab. Quando riemerse dalla luce solare nel gennaio 1974, la sua luminosità per gli osservatori terrestri raggiunse al massimo una magnitudine tra 0 e 4, ben lontana dalle previsioni iniziali (che ipotizzavano picchi fino a -10). Divenne rapidamente invisibile a occhio nudo e si guadagnò soprannomi come "Cometa Ko-flop-tek" o "l'Edsel del firmamento", diventando sinonimo di delusione spettacolare.

La spiegazione scientifica più accreditata per il comportamento di Kohoutek è che si trattasse di una cometa "nuova", al suo primo passaggio ravvicinato al Sole, proveniente dalla Nube di Oort. La sua superficie era probabilmente ricoperta da uno strato di materiali estremamente volatili (come azoto o monossido di carbonio congelati), che sublimarono rapidamente anche a grande distanza dal Sole, conferendole l'iniziale, ingannevole luminosità. Una volta esaurito questo strato superficiale, l'attività della cometa diminuì drasticamente, non riuscendo a sostenere le aspettative. Nonostante il "flop" mediatico, Kohoutek si rivelò scientificamente preziosa: fu la cometa più studiata fino a quel momento e permise per la prima volta di rilevare la presenza di molecole complesse come il cianuro di metile e il cianuro di idrogeno.

Déjà Vu Recenti: ISON (C/2012 S1) e ATLAS (C/2019 Y4)

La storia si è ripetuta più volte in anni recenti:

Cometa ISON (C/2012 S1): Scoperta nel 2012, anch'essa a grande distanza, ISON fu rapidamente etichettata come potenziale "Cometa del Secolo". La sua traiettoria la classificava come una "sungrazer", una cometa destinata a sfiorare la superficie solare (perielio a soli 0.012 AU, circa 1.8 milioni di km). L'hype fu enorme, alimentato da previsioni che la volevano diventare luminosa quanto la Luna Piena. Tuttavia, già mesi prima del perielio, il suo tasso di aumento di luminosità rallentò inaspettatamente. Nonostante le incertezze espresse da molti scienziati, la narrazione mediatica rimase largamente ottimistica. Alla fine, ISON non sopravvisse al passaggio ravvicinato al Sole nel novembre 2013: si disintegrò completamente, lasciando dietro di sé solo una scia di detriti,

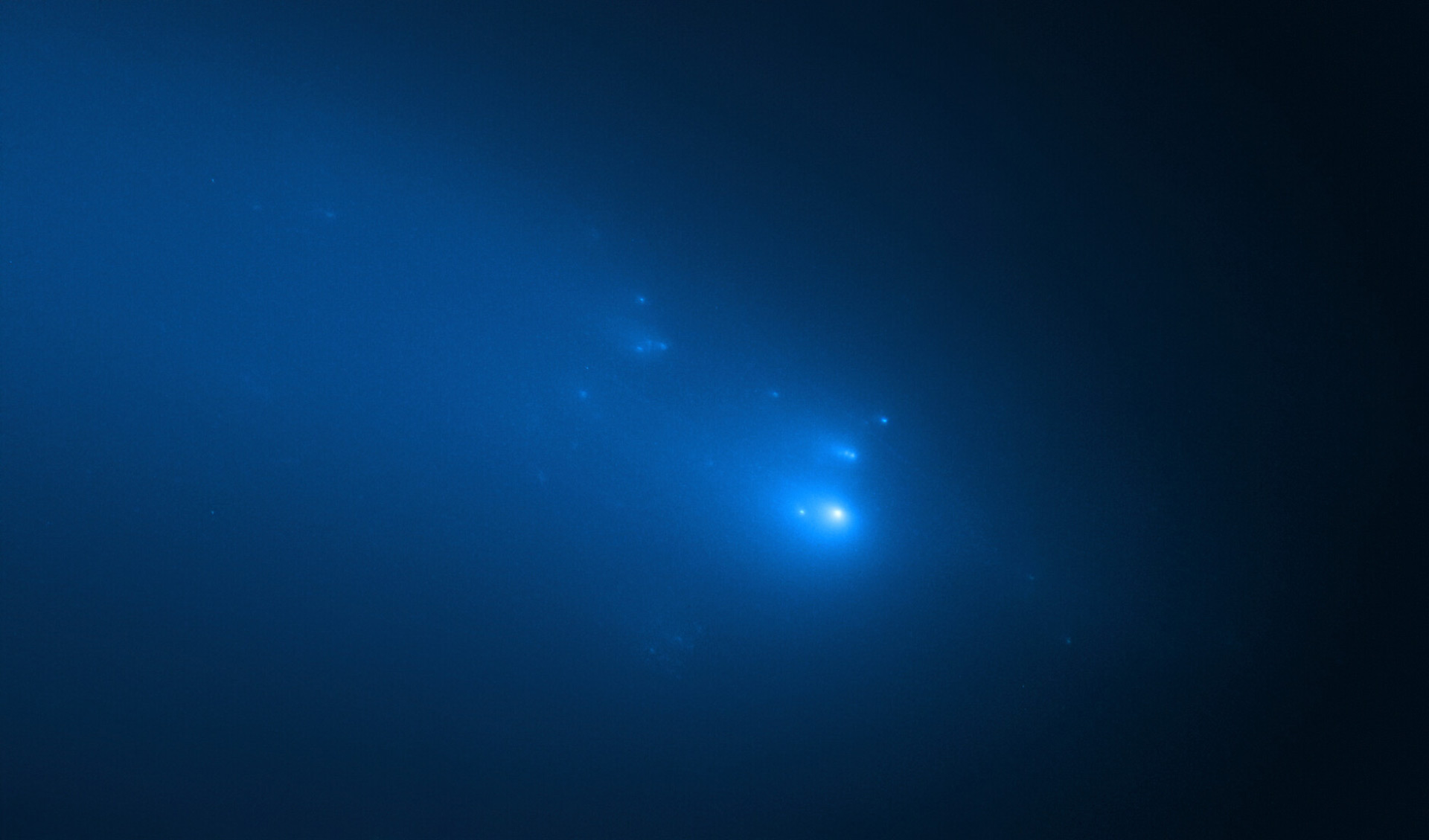

Cometa ATLAS (C/2019 Y4) (crediti immagine Davide Ventura): All'inizio del 2020, questa cometa mostrò un rapidissimo aumento di luminosità, facendo sperare in uno spettacolo notevole. Le analisi orbitali suggerirono che potesse essere un frammento della Grande Cometa del 1844, anch'essa molto luminosa, alimentando ulteriormente le aspettative. Tuttavia, nell'aprile 2020, osservazioni dettagliate rivelarono che il suo nucleo si stava frammentando. La sua luminosità raggiunse un plateau e poi iniziò a diminuire rapidamente, ben prima del perielio previsto per la fine di maggio. Ancora una volta, l'entusiasmo iniziale basato su un rapido aumento di luminosità si rivelò prematuro.

Cometa ATLAS (C/2019 Y4) (crediti immagine Davide Ventura): All'inizio del 2020, questa cometa mostrò un rapidissimo aumento di luminosità, facendo sperare in uno spettacolo notevole. Le analisi orbitali suggerirono che potesse essere un frammento della Grande Cometa del 1844, anch'essa molto luminosa, alimentando ulteriormente le aspettative. Tuttavia, nell'aprile 2020, osservazioni dettagliate rivelarono che il suo nucleo si stava frammentando. La sua luminosità raggiunse un plateau e poi iniziò a diminuire rapidamente, ben prima del perielio previsto per la fine di maggio. Ancora una volta, l'entusiasmo iniziale basato su un rapido aumento di luminosità si rivelò prematuro.

Altri Esempi e il Pattern Ricorrente

Anche comete più "famose" o attese possono deludere le aspettative del grande pubblico. Il ritorno della Cometa di Halley nel 1986 fu un evento mediatico globale, ma per molti osservatori dell'emisfero nord si rivelò una delusione a causa di una geometria orbitale sfavorevole e del crescente inquinamento luminoso (e sono già iniziati gli articoli sui social che parlano di visibilità a occhio nudo per il 2061...). La cometa C/2011 L4 (PANSTARRS) nel 2013, pur visibile, non raggiunse la spettacolarità preannunciata da alcuni media, lasciando molti osservatori casuali perplessi.

Questi esempi evidenziano un pattern: la scoperta di una cometa, specialmente se a grande distanza dal Sole e con un'iniziale luminosità promettente, scatena spesso un ciclo di hype basato sull'estrapolazione ottimistica di dati preliminari. Questo fenomeno può essere visto come una sorta di "fallacia dello scommettitore della Nube di Oort": si punta sulla continuazione della luminosità iniziale, tipica dei materiali super-volatili delle comete "nuove", ignorando l'alta probabilità che questo strato si esaurisca rapidamente e che la cometa, strutturalmente fragile, non sopravviva al passaggio ravvicinato al Sole. La stessa origine che le rende inizialmente brillanti le rende anche intrinsecamente imprevedibili e inclini al fallimento.

È interessante notare come il "flop" di Kohoutek sembrò inizialmente indurre una maggiore cautela nella comunicazione mediatica. La spettacolare Cometa West (crediti immagine J.Linder/ESO) del 1976, ad esempio, ricevette molta meno attenzione preventiva, forse proprio per timore di ripetere la figuraccia. Tuttavia, questa prudenza sembra essersi erosa nel tempo. L'avvento di internet, la pressione del ciclo di notizie 24/7 e la necessità di generare click hanno probabilmente riportato in auge la tendenza a enfatizzare gli scenari più sensazionalistici, anche a costo di deludere le aspettative. La lezione di Kohoutek sulla comunicazione cauta sembra essere stata, in parte, dimenticata o ignorata dalle dinamiche mediatiche moderne.

È interessante notare come il "flop" di Kohoutek sembrò inizialmente indurre una maggiore cautela nella comunicazione mediatica. La spettacolare Cometa West (crediti immagine J.Linder/ESO) del 1976, ad esempio, ricevette molta meno attenzione preventiva, forse proprio per timore di ripetere la figuraccia. Tuttavia, questa prudenza sembra essersi erosa nel tempo. L'avvento di internet, la pressione del ciclo di notizie 24/7 e la necessità di generare click hanno probabilmente riportato in auge la tendenza a enfatizzare gli scenari più sensazionalistici, anche a costo di deludere le aspettative. La lezione di Kohoutek sulla comunicazione cauta sembra essere stata, in parte, dimenticata o ignorata dalle dinamiche mediatiche moderne.

Naturalmente, non tutte le comete deludono. Comete come Hyakutake nel 1996 e, soprattutto, Hale-Bopp nel 1997, sono state spettacoli celesti genuinamente grandiosi, visibili a occhio nudo per mesi anche da cieli non perfettamente bui. Anche la cometa C/2006 P1 (McNaught) nel 2007 ha offerto una vista mozzafiato, sebbene principalmente dall'emisfero australe. Questi eventi dimostrano cosa sia possibile, ma sottolineano anche la rarità di tali spettacoli.

La tabella seguente riassume il confronto tra alcune delle comete sovra-mediatizzate discusse:

| Cometa (Designazione) | Anno | Distanza Perihelio (AU) | Previsione Luminosità Max (Mag) | Esito Reale (Mag/Stato) | Finestra Osservativa Chiave / Note | Narrativa Mediatica Principale |

|---|---|---|---|---|---|---|

| C/1973 E1 (Kohoutek) | 1973 | 0.14 | Fino a -10 (visibile di giorno) | Max ~0-4 (visibile a fatica), rapido declino | Difficile osservazione post-perielio, delusione generale | "Cometa del Secolo" |

| C/2012 S1 (ISON) | 2013 | 0.012 | Luminosa come la Luna Piena | Disintegrata al perielio | Attesa post-perielio mai concretizzata | "Cometa del Secolo" |

| C/2019 Y4 (ATLAS) | 2020 | 0.25 | Potenzialmente occhio nudo (mag ~2) | Frammentata prima del perielio, max mag ~8.5-9, poi dissolta | Rapido aumento iniziale, poi crollo | Promettente, possibile "grande cometa" |

| C/2025 F2 (SWAN) | 2025 | 0.33 | Potenzialmente occhio nudo (mag ~3.6-5) | Probabile disintegrazione pre-perielio, max mag ~8.6, poi dissolta | Bassa sull'orizzonte, finestra breve, outburst iniziale | "Cometa di Pasqua", nuova scoperta brillante |

Questa tabella evidenzia il pattern ricorrente: previsioni ottimistiche basate su dati iniziali o passaggi ravvicinati al Sole, seguite da prestazioni inferiori alle attese, spesso aggravate da difficoltà osservative o dalla disintegrazione della cometa stessa.

Decifrare le comete: la difficoltà delle previsioni

Si dice che le comete sono come i gatti: hanno la coda e fanno ciò che vogliono

Capire perché le comete siano così imprevedibili richiede di addentrarsi nella loro fisica e nei fattori che ne determinano la visibilità dalla Terra.

La Fisica di una cometa attiva

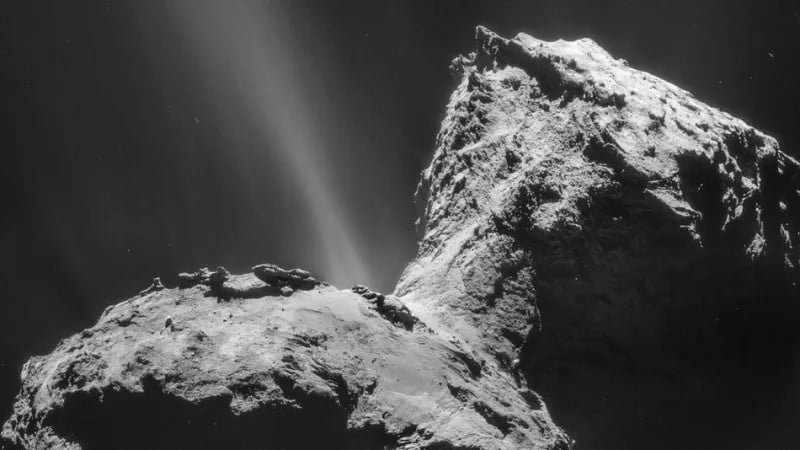

Il modello comunemente accettato descrive il nucleo di una cometa come una "palla di neve sporca" (dirty snowball), sebbene le più recenti missioni spaziali abbiamo mostrato uno scenario molto più ricco di roccia che di ghiaccio.

Un dettaglio della cometa 67P-Churyumov-Gerasimenko ripreso dalla sonda Rosetta di ESA. Come si nota, più che "palla di neve sporca" si tratta di roccia con inserti di ghiaccio. Crediti ESA.

Un dettaglio della cometa 67P-Churyumov-Gerasimenko ripreso dalla sonda Rosetta di ESA. Come si nota, più che "palla di neve sporca" si tratta di roccia con inserti di ghiaccio. Crediti ESA.

Si tratta di un agglomerato di ghiacci (principalmente acqua, ma anche anidride carbonica, monossido di carbonio, metano, etc.) mescolati con polveri e rocce. Quando la cometa, nel suo viaggio orbitale, si avvicina al Sole, il calore crescente provoca la sublimazione dei ghiacci più volatili sulla superficie del nucleo, ovvero il loro passaggio diretto dallo stato solido a quello gassoso. Questo processo, chiamato "outgassing", libera nello spazio circostante gas e polveri, che formano una vasta atmosfera temporanea attorno al nucleo, la "chioma". La pressione della radiazione solare e il vento solare spingono poi questi materiali lontano dal Sole, formando le caratteristiche code: una coda di polveri, giallastra e curva, e una coda di ioni (gas), bluastra e rettilinea. La tipica colorazione verdastra della chioma, osservata anche in C/2025 F2 (Swan), è spesso dovuta all'emissione di molecole di carbonio diatomico (C2) eccitate dalla luce solare.

Fattori che influenzano la luminosità

La luminosità apparente di una cometa vista dalla Terra dipende da una complessa interazione di fattori:

- Fattori Intrinseci, legati alla natura stessa della cometa. La dimensione del nucleo è fondamentale: nuclei più grandi hanno più materiale da rilasciare. La composizione è cruciale: una maggiore abbondanza di ghiacci volatili come CO o CO2 può portare a un'attività significativa anche lontano dal Sole, mentre l'attività guidata dal ghiaccio d'acqua diventa dominante più vicino. Il rapporto polveri/gas influenza l'aspetto e la luminosità delle code. Le proprietà della superficie, come la presenza di aree attive che espellono getti di materiale o di una crosta inerte che inibisce la sublimazione, giocano un ruolo importante. Non solo quantità di ghiaccio, quindi, ma di ghiaccio superficiale in particolar modo, con la rotazione cometaria che deve esporre questo ghiaccio alla radiazione solare in modo da consentirne la sublimazione: non dimentichiamo, infatti, che non stiamo parlando di un corpo celeste avvolto da una spessa atmosfera, tale da distribuire il calore proveniente dal Sole in un determinato punto. Se il ghiaccio si trova in profondità, invece, non è esposto direttamente al Sole e quindi non sublima ma può accadere che l'aumento di temperatura comunque subito determini stress termico e lo spaccamento del ghiaccio e il crollo superficiale di alcune strutture della cometa, con esposizione del ghiaccio finora sotterraneo e, nei casi più estremi, frammentazione del nucleo.

- Fattori Geometrici, dipendenti dalla posizione reciproca di Sole, Terra e cometa. La distanza dal Sole è il fattore dominante, poiché l'intensità del riscaldamento solare diminuisce con il quadrato della distanza. La distanza dalla Terra influenza la dimensione apparente e la luminosità percepita. L'angolo di fase (l'angolo Sole-cometa-Terra) influisce sulla quantità di luce solare riflessa verso di noi. Un fenomeno importante è lo scattering frontale (forward scattering): quando la cometa si trova quasi tra la Terra e il Sole (angolo di fase elevato), le particelle di polvere nella chioma possono diffondere la luce solare in avanti in modo molto efficiente, causando un temporaneo e significativo aumento della luminosità apparente (non legato quindi all'attività cometaria in sé), anche se difficile da osservare a causa della vicinanza al Sole.

- Elongazione Solare: è l'angolo di separazione apparente tra la cometa e il Sole nel cielo. Un'elongazione piccola significa che la cometa è visibile solo nel crepuscolo (mattutino o serale) o è persa nel bagliore solare, rendendo l'osservazione difficile o impossibile, indipendentemente dalla sua luminosità intrinseca.

La Sfida delle Comete "Nuove" (Oort Cloud)

Come accennato, le comete che si ritiene provengano dalla Nube di Oort e siano al loro primo passaggio nel Sistema Solare interno sono particolarmente difficili da prevedere. La loro luminosità iniziale, spesso elevata a causa della sublimazione di ghiacci super-volatili ("frosting") che ricoprono la superficie, non è un indicatore affidabile dell'attività successiva, dominata dalla sublimazione del ghiaccio d'acqua, che richiede temperature più elevate. Inoltre, la loro struttura "primitiva", non avendo mai subito l'intenso stress termico e gravitazionale vicino al Sole, le rende più vulnerabili alla frammentazione. Modellare il loro comportamento è quindi estremamente complesso.

Magnitudine Apparente vs. Visibilità Reale

Un punto cruciale, spesso fonte di equivoci, è il significato della "magnitudine" cometaria. A differenza delle stelle, che sono sorgenti puntiformi, le comete sono oggetti estesi. La magnitudine riportata è una misura della luminosità integrata su tutta l'area visibile della chioma. Questo significa che la luce è distribuita su una superficie, risultando in una luminosità superficiale molto più bassa rispetto a una stella della stessa magnitudine. L'occhio umano, specialmente in condizioni di scarsa illuminazione o in presenza di inquinamento luminoso, è molto più sensibile alla luminosità superficiale che alla magnitudine integrata per oggetti diffusi. Di conseguenza, una cometa di magnitudine 5, ad esempio, sarà molto più difficile da individuare rispetto a una stella di magnitudine 5. Apparirà come una macchia debole e sfocata, non come un punto brillante. Questa discrepanza tra la metrica tecnica (magnitudine) e l'esperienza visiva percepita è una delle principali ragioni per cui il pubblico rimane deluso: la singola cifra della magnitudine è un indicatore inadeguato della reale visibilità e dell'aspetto di una cometa.

Il Fenomeno della Disintegrazione

Come accennato, le comete possono disgregarsi, specialmente durante il passaggio al perielio, per diverse ragioni. Lo stress termico, causato dal rapido riscaldamento della superficie esposta al Sole mentre l'interno rimane freddo, può generare fratture. Le forze mareali gravitazionali esercitate dal Sole (e in misura minore dai pianeti) possono superare la debole coesione interna del nucleo, specialmente per comete fragili o che passano molto vicine. Anche la rotazione del nucleo, accelerata dai getti di gas asimmetrici espulsi dalla superficie (effetto razzo), può raggiungere velocità critiche che portano alla frammentazione.

Cometa C/2006 P1 (McNaught): in questo spettacolare caso la rotazione del nucleo è evidente dagli spikes mostrati dalla coda: le zone più dense sono legate a punti superficiali a maggior contenuto di ghiaccio esposto. Credits: S. Deiries/ESO

Le comete "sungrazer", che passano estremamente vicine al Sole come ISON, sono particolarmente soggette a questi processi distruttivi. I casi di SWAN, ISON e ATLAS sono esempi recenti di come questi meccanismi possano porre fine prematuramente allo spettacolo atteso.

Cometa C/2019 Y4 (ATLAS): la ripresa di dettaglio ottenuta dal Solar Orbiter evidenzia la frammentazione del nucleo. Crediti NASA

Cometa C/2019 Y4 (ATLAS): la ripresa di dettaglio ottenuta dal Solar Orbiter evidenzia la frammentazione del nucleo. Crediti NASA

Il ciclo mediatico delle comete: hype, click e disillusione

Nonostante le difficoltà oggettive nella previsione cometaria, ogni anno - una o due volte - siamo chiamati a ammirare spettacoli che non ci sono

L'idea di una "Cometa del Secolo" o di una cometa legata a eventi stagionali ("Cometa di Natale", "Cometa di Pasqua") è intrinsecamente attraente ma decisamente fuorviante: fa leva sul desiderio umano di assistere a eventi naturali rari e spettacolari, offrendo una narrazione semplice e coinvolgente. Ma falsa. Questi appellativi creano un legame emotivo e temporale, anche se spesso arbitrario rispetto alla realtà astronomica, rendendo la notizia più "vendibile" e condivisibile. Molte volte ci è stato chiesto "quest'anno quando sarà visibile la cometa di Natale?" e questo è indicativo del "danno conoscitivo" arrecato dal fatto di dover leggere, da anni, sempre gli stessi titoli in prossimità delle feste natalizie: non esiste una cometa di Natale.

Allo stesso modo, è stata indicata la cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas come "Cometa del Secolo" quando ancora mancavano ottanta anni alla fine del secolo stesso. Il risultato è che tra qualche mese nessuno la ricorderà, ma intanto - in quel periodo - ha portato soldi a chi lo ha scritto.

Il Ruolo del clickbait e del sensazionalismo

Nell'ecosistema mediatico attuale, soprattutto online, la competizione per l'attenzione è feroce. I titoli e le anteprime degli articoli sono spesso ottimizzati per massimizzare i click e la condivisione. Questo incentiva l'uso di linguaggio sensazionalistico e l'enfasi sulle previsioni più ottimistiche, anche quando queste sono basate su dati preliminari o hanno un basso grado di probabilità. Termini come "sbalorditiva", "spettacolare", "visibile a occhio nudo" vengono usati prematuramente, prima che l'evoluzione della cometa li giustifichi. Un altro elemento che contribuisce a creare aspettative irrealistiche è la diffusione di immagini astronomiche. Fotografie a lunga esposizione o elaborate digitalmente, che rivelano dettagli e colori invisibili all'occhio umano o attraverso piccoli strumenti, vengono spesso presentate senza un adeguato contesto, portando il pubblico a credere che la visione diretta sarà altrettanto spettacolare. Le immagini che trovate anche in questo articolo e nelle schede delle comete collegate sono ottenute spesso sotto i migliori cieli del mondo con strumentazione che il 95% della popolazione non possiede. La realtà è che (eccezion fatta per i rarissimi casi tipo Hale-Bopp) alzando gli occhi al cielo non vedrete proprio nulla, purtroppo. Forse, passando tempo e sapendo precisamente dove guardare, riuscirete a scorgere una delicatissima nebulosità, ma non ci scommettete. Se volete, ci sono binocoli, macchine fotografiche e altri strumenti per poter andare a vedere le comete più brillanti, ma le foto presentate saranno molto difficili da ottenere.

Ignorare (o Minimizzare) la "Finestra di Visibilità"

Forse l'omissione più critica nella comunicazione al grande pubblico riguarda le condizioni pratiche necessarie per osservare una cometa. Anche una cometa intrinsecamente luminosa può risultare invisibile o deludente se la sua "finestra di visibilità" è sfavorevole. Questo è probabilmente il fattore che contribuisce maggiormente alla delusione pubblica, spesso più della mancata corrispondenza tra luminosità prevista e reale. Eppure, questi aspetti vengono frequentemente trascurati o minimizzati nei resoconti più sensazionalistici [Implicit contrast]. I fattori chiave della finestra di visibilità includono:

- Posizione Celeste: Una cometa bassa sull'orizzonte è difficile da vedere a causa dell'estinzione atmosferica (la luce deve attraversare uno strato più spesso di aria), della turbolenza e della possibile presenza di ostacoli (edifici, alberi, colline). La vicinanza al Sole (piccola elongazione) la confina nel crepuscolo, dove il cielo non è completamente buio.

- Condizioni Atmosferiche: Nuvole, foschia, umidità elevata possono facilmente compromettere l'osservazione di un oggetto debole e diffuso come una cometa.

- Inquinamento Luminoso: È il nemico numero uno per l'osservazione di oggetti deboli dal cielo profondo, incluse le comete. Dalle aree urbane e suburbane, dove vive la maggior parte della popolazione, solo le comete eccezionalmente brillanti possono essere viste, mentre quelle di luminosità moderata vengono completamente cancellate dal bagliore artificiale del cielo.

- Emisfero Osservativo: A causa dell'inclinazione della loro orbita, alcune comete sono visibili prevalentemente o esclusivamente da un emisfero terrestre.

- Necessità di Strumenti: Spesso non viene chiarito in modo esplicito che per osservare una cometa è necessario almeno un binocolo o un telescopio, lasciando intendere che sarà facilmente visibile a occhio nudo.

La mancata comunicazione efficace di questi vincoli pratici crea un'aspettativa irrealistica di poter semplicemente "alzare gli occhi al cielo" e vedere lo spettacolo promesso. Quando la realtà si scontra con questa aspettativa, la delusione è inevitabile, indipendentemente da quanto luminosa sia effettivamente diventata la cometa.

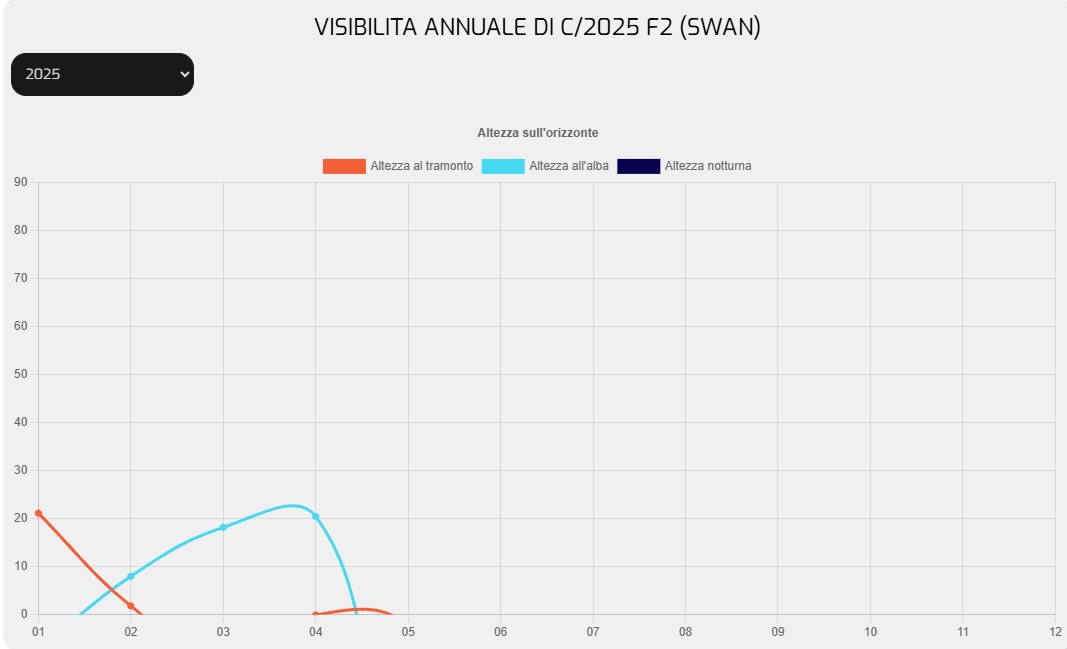

Qualche esempio: ciò che segue è il diagramma di visibilità della cometa SWAN per il centro Italia nell'anno 2025. Data come "spettacolare" ad aprile, è sufficiente vedere come già a metà aprile questo corpo celeste sparisca dall'orizzonte serale al tramonto e come sia bassissima anche in quello mattutino prima dell'alba.

Diagramma di visibilità della cometa C/2025 F2 (ATLAS). Crediti AstronomiAmo

Diagramma di visibilità della cometa C/2025 F2 (ATLAS). Crediti AstronomiAmo

Se andiamo a vedere ora la "Cometa del Secolo" C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas la situazione è ancora peggiore, dal momento che la finestra di visibilità era quasi nulla se non qualche minuti prima dell'alba.

La Differenza tra Previsione Scientifica e Certezza Mediatica

Esiste spesso un divario tra il linguaggio cauto e probabilistico usato dagli scienziati nelle loro comunicazioni tecniche (uso di termini come "potrebbe raggiungere", "potenziale", "incerto", stime con margini di errore) e il tono più assertivo o sensazionalistico adottato da alcuni canali mediatici. Le sfumature e le incertezze intrinseche alle previsioni cometarie vengono talvolta appiattite per creare una notizia più diretta e d'impatto, trasformando una possibilità in una quasi-certezza agli occhi del pubblico.

Questo ciclo ripetuto di hype seguito da delusione, alimentato in parte dagli incentivi del clickbait, comporta un rischio significativo: l'erosione della fiducia del pubblico nella comunicazione scientifica riguardante l'astronomia. Le persone potrebbero diventare ciniche ("ecco un'altra cometa super-pubblicizzata") e ignorare notizie future, comprese quelle relative a eventi astronomici potenzialmente interessanti e realmente osservabili. La ricerca di coinvolgimento a breve termine attraverso l'hype rischia di avere un costo a lungo termine in termini di fiducia e interesse del pubblico verso l'astronomia.

Facciamoci bastare ciò che è vero

Come se la bellezza dell'universo non fosse sufficiente, c'è sempre bisogno di esagerare. E se provassimo a farci bastare la verità?

La breve e turbolenta esistenza della cometa C/2025 F2 (Swan) funge da monito e da perfetto esempio dei temi trattati in questo articolo. Ha mostrato la natura intrinsecamente imprevedibile di questi corpi celesti, specialmente quelli nuovi provenienti dalle regioni esterne del Sistema Solare. Ha evidenziato le sfide significative legate alla loro osservazione pratica, dettate dalla geometria orbitale e dalle condizioni terrestri. Infine, ha incarnato la disconnessione che può crearsi tra l'entusiasmo mediatico prematuro e la realtà scientifica e osservativa.

Per navigare nel flusso di notizie sulle future scoperte cometarie, è fondamentale adottare un approccio critico e informato. Invece di affidarsi a titoli sensazionalistici o a condivisioni virali non verificate, è consigliabile cercare informazioni presso fonti astronomiche affidabili: siti web di osservatori astronomici, riviste specializzate riconosciute (sia cartacee che online), planetari, strumenti online come il nostro SkyTour. Queste fonti tendono a fornire un contesto più ampio, a discutere le incertezze, a specificare le probabilità e, soprattutto, a fornire dati dettagliati e realistici sulla finestra di visibilità (posizione nel cielo, orari migliori, strumenti necessari, impatto dell'inquinamento luminoso).

È importante anche cambiare prospettiva. Anche le comete che "falliscono" dal punto di vista dello spettacolo pubblico sono spesso di grande valore scientifico. Ogni cometa è un campione unico dei materiali primordiali da cui si è formato il Sistema Solare, e studiarne la composizione, l'evoluzione e la disintegrazione fornisce dati preziosi per comprendere le nostre origini. Il processo stesso di scoperta, monitoraggio e tentativo di previsione del comportamento cometario è un'affascinante avventura scientifica. Apprezzare la sfida e la soddisfazione occasionale della "caccia" alla cometa, anche quando si tratta di oggetti deboli visibili solo con strumenti, è parte integrante della passione per l'astronomia.

In definitiva, le comete rimangono tra gli oggetti più affascinanti del nostro cielo, messaggeri silenziosi provenienti da epoche remote. Meritano la nostra attenzione e il nostro stupore, ma questo non deve trasformarsi in aspettative irrealistiche alimentate da una comunicazione superficiale. La chiave è bilanciare l'entusiasmo con la consapevolezza della loro natura effimera e imprevedibile, e con una comprensione realistica delle condizioni necessarie per poterle osservare. Come suggerito da alcuni commentatori, siamo forse "in ritardo" per l'arrivo di una "grande cometa" veramente spettacolare come Hale-Bopp , ma è impossibile prevedere quando e se accadrà. Nell'attesa, la pazienza, l'informazione critica e uno sguardo consapevole al cielo rimangono gli strumenti migliori per apprezzare questi straordinari visitatori cosmici per quello che realmente sono.

Post più popolari

K2-18b: Tra speranza e scetticismo

22/04/2025

Stella polare: cosa è e come trovarla

08/11/2024

Tags

Acqua Astrobiologia Atmosfere planetarie Aurora polare BIblioteche Buchi neri Comete Congiunzioni Corpi celesti Corso Cosmologia Difesa planetaria Eclisse Elettromagnetismo Esopianeti Eventi dal vivo Fenomeni transitori Gravità Infrarosso Inquinamento La Luna Marte Meteorologia spaziale Microonde Missioni Spaziali Moto Occultazioni Opposizioni Osservazione Pianeta Nove Pianeti Quantistica Radiazione Cosmica di Fondo Radiazione Radioastronomia Raggi X Saturno Sistema Solare Sole Stelle e ciclo stellare Storia astronomica Ultravioletto VenereCategorie

Potrebbe interessarti...

27 aprile: Osservazione del Sole a Parco Bonelli

Il 27 aprile 2025, dalle ore 1 ...

Leggi di più14/04/2025

16 agosto 2025: "ISTEDDOS" tra miti e stelle a Santu Lussurgiu

In collaborazione con Ispidien ...

Leggi di più16/08/2025

Come appare la Luna nel cielo: fasi e percorso

Scopriamo come il nostro satel ...

Leggi di più05/07/2025

14 giugno 2025 - Costellazioni e mitologie a Parco Bonelli (RM)

Una serata all'aria aperta per ...

Leggi di più04/06/2025

L'Astronomia Infrarossa: vedere l'Universo attraverso la polvere

Esploriamo l'astronomia infrar ...

Leggi di più28/01/2025

Introduzione alla conoscenza del cielo - corso di astronomia

Un corso in 7 incontri, più us ...

Leggi di più01/09/2025

28 giugno 2025: Stelle d'Estate al Parco Tevere Magliana

La sera del 28 giugno 2025, a ...

Leggi di più21/06/2025

Tycho Brahe, il faro dell'astronomia pre-telescopica

Una delle figure più important ...

Leggi di più10/05/2025

Chi Siamo

Chi Siamo Terra in Vista 2024

Terra in Vista 2024 Relatori

Relatori Argomenti

Argomenti WebTV

WebTV Sole

Sole Luna

Luna Strutture lunari

Strutture lunari Mercurio

Mercurio Venere

Venere Marte

Marte Giove

Giove Satelliti di Giove

Satelliti di Giove Saturno

Saturno Urano

Urano Nettuno

Nettuno Asteroidi

Asteroidi Comete

Comete Bolidi

Bolidi Sciami meteorici

Sciami meteorici ISS

ISS Altri satelliti

Altri satelliti Lanci

Lanci Costellazioni

Costellazioni Stelle

Stelle Profondo cielo

Profondo cielo Esopianeti

Esopianeti Cielo del mese

Cielo del mese Eclissi di Sole

Eclissi di Sole Eclissi di Luna

Eclissi di Luna