Formazione stellare: come nascono le stelle

Il collasso della nube molecolare

L'avvio della formazione stellare ha luogo con la perdita di equilibrio da parte della nube molecolare: il collasso che crea nuove stelle

Il processo di formazione stellare ha inizio nelle Nubi Molecolari Giganti (GMC), vaste e fredde regioni del mezzo interstellare. Queste nubi, che possono estendersi per decine di anni luce, sono composte principalmente da idrogeno molecolare e sono mantenute a temperature estremamente basse, variando tipicamente tra i 10 e i 100 Kelvin. All'interno di queste strutture, esiste un delicato e precario equilibrio idrostatico: la pressione termica del gas tende a spingere la nube verso l'espansione, mentre la forza di gravità cerca di compattarla.

La formazione stellare non è un fenomeno uniforme che coinvolge l'intera nube, ma è innescata localmente. Affinché il collasso abbia inizio, è necessaria una perturbazione esterna sufficientemente energetica o un accumulo locale di massa e densità. Questi inneschi possono derivare dall'onda d'urto di una vicina esplosione di supernova, dalla collisione tra nubi molecolari separate, o dal passaggio del gas attraverso i bracci a spirale di una galassia. Quando una specifica regione della nube accumula abbastanza massa o viene compressa al punto critico, la forza di gravità locale supera la resistenza della pressione termica, dando il via a una fase di contrazione dinamica.

La meccanica del collasso: instabilità di Jeans e Teorema del Viriale

Per analizzare la stabilità di una regione di gas autogravitante, la meccanica celeste impiega strumenti fondamentali. Il primo è il criterio dell'Instabilità di Jeans, che definisce la soglia necessaria affinché una regione sferica di gas non rotante e non magnetizzata diventi gravitazionalmente instabile.

L'Instabilità di Jeans

Il collasso di una porzione di nube può avvenire per una data densità e temperatura solo se la massa M di quella regione supera un valore critico noto come Massa di Jeans (MJ). L'Instabilità di Jeans, scoperta dall'astronomo Sir James Jeans, descrive la condizione affinché una di queste regioni inizi a collassare su sé stessa per formare una stella.

In ogni punto della nuvola, due forze principali si scontrano:

-

La forza gravitazionale: tende a far contrarre la materia, tirandola verso il centro della regione densa.

-

La pressione del gas (termica): tende a far espandere la materia, spingendola verso l'esterno, come un pallone gonfiato.

Il punto di svolta è chiamato Massa di Jeans (MJ). Se la massa di una regione della nuvola è inferiore alla Massa di Jeans, la pressione del gas è sufficiente per vincere la gravità e mantenere la regione stabile. Non succede nulla.

Tuttavia, se la massa di una regione supera la Massa di Jeans, la gravità diventa la forza dominante. Il collasso è inevitabile. È come superare un punto critico: la regione diventa instabile e inizia un crollo inesorabile verso la formazione di una protostella.

In sintesi: l'Instabilità di Jeans ci dice quanto gas serve per avviare il collasso gravitazionale. Le regioni troppo piccole o troppo calde restano stabili; quelle grandi e fredde collassano.

$$ M_J = \left(\frac{3}{4\pi}\right)^{1/2} \left(\frac{5kT}{G\mu m_H}\right)^{3/2} \left(\frac{1}{\rho}\right)^{1/2} $$

Dove k è la costante di Boltzmann, G è la costante gravitazionale, T è la temperatura, μ è il peso molecolare medio, mH è la massa dell'idrogeno e ρ è la densità. Dalla formula si osserva che MJ dipende in modo critico dalla temperatura elevata alla potenza 3/2 \($$ M_J \propto T^{3/2} $$ \). Una temperatura più bassa nella nube riduce notevolmente MJ, consentendo la formazione di frammenti collassanti di massa minore. Alternativamente, il collasso si verifica se il raggio R della nube è inferiore al Raggio di Jeans RJ.

Il Teorema del Viriale

Una volta che il collasso è iniziato, il Teorema del Viriale descrive il bilancio energetico della nuvola, ovvero come le forze si bilanciano mentre il collasso avviene (e dopo che si è stabilizzata la protostella).

Inizialmente (collasso), il sistema non è in equilibrio. La gravità vince, e l'eenrgia potenziale diventa sempre più negativa (l'energia potenziale viene rilasciata). Questa energia perduta si trasforma in energia cinetica, riscaldando il gas. A metà del processo (protostella), affinché il sistema raggiunga un nuovo equilibrio e si stabilizzi in una protostella, metà dell'energia potenziale liberata dalla contrazione deve essere convertita in energia cinetica (riscaldamento), e l'altra metà deve essere irradiata (emessa) sotto forma di luce e calore nello spazio.

Il Teorema del Viriale spiega quindi il fenomeno del riscaldamento gravitazionale: mentre la nuvola collassa, si riscalda. È solo grazie alla capacità della nuvola di liberarsi del calore in eccesso (cioè di irradiare la metà dell'energia potenziale richiesta) che il collasso può continuare. Se la nuvola si riscaldasse troppo velocemente, la pressione termica aumenterebbe e il collasso si fermerebbe.

Il Teorema del Viriale stabilisce la condizione di equilibrio a lungo termine per sistemi autogravitanti, relazionando l'energia cinetica totale (T) del gas e la sua energia potenziale gravitazionale (Ω). Per un sistema legato dalla forza gravitazionale (come stelle in una galassia o particelle in una nube), il teorema stabilisce che, in media, l'energia cinetica è pari a meno la metà dell'energia potenziale

$$ \tau_{ff} \approx \frac{1}{\sqrt{G\rho_0}} $$

Durante la contrazione gravitazionale, metà dell'energia potenziale gravitazionale rilasciata si converte in energia cinetica interna (calore), e l'altra metà deve essere dispersa per irraggiamento. Se la nube non è otticamente sottile e non riesce a irradiare via efficacemente il calore (passando da una fase isotermica a una fase adiabatica), l'aumento di T provoca un aumento di MJ. Questo meccanismo rallenta il collasso, portando a una stabilizzazione temporanea o al rallentamento del processo dinamico, spiegando la complessità e l'inefficienza del processo iniziale di formazione stellare.

La frammentazione della nube

La formazione stellare è un processo collettivo a causa della disomogeneità della nube di partenza

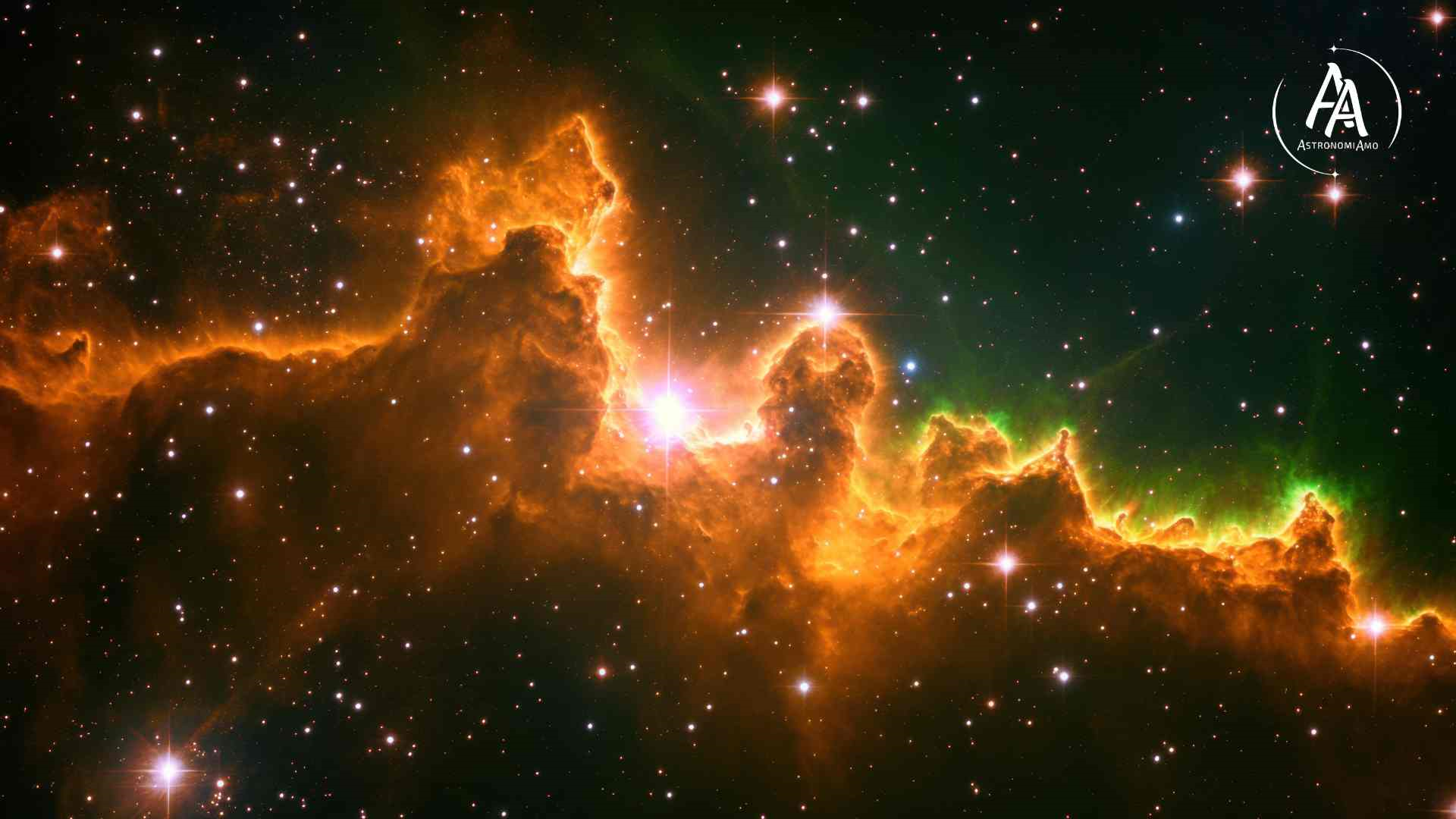

La formazione stellare è un processo intrinsecamente gerarchico e collettivo. La vasta nube molecolare gigante collassa inizialmente, ma le inevitabili disomogeneità di densità all'interno del gas fungono da semi per perturbazioni minori. Queste regioni più dense possono soddisfare il criterio di Jeans a scale più piccole e collassare in modo indipendente. Questo processo di frammentazione multipla genera decine o centinaia di nuclei protostellari separati all'interno della stessa regione, che sono destinati a evolvere in stelle di diversa massa.

La massa finale di una stella non è semplicemente la massa iniziale del frammento di Jeans, ma è determinata da un processo competitivo noto come accrescimento. I frammenti che si trovano in posizioni privilegiate o che iniziano a collassare prima tendono ad accrescere (a "rubare") una porzione maggiore del gas residuo circostante. Questo accrescimento continua fino a quando i venti stellari e le intense radiazioni emesse dalle prime stelle massicce formate disperdono il gas rimanente della nube madre.

Le fasi finali della frammentazione e il collasso isolato della materia si manifestano nella forma di Globuli di Bok.

Una immagine di alcuni Globuli di Bok che si stagliano come bozzoli scuri contro la nebulosità diffusa. Crediti ESO

Una immagine di alcuni Globuli di Bok che si stagliano come bozzoli scuri contro la nebulosità diffusa. Crediti ESO

Osservati per la prima volta dall'astronomo Bart Bok negli anni '40, si ritiene che questi globuli rappresentino i "bozzoli" in cui sta avvenendo il collasso gravitazionale per formare nuove stelle e ammassi stellari di piccola massa.

I globuli di Bok, tipicamente opachi alla luce visibile a causa dell'alta densità di polvere, forniscono indizi consistenti sulla caduta di materia verso le protostelle al loro interno, visibili grazie alle osservazioni a lunghezze d'onda millimetriche e infrarosse.

Il ruolo critico della metallicità nel raffreddamento e frazionamento

La dimensione finale dei frammenti e, di conseguenza, la Funzione di Massa Iniziale (IMF) risultante, dipendono criticamente dalla temperatura del gas al momento della frammentazione. La temperatura è a sua volta regolata dall'efficienza con cui la nube può raffreddarsi.

Un aumento della metallicità ha un effetto diretto sulla chimica del gas e, soprattutto, sulla sua capacità di irradiare calore in eccesso.

Nelle nubi dense e fredde, i principali meccanismi di raffreddamento che contrastano il riscaldamento gravitazionale sono legati alla presenza di polveri e metalli.

-

Polveri e molecole complesse: i granelli di polvere e gli idrocarburi policiclici aromatici (PAH), la cui abbondanza è direttamente correlata a Z, sono eccellenti raffreddatori: assorbono l'energia termica generata dal collasso e la riemettono in modo efficiente come radiazione infrarossa, consentendo al nucleo collassante di rimanere a temperature basse, tipicamente intorno ai 10 K.

-

Righe a struttura fine: il raffreddamento avviene anche attraverso l'emissione di righe a struttura fine di ioni come il carbonio ionizzato (C+) in regioni meno dense, operando a temperature più elevate, tra 100 e 1000 K.

Poiché la Massa di Jeans è direttamente correlata a T3/2, una maggiore metallicità consente un raffreddamento più efficiente, mantenendo T basso e, di conseguenza, riducendo MJ. Questo risultato analitico spiega perché le nubi con alta metallicità (Popolazione I) possono frammentarsi in un gran numero di nuclei di piccola massa.

Nascita della protostella

Dopo il primo rapido accrescimento, il processo rallenta pur continuando: si entra nella pre-sequenza principale

Accrescimento e T-Tauri: la protostella visibile

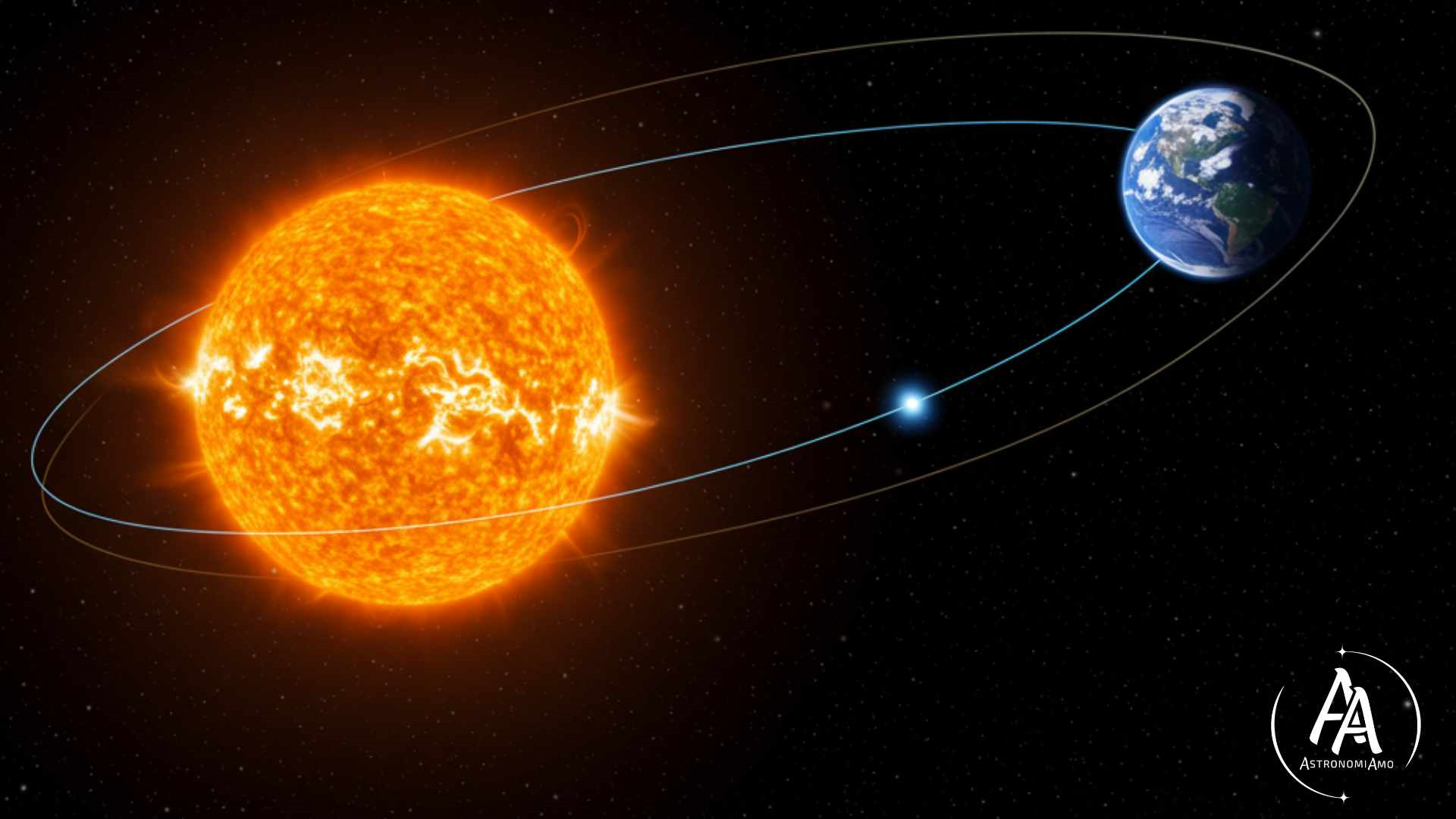

Dopo la frammentazione e il primo rapido collasso dinamico, il nucleo protostellare entra in una fase di contrazione più lenta. Questa fase, nota come Pre-Sequenza Principale (PMS - Pre-Main Sequence), è dominata dall'accrescimento del materiale circostante attraverso un disco circumstellare.

Dopo la frammentazione e il primo rapido collasso dinamico, il nucleo protostellare entra in una fase di contrazione più lenta. Questa fase, nota come Pre-Sequenza Principale (PMS - Pre-Main Sequence), è dominata dall'accrescimento del materiale circostante attraverso un disco circumstellare.

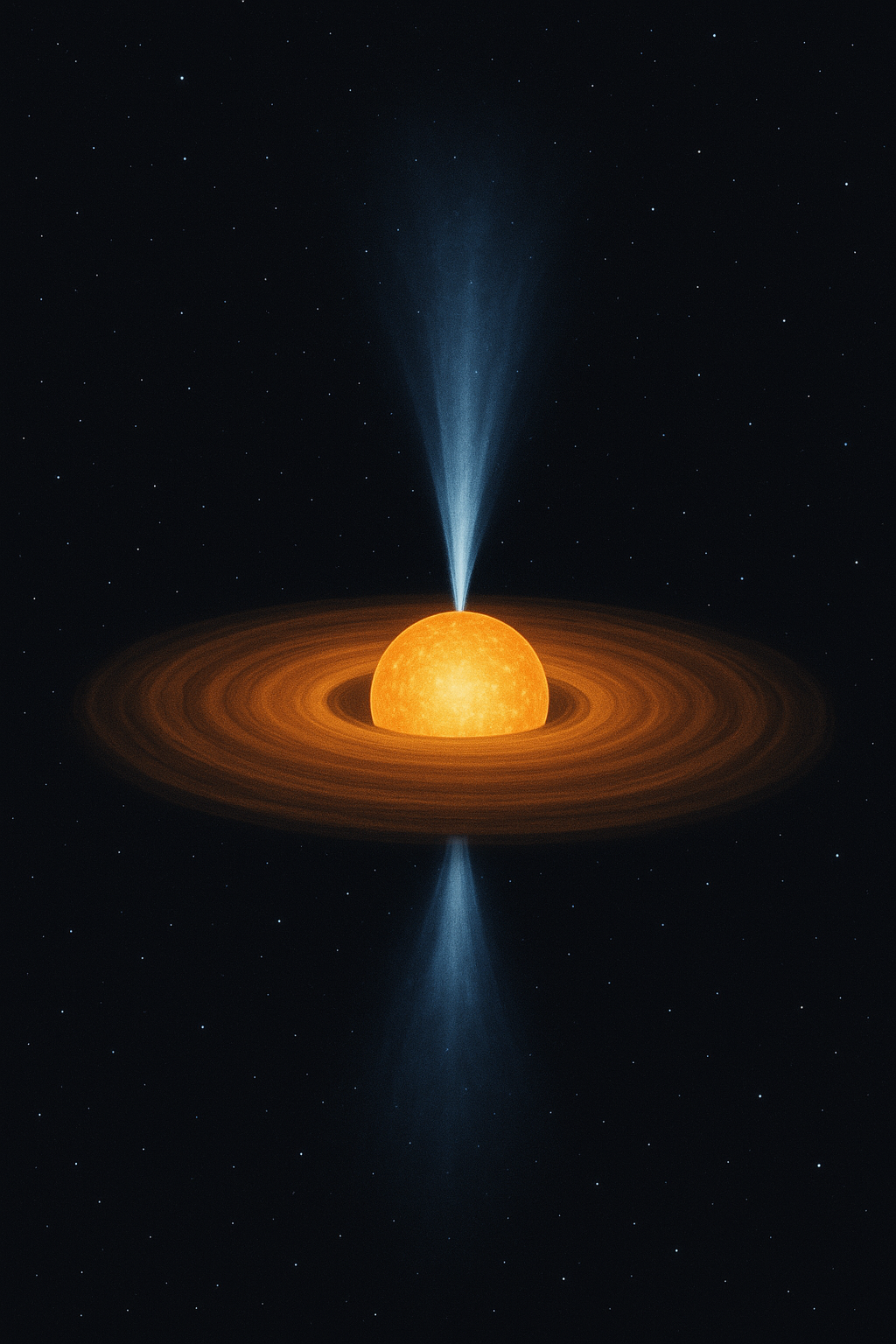

Un ostacolo cruciale in questa fase è la conservazione del momento angolare iniziale della nube madre. Se tutto il momento angolare fosse trasferito alla protostella, questa ruoterebbe così velocemente da spezzarsi. La natura risolve questo problema dissipando il momento angolare attraverso l'interazione del campo magnetico con il disco e, soprattutto, attraverso l'espulsione di materia ad alta velocità lungo i poli della stella nascente, formando i caratteristici getti bipolari.

Quando questi getti spazzano via l'involucro di polvere e gas che circonda la protostella, essa diventa otticamente visibile. Questi oggetti vengono classificati come stelle T-Tauri. Le T Tauri sono estremamente luminose e manifestano una forte attività superficiale indotta dalla piena convezione che domina la loro struttura interna.

Il gas della nube che non cade direttamente sulla protostella a causa della forza centrifuga si appiattisce in un disco circumstellare (o disco protoplanetario). La stella, in questa fase di Pre-Sequenza Principale, possiede un campo magnetico proprio molto intenso.

Secondo il modello di accrescimento magnetosferico, il materiale del disco (generalmente ioni e elettroni) non cade direttamente sulla stella, ma viene incanalato e confinato dalle linee del campo magnetico stellare. Questo materiale, che ruota con il disco, viene forzato a cadere sulla superficie stellare a velocità molto alte, generando una zona di shock "calda" sulla superficie che è responsabile degli eccessi di emissione osservati nelle lunghezze d'onda blu/UV (il fenomeno chiamato veiling).

Il campo magnetico non solo incanala il flusso di accrescimento (il meccanismo del funnel flow), ma fornisce anche il meccanismo di frenamento necessario a spiegare le basse velocità di rotazione osservate nelle giovani stelle T Tauri classiche.

La magnetosfera stellare agisce come un freno: le linee del campo magnetico connesse sia al disco in rotazione che alla stella, esercitano una coppia di forze sul disco, trasferendo il momento angolare dal materiale del disco in caduta verso l'esterno. Questo processo disperde l'eccesso di momento angolare della protostella. Una porzione di questo momento angolare e dell'energia viene diretta in direzioni perpendicolari al disco, espellendo il materiale in eccesso lungo l'asse di rotazione della protostella sotto forma di getti bipolari ad alta velocità (gli outflow o jet). Questo processo combinato di accrescimento e espulsione è essenziale per consentire alla stella di rallentare la sua rotazione e proseguire nella sua contrazione gravitazionale.

I tempi scala termici: contrazione di Kelvin-Helmholtz e bruciamento del deuterio

La contrazione gravitazionale rimane la principale fonte di energia per la protostella PMS. Questo riscaldamento è governato dal tempo scala termico, molto più lungo del tempo scala dinamico iniziale.

Tempo scala di Kelvin-Helmholtz (τKH)

Il tempo di Kelvin-Helmholtz è il tempo necessario affinché la protostella irradi la metà della sua energia potenziale gravitazionale ed è definito come:

τKH ≈ GM2 / RL

Le stelle massicce, che hanno una luminosità L molto alta, hanno tempi τKH brevi (poche centinaia di migliaia di anni). Al contrario, le stelle di piccola massa, a causa della loro luminosità inferiore, possono impiegare centinaia di milioni di anni per raggiungere la Sequenza Principale.

Il bruciamento del deuterio

Prima che la temperatura centrale raggiunga il livello critico per la fusione dell'idrogeno (1H), la contrazione di Kelvin-Helmholtz subisce un'interruzione momentanea grazie all'innesco della fusione del deuterio (2D), un isotopo dell'idrogeno. La reazione è:

2D+1H → 3He + γ

Questa reazione si innesca a temperature molto più basse, intorno a 106 K. Sebbene il deuterio sia scarso, la sua fusione fornisce un temporaneo equilibrio energetico che rallenta drasticamente o interrompe la contrazione. Questa fase transitoria (definita "fase-lampo") induce grande attività superficiale e convezione.

Durante la fase di Pre-Sequenza Principale, le stelle di massa inferiore a 3M⊙ seguono la Traccia di Hayashi sul Diagramma H-R: in questa fase, le stelle sono quasi interamente convettive. Il trasporto convettivo del calore è estremamente efficiente, e questa efficienza costringe la temperatura effettiva superficiale della stella a un valore relativamente basso (circa 4000 K per una stella di massa solare ). Questo vincolo strutturale spiega la quasi verticalità della Traccia di Hayashi: la stella perde rapidamente luminosità man mano che si contrae, ma la sua temperatura superficiale rimane approssimativamente costante. La struttura interna convettiva, dominata dall'opacità degli ioni di idrogeno, determina il percorso evolutivo.

Ingresso nella Sequenza Principale (ZAMS)

Quando temperatura e densità raggiungono i livelli necessari, allora nasce la stella

La fase di Pre-Sequenza Principale si conclude quando la stella raggiunge la temperatura e la densità necessarie per innescare la fusione termonucleare stabile dell'idrogeno. La traiettoria seguita dalla protostella sul Diagramma di Hertzsprung-Russell, che confronta la luminosità L con la temperatura effettiva Teff, è denominata Traccia Evolutiva.

L'evoluzione dipende fortemente dalla massa:

-

Traccia di Hayashi: è la traiettoria quasi verticale seguita dalle stelle di massa inferiore a 3M⊙. Queste stelle sono quasi interamente convettive. Si muovono verso il basso sul diagramma H-R, riducendo drasticamente la luminosità ma mantenendo una temperatura superficiale costante (fino a quando non sviluppano un nucleo radiativo).

-

Traccia di Henyey: Quando la stella sviluppa un nucleo radiativo (un fenomeno che accade prima per le stelle più massicce), il meccanismo di trasporto del calore cambia e la contrazione gravitazionale sposta l'oggetto verso temperature superficiali più elevate. La traccia si curva a sinistra, assumendo una pendenza quasi orizzontale. Le stelle estremamente massicce nascono direttamente sulla Traccia di Henyey.

Nelle stelle di massa intermedia (circa 1.5M⊙), la transizione dalla Traccia di Hayashi a quella di Henyey si manifesta sul diagramma H-R come un cambiamento significativo nella direzione del percorso evolutivo. Questo punto di svolta è la prova diretta dello sviluppo di una zona radiativa all'interno, che sostituisce la convezione come meccanismo dominante di trasporto energetico nel nucleo, un riassetto strutturale necessario prima di raggiungere l'equilibrio definitivo.

La ZAMS e la dipendenza dalla massa

In questo momento, la contrazione gravitazionale si arresta, e la stella inizia a convertire stabilmente l'idrogeno in elio nel suo nucleo attraverso reazioni di fusione, stabilendo un equilibrio idrostatico e termico duraturo.

La massa finale accresciuta è il parametro determinante e quasi esclusivo che stabilisce la posizione di una stella sulla ZAMS e l'intera durata della sua vita evolutiva.

Relazione Massa-Luminosità

La luminosità (L) di una stella ZAMS è legata alla sua massa (M) da una forte legge di potenza (la relazione Massa-Luminosità):

L ∝ Ma

dove l'esponente a varia tipicamente tra 3 e 4. Questa relazione esprime che piccole variazioni nella massa portano a enormi differenze nella luminosità e, di conseguenza, nel tasso di consumo di combustibile nucleare.

Posizionamento H-R

La massa governa la posizione sulla ZAMS nel diagramma H-R:

-

Stelle massicce: Situate nella parte superiore sinistra della ZAMS, sono molto calde e luminose. La loro temperatura centrale elevata permette alla fusione dell'idrogeno di procedere principalmente tramite il ciclo CNO, che è estremamente sensibile alla temperatura.

-

Stelle di bassa massa: Situate nella parte inferiore destra della ZAMS, sono meno luminose e più fredde. La loro fusione è dominata dalla catena protone-protone.

In sintesi, la massa non solo decide se un oggetto diventa una stella (superando 0.08M⊙) o una nana bruna, ma definisce rigorosamente ogni aspetto della sua esistenza successiva, dalla durata della vita alla sua posizione spaziale nel diagramma evolutivo.

La catena protone-protone

Nelle stelle di massa intermedia e piccola (come il Sole, dove è il processo predominante), l'energia necessaria per sostenere l'equilibrio della Sequenza Principale è prodotta dalla fusione dell'idrogeno in elio attraverso la catena protone-protone (pp). Questo processo è dominante a temperature centrali relativamente basse, tipicamente tra 10 e 15 milioni di Kelvin.

Il ramo principale, chiamato catena pp I (che nel Sole ha una frequenza del 91%), è un processo a tre stadi che inizia con la fusione di due protoni (1H):

-

Formazione del Deuterio: Due protoni si fondono, trasformando uno dei protoni in un neutrone attraverso il decadimento β+, rilasciando un positrone (e+) e un neutrino (νe):

1H + 1H → 2H + e+ + νe

Il positrone si annichila quasi immediatamente con un elettrone, producendo raggi gamma (γ).

e+ + e− → 2γ

-

Formazione dell'elio-3: Il nucleo di deuterio (2H) cattura un altro protone per formare un isotopo leggero dell'elio:

2H + 1H → 3He + γ + 5.49 MeV

-

Formazione dell'elio-4: Infine, due nuclei di elio-3 (3He) si fondono per produrre un nucleo stabile di elio-4 (4He) e due protoni liberi:

3He + 3He → 4He + 21H + 12.96 MeV

Il completamento del ramo pp I rilascia un'energia netta di 26.73 MeV. Nel processo totale, quattro protoni vengono convertiti in un nucleo di elio-4, con una perdita di massa dello 0.7% convertita in energia, secondo la famosa equazione E = mc2.

Il ciclo Carbonio-Azoto-Ossigeno (CNO)

Il ciclo CNO è un meccanismo di fusione alternativo che prevale nelle stelle più massicce, dove le temperature centrali superano i 18 milioni Kelvin. La sua efficienza, a differenza della catena pp che ha una dipendenza dalla temperatura relativamente modesta (εpp ∝ T4), è estremamente sensibile alla temperatura (εCNO ∝ T15). Questa forte dipendenza è la ragione per cui il CNO domina la produzione di energia nelle stelle massicce.

Il ciclo CNO non richiede la formazione iniziale del deuterio. Utilizza invece i nuclei più pesanti del Carbonio (12C), dell'Azoto (14N) e dell'Ossigeno (16O) come catalizzatori. Questi elementi, anche se presenti in tracce (la metallicità Z), facilitano la conversione dell'idrogeno in elio attraverso una serie di catture protoniche.

Il ciclo principale (CN) può essere riassunto come una serie di reazioni in cui i nuclei catalizzatori vengono rigenerati alla fine del ciclo:

-

Cattura Protonica (Inizio): Un nucleo di Carbonio-12 (12C) cattura un protone:

12C + 1H → 13N + γ

-

Decadimento e rigenerazione: L'Azoto-13 (13N) decade in Carbonio-13 (13C), emettendo un positrone e un neutrino (decadimento β+):

13N → 13C + e+ + ν

-

Processo di cattura/decadimento (continuo): Il Carbonio-13 cattura un protone per formare Azoto-14 (14N), il quale cattura un altro protone per formare Ossigeno-15 (15O), che a sua volta decade in Azoto-15 (15N):

13C + 1H → 14N + γ

14N + 1H → 15O + γ

15O → 15N + e+ + ν

-

Chiusura del Ciclo: Infine, l'Azoto-15 (15N) cattura un protone, il che porta alla rigenerazione del Carbonio-12, con la produzione finale di Elio-4:

15N + 1H → 12C + 4He + 4.96 MeV

Questi processi portano alla formazione di 4He a partire da quattro protoni, ma la presenza del catalizzatore riduce l'altezza della barriera coulombiana che i protoni devono superare, consentendo al processo di procedere molto più rapidamente una volta raggiunte le temperature critiche.

Gli ammassi aperti di stelle

Come visto, da una nube molecolare non nasce una sola stella ma tante. Gli oggetti che ne derivano sono tra i più spettacolari del cielo.

Dato che la formazione stellare è un risultato diretto della frammentazione di una singola nube, la quasi totalità delle stelle nascono in gruppo, formando gli ammassi aperti.

Gli ammassi aperti si trovano prevalentemente nel disco della galassia, laddove la formazione stellare agisce a tassi maggiori grazie alla maggior disponibilità di gas. Trattandosi di stelle relativamente giovani (pochi milioni di anni di età, in genere), essi sono laboratori ideali per studiare le prime fasi dell'evoluzione stellare.

Classificazione e dissipazione dinamica

Per una catalogazione sistematica di questi insiemi stellari, si utilizza il sistema di classificazione morfologica di Trumpler, che assegna a ciascun ammasso un codice alfanumerico basato su tre parametri osservabili: il grado di concentrazione, l'intervallo di luminosità delle stelle e la ricchezza stellare.

| Parametro | Codice | Descrizione |

| Concentrazione | I | Isolato, con forte concentrazione verso l'interno |

| II | Isolato, con debole concentrazione verso l'interno | |

| III | Isolato, ma senza alcuna concentrazione | |

| IV | Poco distinto dalle stelle di campo | |

| Intervallo Luminosità | 1 | Modesta variazione di luminosità |

| 2 | Moderata variazione di luminosità | |

| 3 | Ampia variazione di luminosità | |

| Ricchezza | p (Povero) | Meno di 50 stelle |

| m (Medio) | 50-100 stelle | |

| r (Ricco) | Più di 100 stelle |

Classificazione Morfologica di Trumpler

Dinamica e Rilassamento

A causa del loro numero relativamente piccolo di stelle (N ≈ 103) e della loro posizione vulnerabile all'interno del disco galattico, gli ammassi aperti sono strutture instabili e di breve durata. Il loro destino è la dissoluzione.

Il tempo scala che governa la dinamica interna è il tempo di rilassamento a due corpi (t2b). Per gli ammassi aperti, questo tempo è breve, dell'ordine di 108 anni. Il tempo di rilassamento spiega perché la maggior parte degli ammassi aperti non ha un'età superiore a 109 anni, avendo già attraversato diversi tempi di rilassamento in questo intervallo.

Esistono due meccanismi principali di distruzione:

-

Rilassamento a due corpi: Questo processo porta all'evaporazione stellare, dove le stelle meno massicce vengono accelerate dalle interazioni gravitazionali e spinte al di fuori del campo potenziale dell'ammasso.

-

Shock gravitazionali: L'ammasso subisce shock gravitazionali passando attraverso le nubi di gas interstellare del disco galattico, accelerando ulteriormente la sua distruzione.

Il rilassamento dinamico funge da filtro di massa. Col tempo, le interazioni gravitazionali inducono la segregazione di massa, dove le stelle più massicce tendono a migrare verso il centro dell'ammasso. Al contrario, le stelle di massa inferiore sono spinte verso l'alone esterno e sono le prime a essere espulse dall'ammasso. Di conseguenza, gli ammassi aperti perdono gradualmente le loro stelle di piccola massa, diventando dinamicamente più poveri e meno concentrati, modificando la loro classificazione Trumpler (ad esempio, passando da concentrazione I a III/IV).

Post più popolari

K2-18b: Tra speranza e scetticismo

22/04/2025

Stella polare: cosa è e come trovarla

08/11/2024

Tags

Acqua Astrobiologia Atmosfere planetarie Aurora polare BIblioteche Buchi neri Comete Congiunzioni Corpi celesti Corso Cosmologia Difesa planetaria Eclisse Elettromagnetismo Esopianeti Eventi dal vivo Fenomeni transitori Gravità Infrarosso Inquinamento La Luna Marte Meteorologia spaziale Microonde Missioni Spaziali Moto Occultazioni Opposizioni Osservazione Pianeta Nove Pianeti Quantistica Radiazione Cosmica di Fondo Radiazione Radioastronomia Raggi X Saturno Sistema Solare Sole Stelle e ciclo stellare Storia astronomica Ultravioletto VenereCategorie

Potrebbe interessarti...

WOH G64: spostati i confini della ripresa stellare di dettaglio

Ripresa in dettaglio la stella ...

Leggi di più22/11/2024

T-CrB: esplode in ritardo o le cose stanno diversamente?

Da mesi veniva indicato settem ...

Leggi di più14/10/2024

28 giugno 2025: Stelle d'Estate al Parco Tevere Magliana

La sera del 28 giugno 2025, a ...

Leggi di più21/06/2025

Chi Siamo

Chi Siamo Terra in Vista 2024

Terra in Vista 2024 Relatori

Relatori Argomenti

Argomenti WebTV

WebTV Sole

Sole Luna

Luna Strutture lunari

Strutture lunari Mercurio

Mercurio Venere

Venere Marte

Marte Giove

Giove Satelliti di Giove

Satelliti di Giove Saturno

Saturno Urano

Urano Nettuno

Nettuno Asteroidi

Asteroidi Comete

Comete Bolidi

Bolidi Sciami meteorici

Sciami meteorici ISS

ISS Altri satelliti

Altri satelliti Lanci

Lanci Costellazioni

Costellazioni Stelle

Stelle Profondo cielo

Profondo cielo Esopianeti

Esopianeti Cielo del mese

Cielo del mese Eclissi di Sole

Eclissi di Sole Eclissi di Luna

Eclissi di Luna