Il mezzo interstellare e le nebulose

Il mezzo interstellare

Lo spazio tra le stelle è riempito da gas e da polveri: elementi essenziali per l'evoluzione dell'universo

Prima che una stella possa accendersi e irradiare l'oscurità cosmica, la materia prima deve essere raccolta e condensata. Questo processo inizia nelle vaste distese interstellari, all'interno di strutture monumentali e complesse note come nebulose. Questi oggetti, lungi dall'essere omogenei, rappresentano le diverse fasi fisiche e chimiche che la materia attraversa prima di culminare nella formazione stellare.

Le nebulose

Le nebulose sono essenzialmente le regioni più dense e visibili del Mezzo Interstellare (ISM), inteso come il complesso miscuglio di gas e polvere che permea lo spazio tra le stelle all'interno di una galassia. L'ISM è il serbatoio fondamentale della materia cosmica.

Composizione fondamentale

La composizione di base dell'ISM è dominata dal gas, principalmente Idrogeno ed Elio, che costituiscono rispettivamente circa il 70% e il 28% della massa totale. Cruciale per la fisica delle nebulose è la frazione minoritaria di polvere interstellare, che rappresenta solo circa l'1% della massa totale.Questi granuli non sono semplici impurità, ma svolgono due ruoli da protagonisti:

-

Estinzione: La polvere blocca e assorbe la luce visibile delle stelle retrostanti, creando le nebulose oscure (che esploreremo più avanti). Questo schermare è fondamentale, perché protegge il gas interno dalle radiazioni esterne che lo riscalderebbero, permettendo così alla temperatura di scendere drasticamente.

-

Catalizzatore: La polvere agisce come una sorta di piattaforma di incontro cosmica. La formazione della molecola di H2 (idrogeno molecolare), essenziale per le Nubi Molecolari, è estremamente difficile nello spazio vuoto. Ma quando gli atomi di idrogeno si attaccano alla superficie di un granello di polvere ghiacciato, si incontrano, si legano e vengono espulsi come molecola.

Le polveri hanno dimensioni tipiche dell'ordine del micrometro o meno, sono strutture porose e sono composti prevalentemente da silicati, carbonio (spesso in forma di grafite o carbonio amorfo idrogenato) e talvolta da ghiacci.

Nonostante l'enorme massa complessiva, il mezzo interstellare è incredibilmente rarefatto. La densità media, anche nelle regioni HI (Idrogeno neutro), è compresa tra soli 0.1 e 10 particelle per centimetro cubo. Questo è in netto contrasto con l'atmosfera terrestre, dove si trovano circa 2.7×1019 molecole per centimetro cubo. Per dare una dimensione a questa "solitudine": se potessimo comprimere tutta la materia di una nebulosa delle dimensioni del nostro Sistema Solare in una scatola, staremmo parlando di un vuoto che è molto più spinto del miglior vuoto che possiamo creare nei laboratori sulla Terra. È l'immensità della scala cosmica, migliaia di anni luce di estensione, che permette a queste "nubi" di raccogliere la massa sufficiente per dominare il paesaggio galattico.

Le fasi dell'idrogeno: la trama del gas interstellare

L'ISM non è un'entità statica e omogenea.

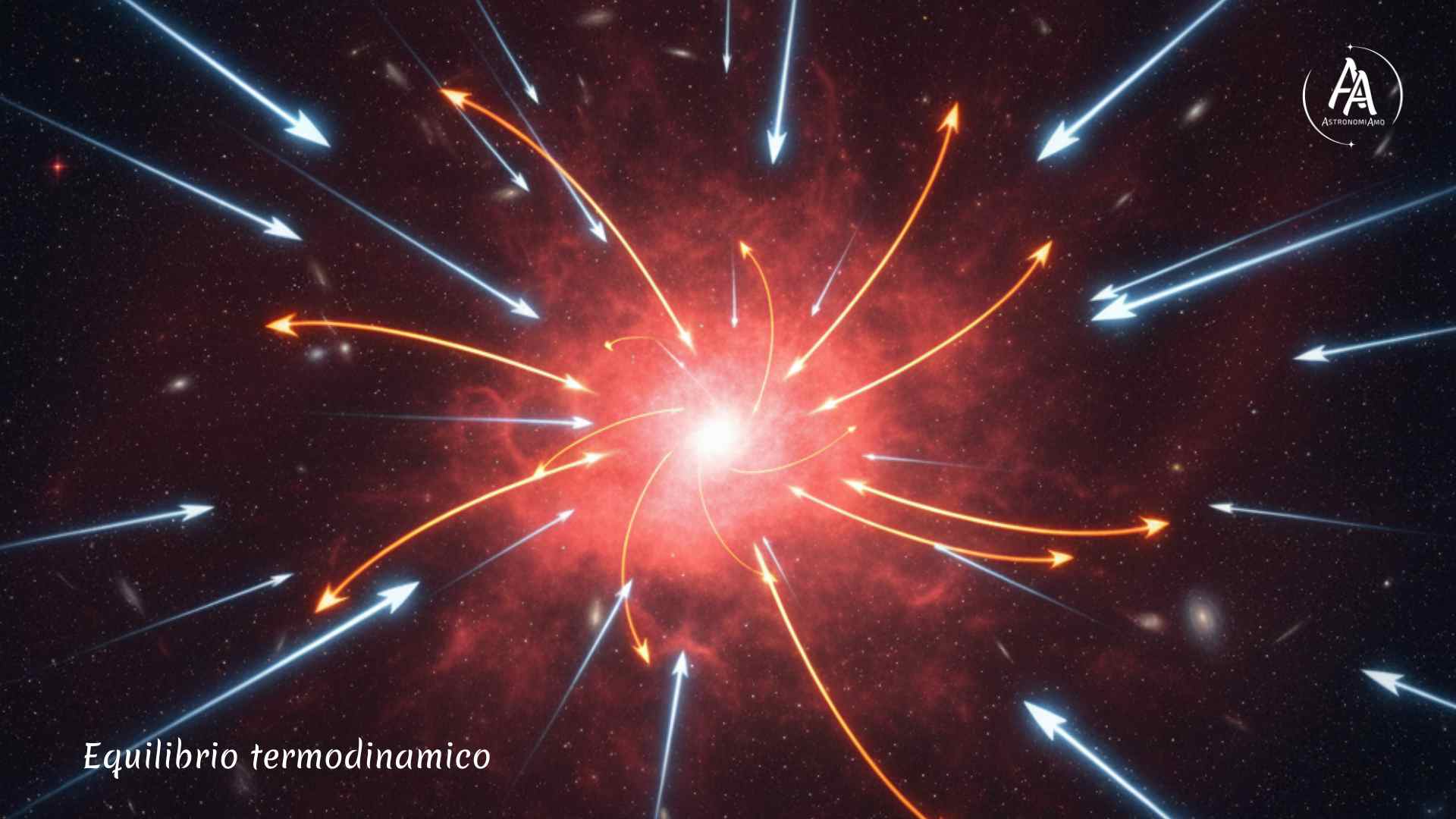

L'esistenza simultanea di gas a temperature e densità diverse, come le regioni ionizzate calde e le nubi oscure freddissime, è determinata da un delicato equilibrio termodinamico. Immagina la stella come un punto d'arrivo: per raggiungerlo, la forza di gravità deve vincere la forza che spinge il gas all'esterno. Questa forza è la pressione termica, generata dal calore del gas.

L'equilibrio è retto dal bilancio tra:

-

Riscaldamento (Γ): I processi che aggiungono energia (es. radiazioni stellari) e aumentano la resistenza del gas al collasso.

-

Raffreddamento (Λ): I processi che disperdono l'energia (tipicamente sotto forma di radiazione nell'infrarosso lontano) e diminuiscono la resistenza, permettendo alla gravità di prendere il sopravvento.

Le frecce azzurre mostrano l'azione della gravità favorita dal raffreddamento. Le frecce rosse mostrano l'azione del riscaldamento termico che spinge verso l'interno. Crediti Associazione AstronomiAmo APS

Le frecce azzurre mostrano l'azione della gravità favorita dal raffreddamento. Le frecce rosse mostrano l'azione del riscaldamento termico che spinge verso l'interno. Crediti Associazione AstronomiAmo APS

Affinché la materia si addensi a sufficienza per formare una stella, il meccanismo di raffreddamento deve essere estremamente efficiente, permettendo la dispersione di energia (tipicamente sotto forma di radiazione nell'infrarosso lontano) e superando la pressione termica: in poche parole, portando le nubi molecolari a temperature vicine allo zero assoluto.

A seconda dello stato fisico dominante dell'Idrogeno, le nebulose sono classificate in diverse fasi:

-

Regioni H I: dominate dall'Idrogeno atomico neutro, con temperature comprese tra 50 K e 150 K. Sebbene diffuse, sono la base da cui si formano le nubi più fredde.

-

Regioni H II: costituite da Idrogeno ionizzato (plasma) e caratterizzate da temperature molto più elevate (circa 104 K). Sono la sede delle nebulose a emissione.

-

Nubi Molecolari (H2): la fase più fredda (10 K - 50 K) e densa, dove l'Idrogeno si trova nella sua forma biatomica (e quindi molecolare). Queste sono le regioni dove la formazione stellare è attiva.

Le nebulose a emissione

Le nebulose a emissione sono strutture spettacolari che brillano di luce propria, tra gli oggetti più belli di tutto il cielo notturno

Le nebulose a emissione sono strutture spettacolari che brillano di luce propria, agendo come fari cosmici. Sono regioni H II, composte prevalentemente da gas ionizzato, e si trovano tipicamente lungo i bracci a spirale delle galassie, dove si concentrano le stelle più giovani e massicce.

Ionizzazione e Sfera di Strömgren

La fonte di energia che alimenta queste nebulose deriva da stelle vicine, estremamente calde e giovani (classi spettrali O e B), che irradiano un flusso abbondante di fotoni nell'ultravioletto (UV). Questi fotoni possiedono energia sufficiente (superiore a 13.6 eV) per strappare gli elettroni dagli atomi di Idrogeno, ionizzando così il gas.

La regione ionizzata non si espande indefinitamente. La sua estensione, nota come Sfera di Strömgren, è definita dal punto nello spazio in cui la velocità con cui gli atomi di Idrogeno vengono ionizzati è perfettamente bilanciata dalla velocità con cui gli ioni si ricombinano con gli elettroni liberi, stabilendo un equilibrio dinamico.

La Sfera di Strömgren: il raggio d'azione della stella

Il concetto di Sfera di Strömgren, sviluppato dall'astronomo Bengt Strömgren, è fondamentale per comprendere le dimensioni fisiche di una nebulosa a emissione (Regione H II). La sfera definisce la regione massima nello spazio interstellare che una stella calda e massiccia può mantenere completamente ionizzata. Al di fuori di questa sfera, l'Idrogeno torna rapidamente allo stato neutro e la nebulosa diventa, al massimo, a riflessione Il raggio di questa sfera ($R_S$) è stabilito da un equilibrio dinamico: la velocità con cui gli atomi di Idrogeno vengono ionizzati dai fotoni stellari deve essere bilanciata dalla velocità con cui gli elettroni e i protoni si ricombinano per formare Idrogeno neutro.

Formalizzazione Matematica del Raggio di Strömgren ($R_S$)

La condizione di equilibrio si traduce nell'equazione che pone la velocità totale di emissione dei fotoni ionizzanti della stella ($N_L$) uguale alla velocità totale di ricombinazione nel volume della sfera:

$$N_{L} = \text{Volume} \times \text{Velocità di Ricombinazione per unità di volume}$$

In uno stato stazionario, assumendo che la densità di elettroni ($n_e$) e protoni ($n_p$) sia uniforme e approssimativamente uguale alla densità del gas Idrogeno circostante ($n_H$), la formula per la velocità di ricombinazione nel volume della sfera ($\frac{4}{3} \pi R_S^3$) è:

$$N_{L} = \frac{4}{3} \pi R_S^3 \cdot n_e n_p \cdot \alpha_B \approx \frac{4}{3} \pi R_S^3 \cdot n_H^2 \cdot \alpha_B$$

Risolvendo l'equazione per il raggio $R_S$, si ottiene il Raggio di Strömgren:

$$R_S = \left( \frac{3 N_{L}}{4 \pi n_H^2 \alpha_B} \right)^{1/3}$$

Legenda dei Termini:

- $R_S$: Raggio di Strömgren (la dimensione della Regione H II).

- $N_{L}$: Luminosità Ionizzante (il numero di fotoni ionizzanti emessi dalla stella al secondo).

- $n_H$: Densità Numerica degli atomi di Idrogeno neutro nel mezzo circostante (particelle per volume).

- $\alpha_B$: Coefficiente di Ricombinazione Case B (un valore che dipende dalla temperatura della nebulosa).

Questa formula dimostra che una nebulosa a emissione sarà tanto più grande quanto più è potente la stella ionizzante ($N_L$) e quanto meno denso è il gas interstellare circostante ($n_H$).

La fisica dell'emissione

La luce che osserviamo dalle nebulose a emissione non è luce riflessa, ma è generata internamente (fosforescenza cosmica). Quando un elettrone libero si ricombina con uno ione Idrogeno (un protone), l'atomo risultante si trova in uno stato energetico eccitato. L'elettrone ricombinato effettua poi una serie di transizioni verso livelli energetici inferiori, emettendo fotoni.

La transizione più nota per l'Idrogeno è la riga H-alpha, che corrisponde al salto quantico dall'orbita n=3 all'orbita n=2 di Bohr. Questa riga ha una lunghezza d'onda di 656.3 nm. Poiché tale lunghezza d'onda si colloca nella porzione rossa profonda dello spettro visibile, le nebulose a emissione assumono il loro inconfondibile colore cremisi. Sebbene l'Idrogeno sia predominante, la presenza di altri elementi eccitati, come l'Ossigeno che emette luce blu, contribuisce alla complessa tavolozza di colori osservabile.

Il colore rosso dominante in queste nebulose non è, quindi, casuale: è la firma inequivocabile dell'idrogeno che ritorna al suo stato neutro. Il processo si articola in due fasi fondamentali, che possono essere descritte chimico-fisicamente:

Ionizzazione: un fotone UV ad alta energia (γUV) colpisce un atomo di idrogeno neutro (H), superando l'energia di ionizzazione (13.6 eV) e producendo uno ione idrogeno (H+), cioè un protone, e un elettrone libero (e−).

H+ γUV ⟶ H+ + e−

Ricombinazione: l'elettrone libero viene in seguito ricatturato dallo ione H+. L'elettrone si posiziona inizialmente su un livello energetico superiore (stato eccitato H∗) e poi decade rapidamente verso livelli energetici inferiori. Il colore rosso si manifesta quando l'elettrone compie la transizione dall'orbita n=3 all'orbita n=2 (chiamata transizione H-alfa, facente parte della Serie di Balmer). Durante questo salto energetico, l'elettrone emette un fotone di luce rossa con una lunghezza d'onda precisa: 656.3 nanometri (nm).

H∗(n=3) ⟶ H∗(n=2) + γH-alfa

Questo costante ciclo di ionizzazione e ricombinazione è il meccanismo che permette alle Regioni H II di risplendere per milioni di anni, finché le stelle massicce al loro centro non esauriscono il loro combustibile.

Un aspetto fondamentale di queste regioni è il feedback morfologico. Le stelle massicce non solo ionizzano la nube, ma la modellano attivamente attraverso i loro intensi venti stellari e la pressione di radiazione, creando filamenti, bolle e getti complessi.

Nebulosa Cuore (IC 1805) in Cassiopea, ripresa da Ana Gulic (socia AstronomiAmo APS)

Nebulosa Cuore (IC 1805) in Cassiopea, ripresa da Ana Gulic (socia AstronomiAmo APS)

Tra gli esempi maggiormente noti di nebulosa a emissione troviamo la Nebulosa Laguna, la Nebulosa Nord America, la Nebulosa Aquila e la Nebulosa Cuore, ma nel cielo ne esistono davvero tantissime.

Le nebulose a riflessione

Queste nebulose hanno un meccanismo di luminosità nettamente differente, limitandosi a riflettere la luce di stelle vicine.

Le nebulose a riflessione sono la seconda classe di nebulose brillanti, ma il loro meccanismo di luminosità è radicalmente diverso da quello delle nebulose a emissione. Queste strutture non generano luce propria, ma riflettono la luce di stelle vicine che, a differenza delle stelle di tipo O e B, non sono abbastanza calde per ionizzare il gas circostante.

La natura della riflessione e il meccanismo dominante

La composizione delle nebulose a riflessione è simile a quella delle nebulose oscure: gas neutro e una significativa quantità di polvere interstellare. Il loro brillare è dovuto al fenomeno di scattering (diffusione) della luce stellare da parte dei granuli di polvere.

Scattering di Rayleigh

Il colore bluastro che caratterizza molte nebulose a riflessione è una diretta conseguenza del fenomeno fisico noto come Scattering di Rayleigh.

La diffusione di Rayleigh si verifica quando le particelle che diffondono la luce (in questo caso i grani di polvere interstellare) hanno un diametro (d) molto più piccolo della lunghezza d'onda (λ) della radiazione incidente.

Poiché la luce blu ha una lunghezza di onda minore rispetto alla luce rossa, viene diffusa molto più efficacemente dalla polvere interstellare. Di conseguenza, quando si osserva una nebulosa a riflessione, l'occhio o il telescopio captano preferenzialmente la componente blu della luce stellare riflessa. Per i grani di polvere leggermente più grandi (comparabili alla lunghezza d'onda), si applica lo Scattering di Mie, ma l'effetto complessivo nello spazio interstellare è generalmente dominato dalla forte preferenza per la diffusione delle lunghezze d'onda più corte (blu).

Approfondimento: Rayleigh vs. Mie – il dettaglio fisico della diffusione

Il colore bluastro delle nebulose a riflessione è quindi il risultato di un preciso meccanismo di diffusione della luce (scattering) ad opera dei granuli di polvere interstellare. Esistono due principali modelli matematici che descrivono come la luce interagisce con queste particelle, a seconda delle loro dimensioni relative alla lunghezza di onda (λ) della luce incidente.

1. Scattering di Rayleigh: la luce blu

Lo Scattering di Rayleigh è il meccanismo dominante quando i granuli di polvere hanno un diametro (d) significativamente più piccolo della lunghezza d'onda della luce (λ). Questo modello è efficace per descrivere le particelle più minute, tipiche del Mezzo Interstellare diffuso.

La caratteristica distintiva di Rayleigh è la sua forte dipendenza dalla lunghezza d'onda, che è inversamente proporzionale alla quarta potenza (\(\lambda^4\)). L'intensità (\(I\)) della luce diffusa è data da:

$$I_{\text{Rayleigh}} \propto \frac{1}{\lambda^4}$$

Questa relazione matematica spiega in modo rigoroso perché la luce blu (\(\lambda\) corta) viene diffusa circa nove volte più intensamente della luce rossa (\(\lambda\) lunga), conferendo alla nebulosa il suo aspetto azzurrognolo.

2. Scattering di Mie: l'assenza di colore

Quando i granuli di polvere sono di dimensioni comparabili o maggiori alla lunghezza d'onda della luce (\(d \gtrsim \lambda\)), subentra lo Scattering di Mie.

Matematicamente, la teoria di Mie è molto più complessa di Rayleigh e non ha una forma semplice e diretta. La sua caratteristica principale è che l'intensità della luce diffusa è molto meno dipendente dalla lunghezza d'onda. Di conseguenza, lo scattering di Mie produce una diffusione quasi uniforme di tutte le lunghezze d'onda del visibile. Nelle regioni dove prevale Mie (dovuto a polveri più grandi), la luce riflessa apparirà quindi prevalentemente bianca o grigiastra, in netto contrasto con l'azzurro di Rayleigh.

Esempi famosi di nebulose a emissione sono la Nebulosa Testa di Strega, la Nebulosa Iris e M78.

La Iris Nebula nella costellazione di Cefeo. Crediti Ana Gulic (Socia AstronomiAmo APS)

La Iris Nebula nella costellazione di Cefeo. Crediti Ana Gulic (Socia AstronomiAmo APS)

Le nebulose oscure

Zone scure apparentemente prive di stelle sono in realtà addensamenti di polvere e gas: le nebulose oscure

Le nebulose oscure sono la manifestazione più evidente della polvere interstellare e della materia fredda. A differenza delle regioni H II o a riflessione, queste nubi non brillano di luce propria e non si trovano in prossimità di sorgenti luminose sufficientemente forti. Sono visibili solo perché bloccano l'emissione o la luce diffusa delle stelle, degli ammassi, o delle altre nebulose che si trovano dietro di esse.

Il fenomeno dell'estinzione interstellare

L'effetto principale generato dalle nebulose oscure è l'estinzione interstellare.

L'estinzione interstellare è la diminuzione complessiva del flusso di radiazione elettromagnetica emessa da un oggetto, causata dalla materia interposta tra l'oggetto e l'osservatore.

Questo processo è il risultato di due meccanismi principali:

-

Assorbimento: La polvere interstellare assorbe l'energia dei fotoni. Questa energia riscalda i granuli, che a loro volta riemettono la radiazione a lunghezze d'onda molto maggiori, principalmente nell'infrarosso termico.

-

Scattering: La luce viene diffusa e deviata fuori dalla linea di vista dell'osservatore.

Aspetti quantitativi: estinzione e misurazione della distanza

L'opacità di una nebulosa oscura è quantificata attraverso lo spessore ottico (τ). La relazione tra la luminosità intrinseca (L0) di una sorgente e la sua luminosità osservata (L) è data dalla legge dell'estinzione:

L = L0e−τ

Un τ elevato indica un mezzo altamente opaco che blocca efficacemente la luce.

In termini osservativi, l'estinzione viene misurata in magnitudini (A, per esempio AV per la banda visuale).

L'estinzione ha un impatto diretto sulla determinazione delle distanze cosmiche, che sono tipicamente calcolate usando il Modulo di Distanza. Quando si tiene conto dell'estinzione, la formula corretta è:

m − M = 5log(r / 10 pc) + A

Dove m è la magnitudine apparente e M è la magnitudine assoluta. Se l'astronomo non tiene conto del fattore A (l'estinzione), la magnitudine apparente m risulterà falsamente più alta (l'oggetto appare più debole) a causa della perdita di luce, portando a una significativa sottostima della distanza reale r.

L'arrossamento interstellare (reddening)

L'estinzione interstellare non è uniforme in tutte le lunghezze di onda, bensì è selettiva. La polvere interstellare diffonde e assorbe la luce blu (AB) in modo più efficiente della luce rossa (AV). Questo fenomeno è noto come arrossamento interstellare (reddening).

L'arrossamento è misurato dall'eccesso di colore (EB−V), definito come la differenza tra l'estinzione nelle bande blu e visuale:

EB−V = AB − AV

L'arrossamento altera l'indice di colore di una stella osservata, facendola apparire più rossa (e quindi apparentemente più fredda) di quanto lo sia realmente. Le nebulose oscure sono la causa principale di questa distorsione cromatica, che gli astronomi devono correggere meticolosamente per determinare le proprietà intrinseche delle stelle lontane.

L'impatto dell'estinzione sui dati astronomici è illustrato di seguito:

| Termine Astrofisico | Formula Riferimento | Descrizione Fisica | Impatto sull'Osservazione |

| Spessore Ottico (τ) | L=L0e−τ | Misura dell'opacità del mezzo interstellare. | Determina quanta luce intrinseca (L0) viene persa per arrivare a L. |

| Estinzione (AV) | m−M=5log(r/10 pc)+AV | L'estinzione totale misurata in magnitudini (banda V). | Aumenta la magnitudine apparente (m), causando una sottostima della distanza se ignorata. |

| Arrossamento (EB−V) | EB−V=AB−AV | Differenza tra l'estinzione nella banda blu (AB) e nella banda visuale (AV). | L'oggetto appare intrinsecamente più rosso, mascherando il suo vero tipo spettrale. |

Estinzione e arrossamento: impatto sui dati astronomici

Esempi iconici di questo tipo di nebulosa includono la Nebulosa Testa di Cavallo (B33), che appare come una sagoma scura e ritagliata su una retrostante nebulosa a emissione, e Barnard 68, nota per la sua opacità quasi perfetta.

Nebulosa oscura Testa di Cavallo in Orione. Crediti Ana Gulic (Associazione AstronomiAmo APS)

Nebulosa oscura Testa di Cavallo in Orione. Crediti Ana Gulic (Associazione AstronomiAmo APS)

Un riassunto

Le proprietà riassuntive delle nebulose diffuse sono presentate nella tabella seguente:

| Tipo di Nebulosa | Meccanismo Luminoso | Composizione Dominante | Fonte Energetica | Colore Caratteristico |

| A Emissione (Regione H II) | Ricombinazione Elettronica (Fosforescenza) | Idrogeno Ionizzato (Plasma) | Fotoni UV da Stelle Massicce (O/B) | Rosso (H-α, 656.3 nm) |

| A Riflessione | Scattering (Diffusione) della Luce | Polvere Interstellare (Silicati, Carbonio) | Luce di Stelle Vicine (non ionizzanti) | Bluastro (per Scattering Rayleigh) |

| Oscura (Assorbimento) | Estinzione (Assorbimento e Scattering) | Idrogeno Molecolare (H2) e Polvere | Blocca la luce di fondo | Nera (Assenza di emissione/riflessione) |

Caratteristiche fisiche e luminose delle nebulose diffuse

Le nubi molecolari giganti

Le nubi molecolari sono l'ambiente più freddo e denso del mezzo interstellare e costituiscono i maggiori serbatoi di molecole nelle galassie

Tra tutte le tipologie di nebulose, le Nubi Molecolari Giganti (GMCs - Giant Molecular Clouds) rappresentano l'ambiente più critico per l'inizio del ciclo stellare, la fase più fredda e densa del mezzo interstellare e costituiscono i maggiori serbatoi di materia molecolare nelle galassie.

Caratteristiche fisiche e scala estrema

Le GMCs si distinguono per condizioni fisiche estreme, essenziali affinché la forza di gravità possa iniziare a prevalere rispetto all'energia del moto termico:

-

Temperature gelide: le temperature scendono tra 10 K e 50 K, avvicinandosi allo zero assoluto.

-

Densità elevata: la densità può raggiungere fino a 106 particelle per centimetro cubo, milioni di volte superiore a quella del gas interstellare diffuso.

L'importanza astrofisica delle GMCs non può essere sottovalutata: contengono la maggior parte della massa del gas delle galassie e sono il sito di quasi tutta l'attività di formazione stellare.

La nascita dell'idrogeno molecolare (H2)

La condizione necessaria affinché una nube possa raggiungere le temperature estreme necessarie al collasso gravitazionale è che l'Idrogeno passi dalla forma atomica (H I) alla forma molecolare (H2). La formazione di H2 in un ambiente spaziale avviene tramite un processo complesso che richiede due requisiti fondamentali:

-

Schermatura dall'UV: l'elevata densità della nube deve rendere il gas opaco, proteggendo l'Idrogeno molecolare dalla radiazione UV galattica, che altrimenti lo dissocerebbe.

-

Catalisi sulla polvere: la reazione H + H → H2 non può avvenire spontaneamente in fase gassosa nello spazio rarefatto (manca un terzo corpo per dissipare l'energia in eccesso). I granuli di polvere interstellare agiscono come catalizzatori eterogenei. Gli atomi di Idrogeno aderiscono alla superficie solida del grano di polvere, si combinano in H2, e l'energia in eccesso viene dissipata come calore nel grano stesso, permettendo alla molecola di H2 di staccarsi e liberarsi.

A causa delle bassissime temperature, la molecola di H2 è quasi impossibile da osservare direttamente perché non emette efficacemente nello spettro radio o ottico. Gli astronomi utilizzano quindi l'ossido di carbonio (CO) come molecola tracciante. Sebbene il CO sia molto meno abbondante dell'Idrogeno, la sua emissione è rilevabile (ad esempio a 230 GHz) e serve come proxy affidabile per stimare la massa totale di H2 all'interno della nube.

Inoltre, la struttura e la dinamica interna delle GMCs sono influenzate in modo significativo dai campi magnetici galattici. Studiando la polarizzazione dell'emissione del CO, si può mappare l'allineamento del campo magnetico, rivelando che queste forze agiscono come un supporto alla nube, influenzando i processi di collasso.

Le condizioni estreme di freddo e densità all'interno delle GMCs favoriscono anche la formazione di una vasta gamma di molecole organiche, ponendo le basi per la complessa astrochimica che potrebbe aver avuto un ruolo cruciale nella genesi della vita nell'Universo.

Post più popolari

K2-18b: Tra speranza e scetticismo

22/04/2025

Stella polare: cosa è e come trovarla

08/11/2024

Tags

Acqua Astrobiologia Atmosfere planetarie Aurora polare BIblioteche Buchi neri Comete Congiunzioni Corpi celesti Corso Cosmologia Difesa planetaria Eclisse Elettromagnetismo Esopianeti Eventi dal vivo Fenomeni transitori Gravità Infrarosso Inquinamento La Luna Marte Meteorologia spaziale Microonde Missioni Spaziali Moto Occultazioni Opposizioni Osservazione Pianeta Nove Pianeti Quantistica Radiazione Cosmica di Fondo Radiazione Radioastronomia Raggi X Saturno Sistema Solare Sole Stelle e ciclo stellare Storia astronomica Ultravioletto VenereCategorie

Potrebbe interessarti...

WOH G64: spostati i confini della ripresa stellare di dettaglio

Ripresa in dettaglio la stella ...

Leggi di più22/11/2024

T-CrB: esplode in ritardo o le cose stanno diversamente?

Da mesi veniva indicato settem ...

Leggi di più14/10/2024

28 giugno 2025: Stelle d'Estate al Parco Tevere Magliana

La sera del 28 giugno 2025, a ...

Leggi di più21/06/2025

Chi Siamo

Chi Siamo Terra in Vista 2024

Terra in Vista 2024 Relatori

Relatori Argomenti

Argomenti WebTV

WebTV Sole

Sole Luna

Luna Strutture lunari

Strutture lunari Mercurio

Mercurio Venere

Venere Marte

Marte Giove

Giove Satelliti di Giove

Satelliti di Giove Saturno

Saturno Urano

Urano Nettuno

Nettuno Asteroidi

Asteroidi Comete

Comete Bolidi

Bolidi Sciami meteorici

Sciami meteorici ISS

ISS Altri satelliti

Altri satelliti Lanci

Lanci Costellazioni

Costellazioni Stelle

Stelle Profondo cielo

Profondo cielo Esopianeti

Esopianeti Cielo del mese

Cielo del mese Eclissi di Sole

Eclissi di Sole Eclissi di Luna

Eclissi di Luna